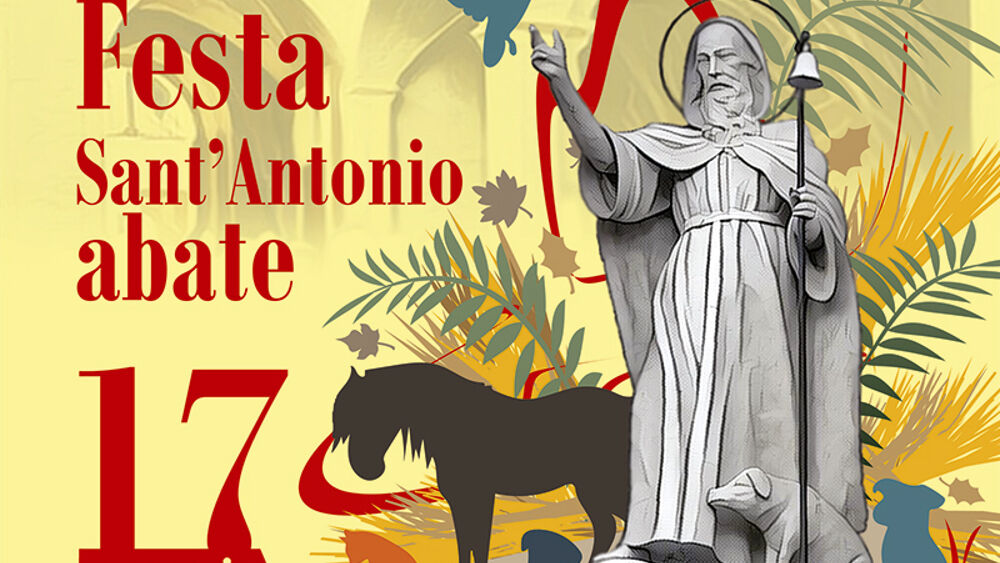

La festa di Sant’Antonio Abate, racconti, usanze e antiche storie

È tra le feste popolari più sentite in Campania e in molti comuni si festeggia ancora secondo l’antica usanza di appiccare grandi falò per le strade, bruciando la roba vecchia per fare spazio all’arrivo di quella nuova. Un significato propiziatorio che si lega anche al ciclo delle stagioni e ha antiche radici pagane. Leggiamo qualche storia legata alla sua celebrazione.

La festa di Sant’Antonio Abate, racconti, usanze e antiche storie.

È tra le feste popolari più sentite in Campania e in molti comuni si festeggia ancora secondo l’antica usanza di appiccare grandi falò per le strade, bruciando la roba vecchia per fare spazio all’arrivo di quella nuova. Un significato propiziatorio che si lega anche al ciclo delle stagioni e ha antiche radici pagane. Leggiamo qualche storia legata alla sua celebrazione.

Sono da poco trascorsi i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, chiamato comunemente “Sant’Antuono” per differenziarlo dal santo padovano. Un po’ ovunque in Campania si tiene in piedi l’antica tradizione con l’organizzazione di falò, sagre e fiere, celebrazioni popolari e religiose che tengono vivo il filo della memoria e del legame con un passato piuttosto lontano. Come è noto, Sant’Antonio Abate ricorre il 17 gennaio e per tradizione si festeggia organizzando grandi “focarazzi” per le vie con l’intento di bruciar via il vecchio per far spazio al nuovo e al buono, con l’intercessione del Santo ovviamente, patrono del fuoco. In passato, come si sa, certe feste popolari avevano anche aspetti più spontanei e a tal proposito esistono degli episodi esilaranti, di dubbia verità storica, che si sono tramandati negli anni. Raccontiamone qualcuno, come ad esempio quello del notaio di Santa Margherita a Fonseca che pare avesse equivocato l’esortazione “menate menate”, ossia il “buttate buttate”, tanto da scaraventare nel fuoco la moglie.

E’ probabile che si tratti di un racconto di pura fantasia popolare, ma addirittura in qualche testo è stato tramandato come un vero tentato omicidio, da cui fortunatamente la donna si salvò senza gravi conseguenze. Quella dei falò era una tradizione talmente radicata che chi si opponeva timoroso di un eventuale danno veniva insultato e osteggiato. Un’altra storia che si racconta ha come protagonista un nobile, Don Achille, il quale quando un densissimo fumo penetrò nel suo appartamento in Via Conte di Mola, perse completamente la calma. Il portinaio che aveva appiccato il falò nel giorno del santo, non aveva preso le dovute precauzioni, suscitando pertanto le invettive di don Achille contro un “Sant’Antuono pulcinella”. A questa “blasfema” ed insopportabile insolenza, i popolani radunati intorno al fuoco reagirono con bordate di fischi ed insulti che compromisero per lungo tempo la reputazione del nobiluomo. Oltre ad essere patrono del fuoco, Sant’Antonio Abate è venerato anche come protettore degli animali.

In tempi più lontani i sacerdoti si recavano nelle campagne per benedirli, lasciando ai contadini una figurina del Santo che non mancava mai all’ingresso dei cascinali o delle case coloniche. In seguito si iniziò gradualmente a portare gli animali davanti alla Chiesa di Sant’Antonio Abate, nel borgo omonimo, tutti agghindati a festa. Un anonimo cronista degli inizi del Novecento così ci ha tramandato lo svolgersi della cerimonia: “All’alba, quando ancora le ombre della notte combattono con la bella luna sorgente, un corteo di popolani si recò alla casa dell’abate Cinque, in via Forìa, e, alla luce dei bengala, accompagnò il vecchio prete in una vettura ove era stata anche deposta la statua d’argento che l’abate aveva già dal 6 gennaio rilevata dal Tesoro del Duomo e teneva presso di sé in casa.

Nel giorno della terza festa di Pasqua, la statua ritorna al Duomo ma, frattanto, ogni sera il buon Abate se la portava gelosamente a casa. Così, ogni anno, dal 1870, da quando il reverendo Cinque è a capo dell’Abbazia di Sant’Antonio”. La Chiesa di Sant’Antonio Abate si trova in fondo a via Foria, e si vuole fondata, con l’annesso ospedale, da Giovanna I d’Angiò sui ruderi di una chiesetta già esistente per volere di Roberto d’Angiò all’inizio del XIV secolo. L’ospedale ricoverava solo gli affetti da “fuoco sacro”, scientificamente noto come “Herpes zoster”, e comunemente detto “fuoco di Sant’Antonio”. I monaci erano soliti curare gli ammalati con un farmaco a base di grasso di maiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA