Lo sapevate? Il grande pittore Giotto lavorò a Napoli

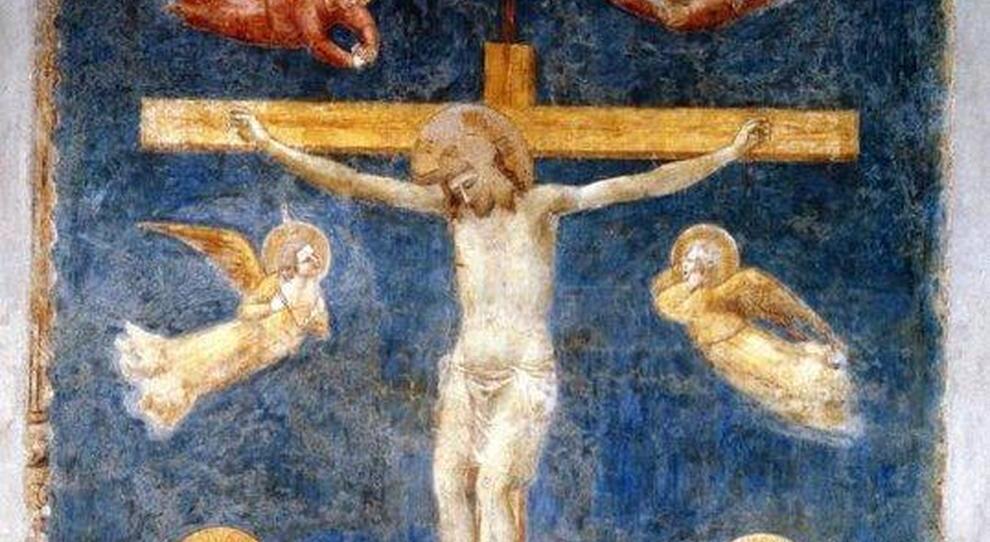

(PRIMA PUNTATA) Nel cortile del Maschio Angioino si trova la trecentesca chiesa gotica di Santa Barbara, nota anche come Cappella Palatina. Sulle pareti è possibile ammirare anche rari frammenti di affreschi di Giotto, andati in gran parte perduti, che rappresentavano Storie del Vecchio e del Nuovo Testamento. Andiamo a scoprire quella che era un'autentica meraviglia.

Lo sapevate? Il grande pittore Giotto lavorò a Napoli.

(SECONDA PUNTATA) Ieri abbiamo visto come nella Chiesa di Santa Barbara siano presenti i resti di un magnifico ciclo pittorico di Giotto. Oggi andremo a scoprire dove il grande pittore toscano del Trecento, invitato da re Carlo II d’Angiò, lasciò altre impronte della sua mirabile arte nella città partenopea.

Il ciclo degli affreschi di Giotto della Chiesa di Santa Barbara, o Cappella Palatina del Maschio Angioino, risale all’epoca napoletana, in cui egli avrebbe poi anche realizzato un’Apocalisse all’interno della Basilica, nel Monastero di Santa Chiara Vergine, in stretta collaborazione con il poeta Dante Alighieri, che era stato bandito da Firenze.

Perché Giotto fu chiamato a Napoli?

Giotto, nato a Colle di Vespignano, nei pressi di Firenze nel 1267, è considerato uno dei padri della pittura italiana.

Sappiamo che la sua attività non ha interessato solo la sua Toscana, ma anche altri centri importanti in cui ha realizzato opere incredibili come il ciclo di affreschi dedicati alla vita di San Francesco nella Basilica Superiore di Assisi, la Cappella degli Scrovegni a Padova.

Ma anche Rimini, Milano, Roma e Napoli, alla corte di Roberto d’Angiò, molto probabilmente grazie alla famiglia Bardi, legata agli Angioini e alla corte napoletana, e per la quale affrescò la cappella di famiglia all’interno della Chiesa di Santa Croce a Firenze.

Giotto era il pittore più celebre e stimato del momento.

Giunse a Napoli nel 1328 e vi restò cinque anni, fino al 1333. In questo periodo lavorò in due contesti cittadini molto importanti per la casata angioina: la Chiesa di Santa Chiara, che fu il progetto ad iniziare per primo nel 1328 e il Castel Nuovo, il cui cantiere venne avviato nell’estate del ’29. I due progetti quindi continuarono parallelamente.

La sua operosità nella città partenopea è decantata da Dante Alighieri nel canto XI del Purgatorio, da Giovanni Boccaccio nell’Amorosa Visione e Petrarca nel suo Itinerarium Syriacum. Il suo intenso lavoro a Castel Nuovo (Maschio Angioino) è accertato attraverso i documenti angioini in cui sono presenti i pagamenti effettuati a Giotto, e alcune fonti cinquecentesche confermano gli interventi del pittore nel monastero di santa Chiara.

Nel monastero di Santa Chiara è presente un Calvario insieme a un Compianto sul Cristo morto. Sono identificabili attraverso un’immagine crocifissa posta in alto a sinistra, forse trattasi di un ladrone, nella parte centrale sono presenti gli angeli in preda alla disperazione e nelle vicinanze, cioè nella parte mancante, probabilmente stava Gesù disteso a terra circondato da donne doloranti.

Nella parte inferiore della parete è raffigurato un coro, si dibatte tra studiosi se appartiene o no a Giotto. La paternità è dubbia anche su alcuni disegni presenti sui finestroni di certune cappelle del monastero su cui sono rappresentati clipei, finti mosaici e vegetali.

Gli affreschi della Cappella Palatina furono la prima opera di Giotto a Napoli a comparire nelle fonti del tempo e ad avere un’esplicita testimonianza documentaria. Come riporta un vecchio articolo del Corriere di Napoli, La decorazione della Cappella Palatina riguardava un perimetro di circa 1800 metri quadri e in origine doveva consistere in un ciclo di affreschi su storie del Vecchio e Nuovo Testamento, ma purtroppo quest’opera ebbe vita davvero breve. Infatti fu distrutta intorno al 1470, sotto il regno di Ferrante d’Aragona. L’unico possibile testimone oculare è l’umanista Pietro Summonte che non solo ebbe la fortuna di vedere la cappella affrescata, ma ne visse anche la distruzione. In una lettera del 1524 indirizzata all’amico veneziano Marcantonio Michiel scrive:

“Dentro la cappella del Castelnuovo era puntato per tutte le mura, di mano di Iocto, lo testamento vecchio e nuovo, di buon lavoro. Poi, ad tempo del re Ferrando Vecchio, un suo consigliere, poco bon iodice di cose simili, estimandole poco, fe’ dar nuova tunica ad tutte quelle mura: lo che dispiacque e dispiace anco oggi ad tutti quelli che hanno alcun iudicio”.

Degli affreschi della Cappella Palatina restano solo tracce frammentarie che si concentrano soprattutto negli sguanci dei sette finestroni, che originariamente dovevano essere otto, prima dell’ampliamento della Sala dei Baroni. Tutti i finestroni presentano negli sguanci due larghe fasce piane decorate. Una delle due fasce inquadra teste virili affacciate in cornici esagonali o circolari, l’altra è decorata invece con ornati vegetali su fondo scuro.

Un documento del 1331 attesta che Giotto oltre a questi affreschi, lavorò anche ad un dipinto d’altare destinato sempre alla Cappella Palatina e altri affreschi a completamento di una decorazione già esistente nella Cappella Segreta che andò distrutta, o meglio “riempita” con materiali di risulta durante il periodo aragonese.

Giotto realizzò anche un ciclo che raffigurava “Uomini illustri dell’antichità e dei loro amori“ nella Sala Grande del palazzo, ma anche quest’opera durò poco a causa delle vicende strutturali della sala in questione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA