Lo sapevate? In antichità a Napoli si svolgevano numerose feste per l’arrivo della stagione calda

Un tempo l'estate era accolta con riti pagani e religiosi molto scenografici che si sono persi nel tempo. Andiamo a scoprirli.

Lo sapevate? In antichità a Napoli si svolgevano numerose feste per l’arrivo della stagione calda.

Un tempo l’estate era accolta con riti pagani e religiosi molto scenografici che si sono persi nel tempo. Andiamo a scoprirli.

Napoli, la città delle feste, ricorda con nostalgia i tempi in cui la bella stagione dominava il calendario, nonostante molte di esse siano state negate a causa della loro natura pagana. L’estate era considerata la stagione per antonomasia, quella in cui il sole splendeva e i campi di grano erano un tripudio di colori dorati.

La celebrazione incominciava già dal solstizio d’estate, il 24 giugno. In questa occasione, gli abitanti di Napoli si orientavano verso gli astri per osservare i raggi del sole all’alba che diventavano perpendicolari ai decumani. Una magia di luce che raggiungeva l’apice durante la festa di San Giovanni.

Le celebrazioni si svolgevano davanti alla chiesa normanna di San Giovanni a Mare, che sorgeva in riva al mare, a sottolineare l’importanza dell’elemento acquatico per la figura del Battista. Tuttavia, il rituale di purificazione che si svolgeva nottetempo davanti alla chiesa era tutto tranne che cristiano. Belle fanciulle seminude si tuffavano in mare in una scena di promiscuità che evocava pratiche orgiastiche in onore del Dio del vino Dioniso.

Le sfumature pagane si estendevano a tutta la celebrazione. Già durante l’epoca aragonese, la festa iniziava con cortei in stile carnevalesco in cui passanti e turisti facevano offerte. Ma erano soprattutto le fanciulle le vere protagoniste, che piantavano semi d’orzo in vasi di terracotta come segno di buon augurio per trovare un marito in futuro. E fu proprio nel corso di questa festa che Alfonso d’Aragona incontrò la bellissima Lucrezia d’Alagno, alla quale offrì un sacchetto pieno di monete d’oro. Lei scelse solo una moneta con l’effigie del re, dichiarando con fierezza di avere bisogno solo del re e non del suo oro. Fu allora che il Magnanimo iniziò a sentir battere il cuore e ad innamorarsi di lei in modo assoluto e incondizionato.

La celebrazione della festa di San Giovanni aveva molte credenze e usanze peculiari. Una delle credenze più curiose è quella secondo cui le giovani fanciulle si tuffavano in mare al mattino presto nella speranza di vedere la testa decapitata di San Giovanni apparire nella luce del giorno. Questa allucinazione collettiva era vista come un segno di buon auspicio per la loro vita sentimentale e amorosa.

Inoltre, era consuetudine sciogliere il piombo (un metallo facile da modellare) in una scodella durante la notte di San Giovanni. Quando il piombo si raffreddava e induriva, ci si aspettava di vedere la forma di uno strumento da lavoro che rivelasse il mestiere del futuro marito della ragazza.

La festa di San Giovanni era strettamente legata a quella del Carmine, che si celebrava il 16 luglio. A Piazza Mercato, infatti, si svolge l’“incendio” del campanile della chiesa di Santa Maria del Carmine con spettacolari fuochi d’artificio. Nella notte di San Giovanni, era consuetudine organizzare in quella stessa piazza simulazioni di scontri tra popolani e nobili, culminanti nell’incendio di una struttura di legno. Questo sottile legame tra le due festività divenne ancora più significativo se si considera che fu proprio durante i festeggiamenti del 24 giugno del 1647 che si avviò la rivolta di Masaniello, un evento sanguinoso che cambiò la storia di Napoli per sempre.

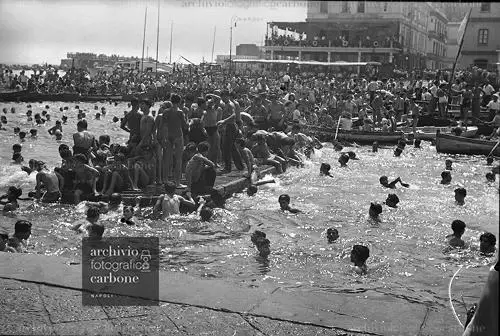

L’estate napoletana era un tempo di feste perse che celebravano la tradizione e la mitologia. Tra queste ci fu la festa della ‘Nzegna, che venne organizzata nell’acqua di Santa Lucia negli ultimi giorni di agosto. La festa prese il nome dalla chiesa di Santa Maria della Catena, dove venne trovato in mare un ritratto miracoloso della Vergine racchiuso in una cassa sigillata da una catena.

Re Ferdinando IV di Borbone era un grande ammiratore della festa e amava vestirsi da pescatore per vendere personalmente il pesce appena pescato con una “spasella” sotto il braccio. La corsa in acqua con le “tinozze” (piccoli barconi tradizionali), le sfilate di barche e persino un albero della cuccagna piantato in mare erano tra i principali divertimenti. Infine, un’immagine della Madonna veniva gettata in acqua e poi ripescata in un tripudio di folclore.

Come molte altre feste, anche questa celebrava gli antichi rituali dionisiaci e promuoveva pratiche promiscue tra maschi e femmine in acqua.

Allo stesso modo, il clou dell’estate napoletana, la festa di Piedigrotta, risentiva della mitologia greca. La seconda domenica di settembre le giovani facevano un pellegrinaggio al santuario che si trovava in una grotta leggendaria. In passato, questa grotta era famosa per i rituali in onore di Priapo e Dioniso, due divinità che presiedevano alla fertilità e alla gioia della vita. Nonostante oggi il carattere delle celebrazioni sia cambiato, la festa di Piedigrotta rimane ancora una delle più amate e vivaci dell’estate napoletana.

La festa della nascita di Maria rappresentò un tentativo di sostituire e soppiantare gli antichi riti pagani. Durante tali cerimonie, i sacerdoti usavano potenti afrodisiaci per cercare di fecondare le donne sterili, al suono di cimbali e timpani. Nonostante l’avvento del cristianesimo abbia profondamente modificato la festa, l’esultanza e l’energia vitale non sono state perse. La festa si trasformò in una celebrazione notturna con una grande partecipazione popolare. La tarantella e i balli sfrenati sostituirono i rituali orgiastici, dando vita ad esibizioni di energia e di vitalità.

Negli anni successivi, la festa venne arricchita dai tradizionali carri allegorici in cartapesta, realizzati dai vari quartieri, ed elaborate luminarie. Oltre a ciò, vennero aggiunti anche un festival musicale, in cui venivano cantate canzoni gioiose e festeggianti.

Purtroppo, nel presente frenetico, spesso superficiale e distratto, lo spazio per le feste ed i rituali è stato eroso. Non rimane nulla delle vecchie trombettelle, dei giocattoli, dei fischietti come il “franfellico”, o degli strumenti come lo “scetavajasse” o il “putipù”. Il mondo moderno sembra aver perso il gusto di celebrare la vita e l’energia, ma speriamo che in futuro vi sia nuovamente spazio per le feste e per la gioia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA