Lo sapevate? Nel Settecento un medico salvò Napoli dalle epidemie

Chi era il medico eroe che nel corso del Settecento salvò Napoli in più di un'occasione? Andiamo a scoprirlo insieme.

Lo sapevate? Nel Settecento un medico salvò Napoli dalle epidemie.

Chi era il medico eroe che nel corso del Settecento salvò Napoli in più di un’occasione? Andiamo a scoprirlo insieme.

Napoli ha avuto molte brutte esperienze nella sua lunga storia millenaria. Situata tra due vulcani, Vesuvio e Campi Flegrei, e spesso colpita da gravi terremoti, la città è stata esposta a nuove conquiste sia via mare che via terra, oltre alle epidemie che sporadicamente arrivavano e si diffondevano rapidamente tra la popolazione.

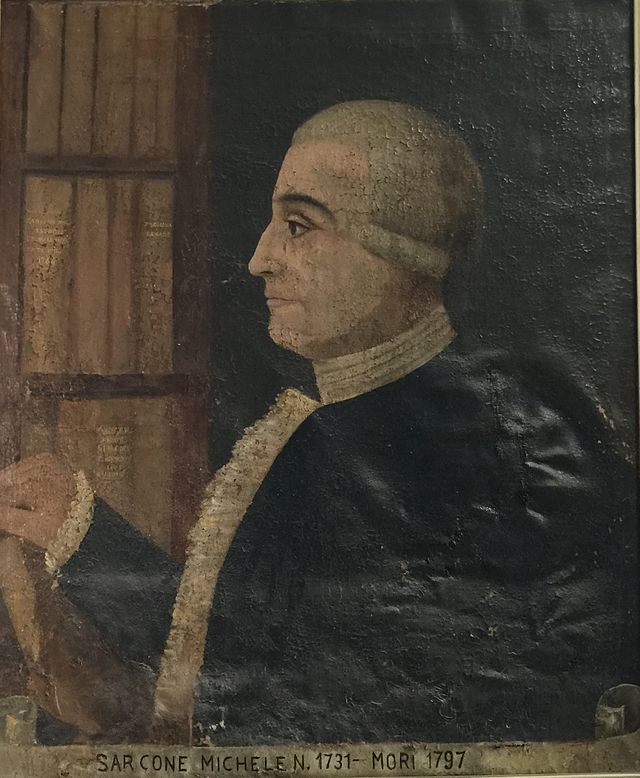

Ci ricordiamo sicuramente della peste del Seicento, ma pochi sanno che nel Settecento la città ha subito una serie di febbri putride che hanno messo a rischio la vita di migliaia di persone. Tuttavia, la situazione era molto diversa rispetto al secolo precedente, poiché con l’avvento dell’Illuminismo la scienza ha iniziato a rivestire un ruolo dominante nella società. E Napoli ha avuto la fortuna di avere un eroe straordinario, anche se ingiustamente dimenticato: Michele Sarcone, un medico eccellente.

È stato lodato per la sua vasta conoscenza e la sua abilità medica, tanto che Ippocrate lo definì “orgoglio e gloria delle scienze mediche di Napoli”. Una targa posta nel XIX secolo nel suo paese natale, Terlizzi, vicino a Bari, lo ricorda con questi versi. Tuttavia, in realtà, Sarcone non era il suo vero cognome: quando era ancora un neonato, i genitori lo abbandonarono vicino alla chiesa di Santa Maria dei Minori Osservanti e poi venne adottato dai frati.

Lapide per Sarcone.

È stato educato in convento e imparò i primi rudimenti di grammatica, matematica, latino e musica. Quando cresciuto, decise di cambiare il suo cognome in Sarcone per tagliare ogni legame con la famiglia che aveva deciso di abbandonarlo. Una vita incredibile e degna di nota!

I monaci devono essere rimasti colpiti dalla passione del giovane Michele per le scienze naturali, perché hanno deciso di finanziargli gli studi di Medicina presso la Regia Università di Napoli. Arrivato nella città partenopea, il nostro eroe si è laureato a soli 23 anni con il massimo dei voti. Dopo la laurea, però, la vita accademica sembrava non essere alla sua portata, così Michele è stato costretto a cercare lavoro come medico a Sessa Aurunca, nel Casertano, una zona che già allora era nota come Terra di Lavoro. Qui, il destino ha messo il giovane dottore di fronte all’epidemia e ai gravi effetti che essa provoca sulla popolazione. Tanto che la sua vita personale è stata segnata da un grande dolore: nel 1758, il vaiolo gli ha portato via i suoi due bambini, nati dalla donna che aveva sposato. Una sventura che lo ha profondamente segnato e lo ha spinto a ritornare a Napoli per cercare altri impieghi come medico, tra cui quello di medico militare.

Dopo essere stato assegnato a uno dei reggimenti svizzeri della Guardia reale borbonica, Michele è stato nominato direttore dell’Ospedale militare della Trinità. Queste esperienze gli hanno permesso di sviluppare una particolare capacità di osservazione clinica e di maturare un approccio basato sull’attenta analisi della sintomatologia.

Nella seconda metà del Settecento, l’Italia meridionale è stata teatro di una grande carestia che ha provocato una grave crisi nel sistema alimentare e sanitario della zona. Nonostante le denunce degli illustri come il futuro santo Alfonso Maria de’ Liguori, le autorità hanno sottovalutato l’allarme per gli scarsi raccolti e le speculazioni dei soliti furbi che stavano aggravando la crisi granaria vendendo enormi raccolti all’estero. Nel 1764, quindi, è scoppiata la grande infezione dovuta alle febbri putride, che ha messo in ginocchio il fragile sistema sanitario del sud e ha causato la morte di almeno tredicimila persone solo in Campania. Una situazione difficile e drammatica, ma che ha portato alla luce la grande determinazione e la volontà di combattere di Michele Sarcone, un medico davvero straordinario.

Il popolo era in subbuglio, il governo faceva errori, i commercianti erano avidi e la carenza di denaro si combinava con ogni sventura pubblica, causando disastri ancora peggiori e situazioni pericolose. Poveri morivano di stenti e le magazzini e i forni erano vuoti, e poi…niente di meno che furti, delitti e rapine innumerevoli! Un vero e proprio caos! È così che Pietro Colletta ha raccontato il tragico anno in cui decine di migliaia di poveri affamati si riversarono nella città di Napoli, contrarre l’epidemia e diffonderla ad altri diseredati nel mezzo dell’abbandono generale.

Nella scena entra il nostro eroe, il grande Sarcone, che come un bravo padre dell’Epidemiologia moderna, ha saputo dare un grande contributo per frenare il contagio. Il resto, naturalmente, dipendeva soprattutto da un adeguato approvvigionamento. A dir la verità, non si sa quanti sono morti di fame, quanti nei tumulti, quanti sono stati trascurati dalle autorità e quanti dati per scontato… Ma finalmente, quando la fame di Napoli è stata rivelata sui mercati stranieri, molte barche piene di grano sono venute in grande fretta, risolvendo la situazione. Quell’esperienza ha insegnato molto a Sarcone, tanto che nello stesso anno ha pubblicato il suo primo trattato scientifico, intitolato “Istoria Ragionata dei Mali Osservati in Napoli nell’intero anno 1764”. Da quel momento in poi, la sua fama di luminare è cresciuta sempre più!

Ma chi è quest’uomo tanto grande? Beh, secondo lo studioso Francesco Babudri, aveva una comprensione chiara che ogni contagio fosse un “qualcosa” vivente dopo i suoi approfonditi studi sull’epidemiologia, nella quale ha lasciato una vasta produzione letteraria. Ha studiato a fondo il vaiolo, aprendo la via alla vaccinazione di Jenner. Le sue famose osservazioni sui mali a Napoli sono un capolavoro in cui il Sarcone dimostra le sue capacità di batteriologo e filosofo allo stesso tempo, anche concependo i batteri come esseri viventi.

I suoi studi contro l’odiato vaiolo, non a caso, sono stati successivamente utilizzati per creare il vaccino contro il virus mortale. Uno come lui avrebbe dovuto essere sicuramente ricompensato. Ma invece, come accade spesso, è stato invidiato e ostacolato, tanto che è stato costretto a lasciare Napoli per trasferirsi a Roma nel 1770. Anche lì ha trovato un ambiente chiuso, ostile e pieno di medici incompetenti che invidiavano le sue ricerche.

Tuttavia, una volta tornato a lavorare all’ombra del Vesuvio, ha trovato qualche soddisfazione. È stato nominato segretario perpetuo presso la Regia Accademia delle Scienze e delle Belle Lettere, e successivamente ha guidato la commissione di ricerca scientifica sul violento terremoto che ha colpito la Calabria e la Sicilia occidentale nel 1783, uno dei più gravi disastri sismici di tutti i tempi. Da quell’esperienza è emerso il volume “Istoria dei fenomeni del terremoto nelle Calabrie e nel Valdemone nel 1783”, che offre ancora validi spunti scientifici.

Come la figura del Sansevero, anche quella di Sarcone era poliedrica e in linea con i tempi. Ma non ha mai dimenticato il giuramento che aveva fatto in onore di Ippocrate. È stato il suo impegno totale nella ricerca e per i suoi pazienti che lo hanno condotto alla morte. Michele è morto a Napoli il 25 gennaio 1797, all’età di sessantasei anni, a causa delle conseguenze di una polmonite che ha contratto visitando un malato fuori città. Una vita piena di scoperte e progressi, ma purtroppo ostacolata dalla invidia e dalle difficoltà del suo tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA