Puozze sculà: storia e origini di un’imprecazione antica e molto diffusa

Fare un viaggio di scoperta e conoscenza dei modi dire di una lingua o un dialetto è sempre un’impresa interessante. Si scoprono leggende ma anche fatti storici curiosi, divertenti. Come nel caso di “Puozze sculà”, una maledizione che si lancia a chi si augura una fine, ma una fine particolare. Scopriamo quale.

Puozze sculà: storia e origini di un’imprecazione antica e molto diffusa.

Fare un viaggio di scoperta e conoscenza dei modi dire di una lingua o un dialetto è sempre un’impresa interessante. Si scoprono leggende ma anche fatti storici curiosi, divertenti. Come nel caso di “Puozze sculà”, una maledizione che si lancia a chi si augura una fine, ma una fine particolare. Scopriamo quale.

“Puozze sculá!” Di sicuro in tanti l’hanno sentita o peggio proferita. Si tratta di una delle imprecazioni più pesanti che un napoletano possa rivolgere a qualcun altro. Significa infatti augurare la morte e che morte! Questo spiacevole modo di dire è strettamente legato al culto della sepoltura dei morti che era praticato sin dall’era precristiane nelle Catacombe di San Gaudioso, nel quartiere Sanità, antica zona di sepoltura posta fuori le mura della città antica. Ma chi era Settimio Celio Gaudioso? Detto Gaudioso di Napoli o Gaudioso l’Africano fu vescovo di Abitine, in Tunisia.

Arrivò a Napoli per un evento fortuito: dopo l’invasione dei Vandali non volle convertirsi all’arianesimo, così il re Genserico lo imbarcò su una nave senza vele né remi insieme ad altri esuli cristiani, tra cui il vescovo di Cartagine. Alla sua morte, fu sepolto tra il 451 e il 453 d.C. nell’area cimiteriale extra moenia di Napoli, e il luogo della sua sepoltura diventò ben presto oggetto di culto. Da lì cominciò ad espandersi il cimitero ipogeo paleocristiano poi diventato Catacombe di San Gaudioso. Puozze Sculà è un terribile anatema che augura ad una persona di morire in modo terribile, ma che fino al XVIII secolo appariva invece come una benedizione. Si credeva infatti che il rito funebre della scolatura, perché a quello si allude, consentisse alle anime dei defunti di giungere purificate dai peccati terreni agli occhi del Signore.

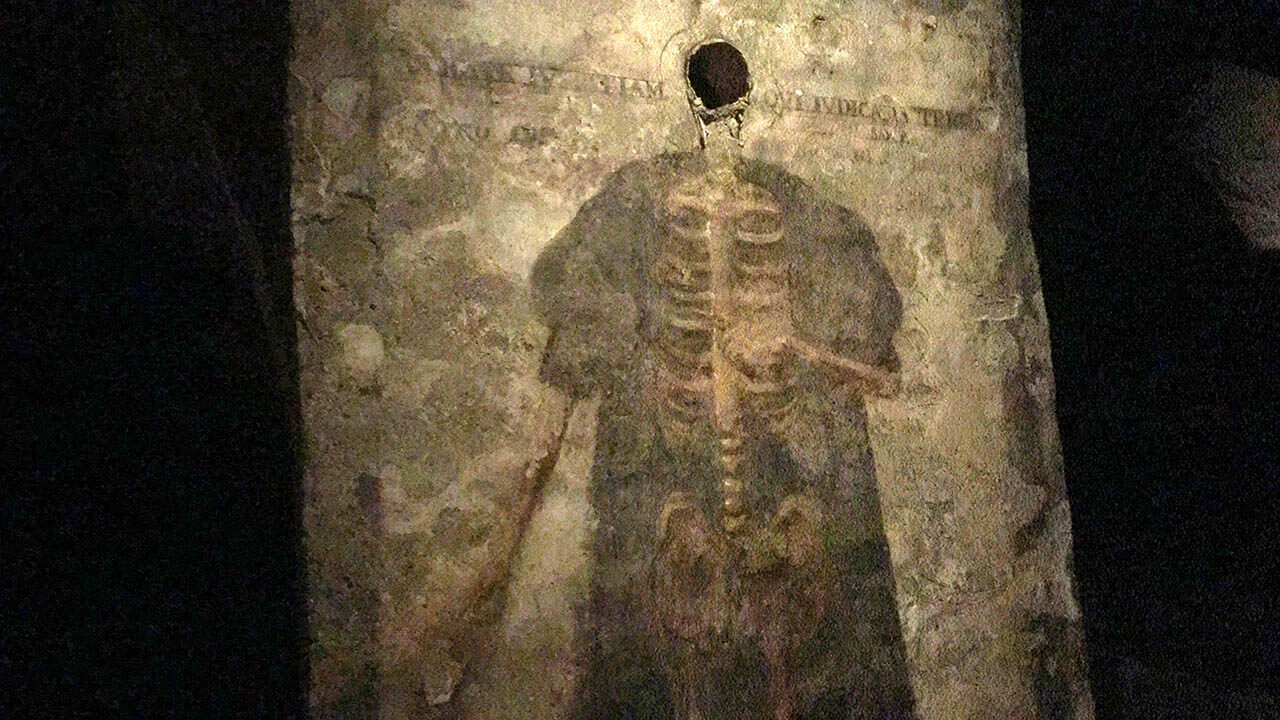

“Puozze sculà“ si può tradurre in “Possa tu colare“. Le catacombe si trovano sotto la chiesa di Santa Maria alla Sanità dove alla fine del 1500 i frati Domenicani accolsero le spoglie di alcuni nobili napoletani. È proprio qui che si trova la cantarella, la sedia scavata nella roccia con sotto un cantero, il recipiente destinato a raccogliere i fluidi della salma durante il processo di decomposizione. L’ingrato compito era assolto da una figura chiamata schiattamuorto. Il becchino aveva il compito di porre i cadaveri a scolare, avendo cura di praticare dei fori sui corpi in modo da favorirne il processo di disseccamento.

Poiché all’epoca si pensava che la testa fosse la parte più importante del corpo, il teschio veniva incastrato nel muro di tufo. Sotto di esso, invece, veniva dipinto un corpo che desse delle indicazioni sul mestiere o la posizione sociale del defunto. Il resto del corpo veniva ammassato negli ossari. E’ interessante notare che quasi tutti gli affreschi furono realizzati da un artista di nome Giovanni Balducci. L’artista, pur di essere sepolto tra gli aristocratici della città, rinunciò ad ogni forma di compenso per le sue prestazioni. Si dice che siano state proprio queste catacombe ad ispirare il principe della risata, Totò, nella scrittura della ‘A Livella. Insieme a quelle di San Gennaro, questo antico luogo di sepoltura ha un fascino misterioso e va di certo visitato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA