Monumenti napoletani: alla scoperta delle catacombe di San Gaudioso (SECONDA PUNTATA)

Nella prima puntata abbiamo visto come le catacombe di San Gaudioso siano una delle antiche aree cimiteriali di epoca paleocristiana (IV-V secolo). Luogo affascinante e, come tutti i siti cimiteriali, misterioso e ricco di storia, si trova nella zona settentrionale della città di Napoli (l'attuale quartiere Stella). Oggi andremo a visitare come sono strutturati questi ambienti.

Monumenti napoletani: alla scoperta delle catacombe di San Gaudioso (SECONDA PUNTATA).

Nella prima puntata abbiamo visto come le catacombe di San Gaudioso siano una delle antiche aree cimiteriali di epoca paleocristiana (IV-V secolo). Luogo affascinante e, come tutti i siti cimiteriali, misterioso e ricco di storia, si trova nella zona settentrionale della città di Napoli (l’attuale quartiere Stella). Oggi andremo a visitare come sono strutturati questi ambienti.

La struttura delle catacombe si formò probabilmente probabilmente su una preesistente necropoli greco-romana, sviluppandosi nell’allora disabitata valle della Sanità (attuale Rione Sanità) dove, secondo la tradizione, aveva trovato sepoltura san Gaudioso.

La zona rimase disabitata e pressoché “dimenticata” durante tutto il Basso Medioevo anche per via delle numerose frane di fango che, dalla collina di Capodimonte, si riversavano fino al “borgo dei vergini”. Solo intorno al Cinquecento, nella valle della Sanità (toponimo entrato in uso a quell’epoca per indicare la salubrità dei luoghi ma anche le guarigioni miracolose attribuite alla presenza delle catacombe cristiane), cominciò l’urbanizzazione di quei rioni periferici e ricominciò anche la funzione sepolcrale. Nel secolo successivo, con la costruzione della basilica di Santa Maria della Sanità esattamente sopra l’antica chiesa o cappella di San Gaudioso, il cimitero sotterraneo venne “rimodernato”. Oggi resta solo una piccola porzione di quelle che furono le catacombe originarie.

L’accesso alle catacombe si trova nella cripta, sotto il presbiterio rialzato della chiesa. La Madonna è oggi conservata nella prima cappella laterale destra della basilica. Molti abitanti del quartiere credono tuttavia che la chiesa sia intitolata a san Vincenzo Ferreri per via della devozione popolare verso questo santo domenicano e per la bellissima statua lignea che lo rappresenta, posta alla sinistra dell’altare.

La cripta presenta nella volta e sulle pareti alcuni affreschi di Bernardino Fera che raffigurano storie di martiri. L’arcosolio che è posto in corrispondenza dell’ingresso custodisce la Tomba di San Gaudioso, con una decorazione a mosaico del VI secolo. Nei vari cubicoli che si aprono lungo i bracci delle catacombe si trovano affreschi del V-VI secolo (San Pietro, fra gli altri, e San Sossio, diacono di Pozzuoli) e un mosaico databile intorno alla fine del V secolo. Alla fine del XVII secolo risale invece la scultura di tufo del Cristo morto alla sinistra dell’ingresso.

Nel Seicento, il sito ospitava principalmente sepolture riservate agli aristocratici e agli ecclesiastici.

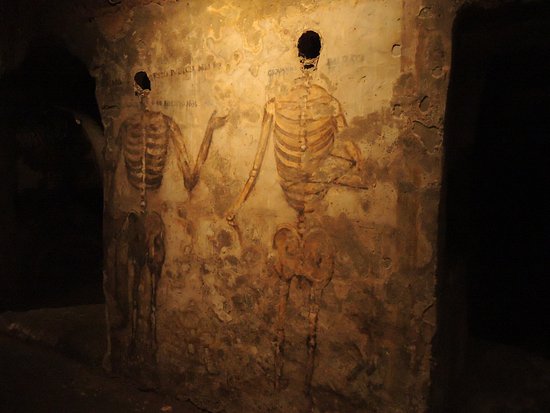

Le sepolture di nobili e membri del clero erano realizzate secondo un procedimento particolare. I teschi venivano apposti a vista nelle pareti dell’ambulacro, mentre il resto del corpo era affrescato, generalmente con gli abiti e gli attrezzi del mestiere che rappresentavano la posizione sociale del defunto. Le teste dei cadaveri venivano incastrate nei muri dipingendo al di sotto un corpo che desse qualche indicazione sul mestiere. Questo tipo di sepoltura era riservato, come accennato, ai ceti più abbienti e fu in seguito abbandonato per motivi igienici. Dei teschi incassati nei muri è rimasta solo la calotta cranica, perché la parte anteriore si è deteriorata per via dell’umidità.

Gli affreschi furono realizzati da Giovanni Balducci, artista che rinunciò al compenso per essere sepolto tra gli aristocratici nelle Catacombe di San Gaudioso.

La sepoltura di nobili ed ecclesiastici prevedeva la pratica della scolatura.

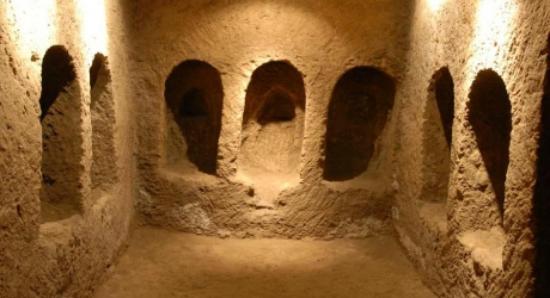

La scolatura era il procedimento per cui si ponevano i cadaveri in nicchie in modo da far perdere loro i liquidi.

Una volta concluso il processo, le ossa venivano lavate e deposte nella loro sepoltura definitiva.

Questo compito macabro era assolto da una figura chiamata schiattamuorto.

Lo schiattamuorto aveva il compito di porre i cadaveri a scolare, avendo cura di praticare dei fori sui corpi in modo da favorirne il processo di disseccamento.

Oggi, nonostante le mansioni siano cambiate, il becchino è chiamato ancora schiattamuorto.

Una succosa curiosità legata a uno dei grandi napoletani della storia, l’attore Antonio De Curtis, il principe della risata, in arte Totò, che era originario del Rione Sanità ed era solito frequentare le sue catacombe. Qui esiste un affresco della morte che vince su ogni cosa e che molto probabilmente ha ispirato a Totò la sua poesia ‘A livella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA