Lo sapevate? Dove si trovava il quartiere ebraico a Cagliari?

Sino al 1492 in città viveva una grande comunità ebraica, laboriosa e ben inserita nel tessuto sociale. Andiamo a scoprire dove viveva.

Lo sapevate? Dove si trovava il quartiere ebraico a Cagliari?

Sino al 1492 in città viveva una grande comunità ebraica, laboriosa e ben inserita nel tessuto sociale. Andiamo a scoprire dove viveva.

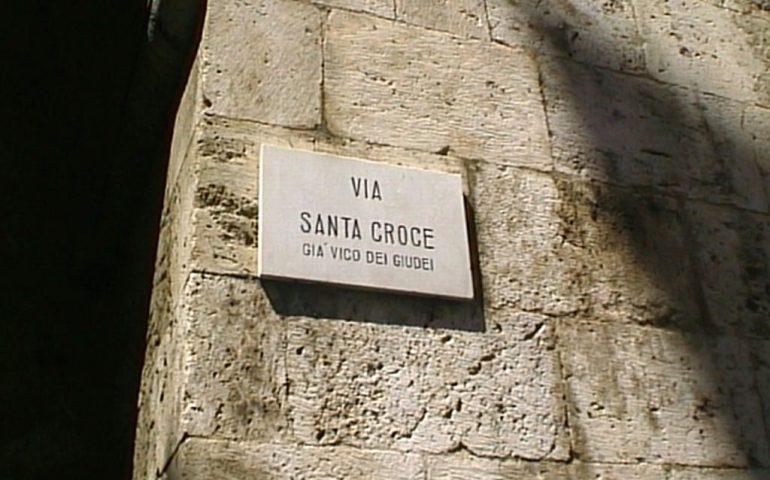

Dal 1492, quando la Corona spagnola (frutto dell’unione di Castiglia e Aragona, di cui la Sardegna faceva parte) emanò il decreto di espulsione di tutti gli ebrei e musulmani da tutti i territori sotto dominio iberico, gli ebrei cagliaritani e sardi furono costretti ad abiurare la propria religione o, come fecero tanti, a trasferirsi in altre città. Prima di allora a Cagliari c’erano circa settanta famiglie di religione ebraica, che avevano in concessione l’area del quartiere Castello attorno a via Santa Croce.

Proprio al centro di questa zona, tra via Santa Croce e via Corte d’Appello, sorgeva il luogo di culto di questa comunità, la sinagoga. La Basilica di Santa Croce infatti non è sempre stato un luogo di culto della religione cattolica così come è ancora oggi, ma prima del 1492 era appunto la sinagoga del capoluogo sardo.

Quando gli aragonesi iniziarono la loro campagna di conquista nei confronti dell’isola, gli ebrei appoggiarono finanziariamente l’impresa dell’infante Alfonso d’Aragona. È probabile che, a seguito della conquista, questi ebrei provenienti dalla Spagna si siano uniti alla comunità già esistente a Cagliari, per lo più composta da artigiani, medici e commercianti. Inizialmente la posizione della Corona nei confronti degli ebrei fu quella di una spiccata tolleranza: probabilmente per la possibilità della comunità ebraica di garantire un appoggio economico, gli aragonesi permisero agli ebrei di “occupare” la Giudaria a Castello e gli offrirono protezione.

Come riporta un articolo di Shmag, mentre in gran parte d’Europa gli ebrei subivano talvolta vere e proprie persecuzioni e venivano isolati dal resto della popolazione, a Cagliari la comunità si era stabilita volontariamente nella Giudaria, senza incorrere in alcun tipo di confinamento obbligato, seguendo il modello spagnolo di tolleranza e collaborazione economica. Pur godendo di una certa protezione, gli ebrei erano comunque soggetti alle norme valide per il resto dei cittadini cagliaritani.

Chi erano gli ebrei Cagliaritani? Come accennato, le attività nella Giudaria si concentrava su tre versanti: l’artigianato, le professioni mediche e – in modo particolare – il commercio. La vita artigiana e mercantile era molto vivace: fabbri, calzolai, conciatori e falegnami lavoravano a stretto contatto con i venditori di stoffe, gli uomini di bottega e i cambiavalute.

Con la cacciata degli ebrei, a cui vennero confiscati tutti gli averi e che trovarono rifugio lontano dall’Isola, la Sinagoga divenne una Chiesa dedicata alla Santa Croce. Nel 1530 divenne la sede dell’Arciconfraternità dei Monti di Pietà, un ordine religioso che si occupava di consolare i condannati a morte e nel 1564, per volere dell’arcivescovo di Cagliari Antonio Parraguez, passò ai Gesuiti fino al 1773, quando con la soppressione della Compagnia di Gesù passò allo Stato. Fu una delle Chiese più danneggiate dai bombardamenti del 1943 e fu completamente restaurata prima nel 1946 e infine nel 2007.

Nel XV secolo le condizioni di vita degli ebrei cagliaritani andarono peggiorando, con l’inasprimento delle normative antiebriache, fino al decreto di espulsione. Il 31 luglio 1492, le 70 famiglie ebree di Cagliari lasciarono l’Isola. I loro beni furono interamente confiscati. Quanti sopravvissero la traversata, trovarono rifugio a Napoli, nel Nordafrica o a Istanbul. La sinagoga di Cagliari fu trasformata nella basilica cattolica di Santa Croce; la chiesa ancor oggi preserva tracce ben visibili della struttura originaria, nonostante tutti i rifacimenti successivi.

L’ex Sinagoga sorge in Castello, sul bastione di Santa Croce, nello spazio delimitato dalla omonima via, da via Corte d’Appello e dalla piazzetta Santa Croce, dove si trova l’ingresso principale della chiesa. Annesso alla basilica è il vasto complesso dell’ex collegio gesuitico, che oggi ospita la Facoltà di architettura dell’Università di Cagliari.

La zona in cui sorge l’odierna basilica era in passato la Giudaria (mentre quello che viene impropriamente chiamato Ghetto degli Ebrei è un edificio militare costruito nel 1738; l’errata denominazione di “Ghetto degli Ebrei” deriva dal fatto che poco più avanti realmente esisteva il quartiere dove essi abitavano, zona delimitata fra la via Santa Croce e la via Stretta), ovvero il quartiere ebraico, esistente in Castello già dal XIII secolo, ma che raggiunse la massima espansione sotto la dominazione aragonese, nel XIV e XV secolo.

La zona bassa del Castello dove sorge anche il “ghetto”, ospitò nel medioevo la comunità ebraica di Cagliari. Oggi si individua il quartiere ebraico, la cosiddetta Giudaria, negli isolati compresi tra la via Santa Croce, anticamente il vicus Iudeorum, e la via Stretta. In quest’area sorgeva anche la Sinagoga, in seguito soppiantata dalla basilica di Santa Croce.

Una piccola comunità di ebrei pisani era presente in Castello già nel XIII secolo. Con la conquista aragonese e la cacciata dei pisani, nella giudaria di Castello si insediò una comunità ebraica di origini iberiche.

Un ghetto ebraico a Cagliari, sul modello del ghetto di Venezia, istituito nel 1516, non è mai esistito, perché gli ebrei vennero scacciati dalla città, come da ogni possedimento spagnolo, nel 1492, anno che di fatto pose termine alla storia della piccola comunità ebraica di Cagliari.

Nel 1492, per volere di Ferdinando II d’Aragona e Isabella di Castiglia, venne emanato un decreto di espulsione dai loro domini, rivolto a tutti gli ebrei e i musulmani che non si fossero convertiti al cristianesimo. Gli ebrei furono espulsi anche da Cagliari e la sinagoga, che sorgeva nella Giudaria di Castello, venne presto convertita in chiesa cattolica e dedicata alla Santa Croce. Nel 1530 la piccola chiesa venne concessa all’Arciconfraternita del Santo Monte di Pietà, appena istituita, i cui membri, esclusivamente di nobile estrazione, avevano come compito principale il prestare conforto ai condannati a morte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA