La maledizione del Teatro di Pompeo: la fama tra mito e storia

Fu il più grande teatro in pietra mai costruito a Roma, macchiato di sangue e segnato da una maledizione in seguito all'assassinio di Giulio Cesare.

La maledizione del teatro di Pompeo: tra mito e realtà, il monumento che segnò la fine di un’epoca.

Il teatro di Pompeo, un capolavoro dell’antica Roma e il più grande teatro in pietra mai costruito nella città eterna, rimane ancora oggi uno dei simboli più suggestivi e misteriosi della storia romana. Situato nel cuore di Roma, questo monumento non è solo un esempio di ingegneria e arte, ma anche un luogo intriso di leggende e maledizioni che alimentano il suo fascino millenario. Costruito nel 55 a.C. sotto la guida di Pompeo Magno, il teatro rappresentava un vero e proprio capolavoro architettonico che poteva ospitare fino a 20.000 spettatori, esibendo un’ampia scena e un imponente portico di accesso. Tuttavia, la sua grandezza e la sua importanza storica sono state accompagnate da un’ombra di sangue e sventura che si protrae fino ai nostri giorni. La leggenda narra che il teatro di Pompeo sia stato segnato da una maledizione, un’ombra che si estende dall’assassinio di Giulio Cesare, avvenuto proprio in quel luogo il 15 marzo del 44 a.C. durante le idi di marzo. La morte del celebre imperatore, assassinato sul palco del teatro, ha fatto sì che questo monumento diventasse simbolo di un momento cruciale nella storia romana, segnando la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova, piena di conflitti e incertezze. La scena dell’omicidio di Cesare, ricostruita nelle vicinanze del teatro, ha alimentato credenze popolari secondo cui il luogo sarebbe stato maledetto, portatore di sventura per chiunque vi si fosse avvicinato con intenti malevoli o ambizioni di potere. Nel corso dei secoli, il teatro di Pompeo è stato testimone di eventi tragici, di guerre civili e di trasformazioni che hanno segnato il destino di Roma, contribuendo a consolidare la sua fama come luogo di morte e di destino avverso. Questa combinazione di storia, mito e superstizione ha fatto sì che il teatro diventasse molto più di un semplice monumento: un simbolo della fragilità umana di fronte al destino, un monumento che porta con sé le cicatrici di un passato tumultuoso e le ombre di una maledizione che ancora oggi suscita fascino e timore. La sua struttura, sebbene parzialmente conservata, continua ad attirare visitatori e studiosi desiderosi di scoprire i segreti di un luogo che, tra pietre e storie, rimane uno dei simboli più potenti della Roma antica, un luogo che ha visto nascere e morire imperi, un teatro di sangue e di mito che ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria collettiva.

“Quando si accorse che lo aggredivano da tutte le parti con i pugnali nelle mani, si avvolse la toga attorno al capo e con la sinistra ne fece scivolare l’orlo fino alle ginocchia, per morire più decorosamente, con anche la parte inferiore del corpo coperta. Così fu trafitto da ventitré pugnalate, con un solo gemito, emesso sussurrando dopo il primo colpo e gridò a Marco Bruto, che si precipitava contro di lui: ‘Anche tu, Bruto, figlio mio!’ Rimase lì per un po’ di tempo, privo di vita, mentre tutti fuggivano, finché cadde ai piedi della statua di Pompeo”.

L’uccisione di Cesare

È attraverso queste parole che Svetonio racconta la morte dell’imperatore Cesare, che cercò una posa dignitosa anche nel momento della sua fine, avvenuta il 15 marzo del 44 a.C. presso la Curia del Senato, nell’attuale zona tra Campo de’ Fiori e Largo di Torre Argentina, dentro il Teatro di Pompeo.

Da quel giorno, la leggenda narra di una maledizione che avrebbe influenzato il destino di coloro che vi si sono avvicinati.

Costruito nel 55 a.C. da Gneo Pompeo Magno, il teatro poteva contenere circa 17.500 spettatori e si estendeva per oltre 150 metri di diametro. La caduta di Cesare ai piedi della statua di Pompeo fu un gesto dalla forte carica simbolica, quasi come se il suo avversario storico, morto anni prima, si prendesse una rivincita postuma.

Fu un’opera davvero innovativa in quanto sin da allora i romani avevano evitato di costruire teatri permanenti in pietra ed il motivo era piuttosto sorprendente: all’epoca si temeva che una struttura stabile dedicata all’intrattenimento avrebbe incoraggiato l’ozio e la decadenza morale. Pompeo aggirò le perplessità arricchendo il teatro con un santuario dedicato a “Venere vincitrice” e presentandolo non solo come luogo di svago ma anche di culto. Il complesso includeva, come abbiamo visto, la già citata Curia, dove si riuniva il Senato in occasioni straordinarie, un’ampia cavea ed un portico ornato.

La leggenda racconta che l’ombra di Cesare, tradito dai suoi amici e collaboratori, abbia iniziato a infestare il luogo e secondo la presunta maledizione, coloro che hanno tentato di emulare Pompeo o Cesare hanno incontrato una fine tragica. Uno degli esempi fu Augusto, successore di Cesare: sebbene il suo regno sia stato lungo e prospero, Augusto fu ossessionato dall’idea della morte e dai complotti, vivendo sempre nel terrore di essere tradito come il suo predecessore.

Una cavea

Nel Medioevo, l’area dove sorgeva il teatro era considerata maledetta: rovine e vicoli bui alimentavano storie di apparizioni e omicidi. La narrazione popolare racconta che alcune famiglie nobili che si stabilirono nei pressi del luogo erano state colpite da una serie di sventure inspiegabili.

Secondo l’associazione Asino d’oro, sopra i suoi resti iniziarono ad essere costruiti diversi edifici, tra cui le dimore della potente famiglia degli Orsini e la Chiesa di Santa Barbara dei Librai.

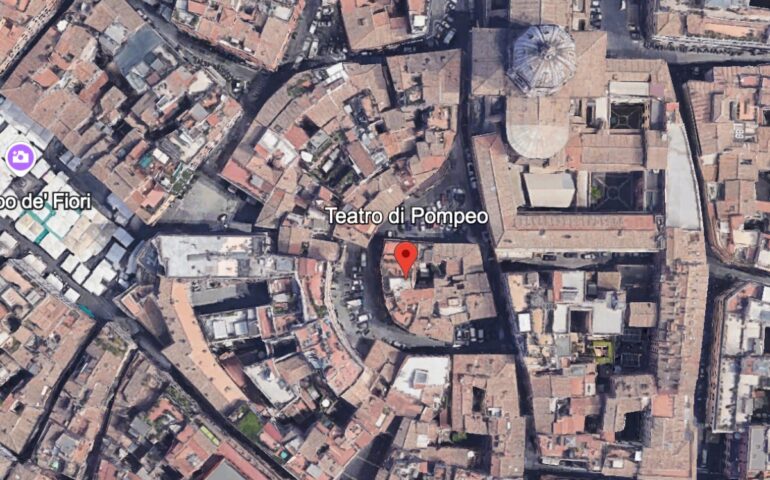

Parte del teatro si trova negli ambienti ipogei delle vie di Grottapinta, via del Biscione e via dei Giubbonari: è qui che troviamo infatti un palazzo moderno di sei piani dalla forma curva, che segue la linea dell’antica cavea sotterranea, come segnalato anche da Roma Today.

Una curiosità legata all’antico teatro: ancora oggi esistono appassionati di occultismo ed esoterismo che invocano la presenza di Cesare recandosi di notte in quest’area, i quali ricordano che “prima della morte dell’imperatore si videro da più parti bruciare fuochi celesti, uccelli neri giunsero nel foro e si udirono inquietanti rumori notturni. Pochi giorni prima del suo omicidio, mentre compiva un sacrificio, non riuscì a trovare il cuore dell’animale…”

Un racconto che intreccia superstizione e storia e che persiste ancora oggi nel detto “Roma non vuole padroni”, ironicamente utilizzata anche nei confronti dei sindaci investiti da enormi responsabilità per la difficile gestione della Capitale.

Poco distante, attualmente esiste il nuovo Teatro Argentina, inaugurato nel 1732, prova dell’importanza del teatro nei secoli, in quanto luogo che mostra gli archetipi universali della condizione umana, una finestra sull’animo ed un laboratorio in cui si indagano i grandi temi dell’esistenza.

foto credit:

1-2 pixabay

3: Google earth, la forma del palazzo segue la cavea del teatro sotterranea

© RIPRODUZIONE RISERVATA