Lo sapevate? Piazza di Spagna è in una poesia di Cesare Pavese, ma la targa commemorativa non è più presente

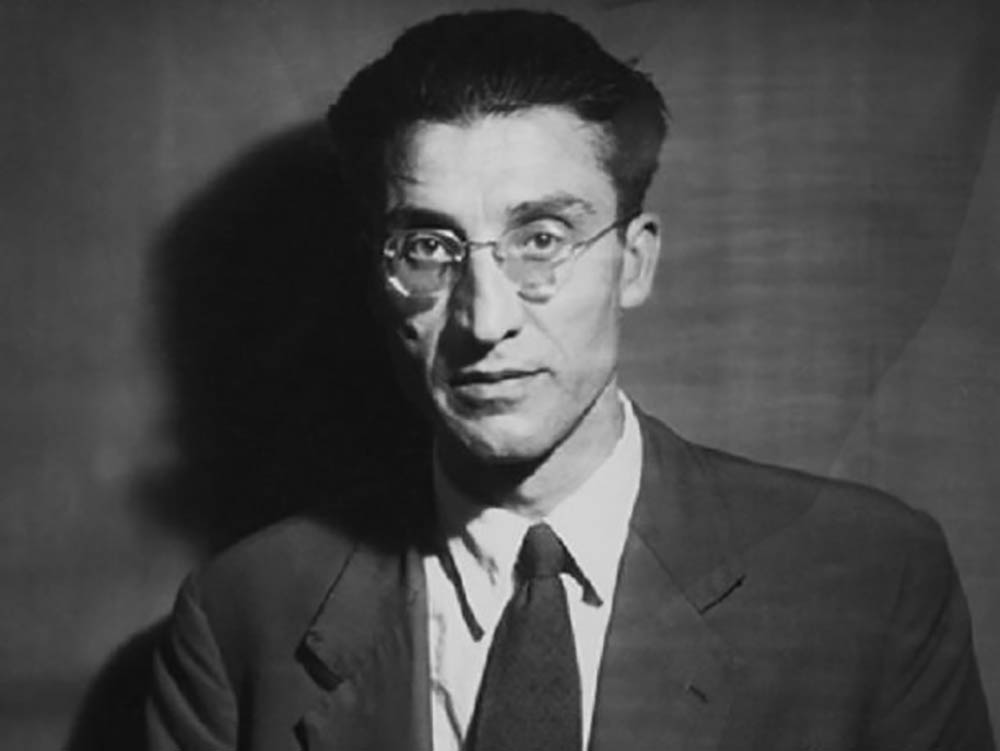

Questi sono i versi della poesia “Passerò per piazza di Spagna” che Cesare Pavese, scrittore, poeta, traduttore e critico letterario italiano, dedicò nel 1950 alla famosa attrice statunitense Constance Dowling. La donna divenne la musa di uno dei maggiori intellettuali italiani del XX secolo ed iniziò con lui una breve relazione che terminò bruscamente e senza una motivazione. Il testo è parte di una raccolta di dieci poesie pubblicata postuma al suicidio dello scrittore con il titolo “Verrà la morte ed avrà i tuoi occhi”.

Lo sapevate? Piazza di Spagna è in una poesia di Cesare Pavese, ma la targa commemorativa non è più presente.

Articolo di Rita Chessa.

Sarà un cielo chiaro.

S’apriranno le strade

sul colle di pini e di pietra.

Il tumulto delle strade

non muterà quell’aria ferma.

I fiori spruzzati

di colori alle fontane

occhieggeranno come donne

divertite. Le scale

le terrazze le rondini

canteranno nel sole.

S’aprirà quella strada,

le pietre canteranno,

il cuore batterà sussultando

come l’acqua nelle fontane ‒

sarà questa la voce

che salirà le tue scale.

Le finestre sapranno

l’odore della pietra e dell’aria

mattutina. S’aprirà una porta.

Il tumulto delle strade

sarà il tumulto del cuore

nella luce smarrita.

Sarai tu ‒ ferma e chiara.

Questi sono i versi della poesia “Passerò per piazza di Spagna” che Cesare Pavese, scrittore, poeta, traduttore e critico letterario italiano, dedicò nel 1950 alla famosa attrice statunitense Constance Dowling. La donna divenne la musa di uno dei maggiori intellettuali italiani del XX secolo ed iniziò con lui una breve relazione che terminò bruscamente e senza una motivazione. Il testo è parte di una raccolta di dieci poesie pubblicata postuma al suicidio dello scrittore con il titolo “Verrà la morte ed avrà i tuoi occhi”.

Nel suo “Il mestiere di vivere, diario” lo scrittore ha espresso la propria amarezza per non averla avuta accanto a sé in occasione del conferimento del premio Strega. Nello stesso componimento c’è un passaggio che presagisce le sue intenzioni: “Non ci si uccide per amore di una donna. Ci si uccide perché un amore, qualunque amore, ci rivela nella nostra nudità, miseria, inermità, amore, disillusione, destino, morte”.

Passeggiando per la piazza, la ritroviamo fedele alla sua descrizione, tutto sembra ricordare questo sogno disatteso dove lui non incontrerà mai lei “ferma e chiara”.

Volevamo fotografare la targa che fino a poco tempo fa compariva vicino la frequentatissima dai turisti sala da tè Babington’s fondata nel 1893. Ma nessuno si è accorto che è scomparsa. Non sappiamo se in fase di restauro, o è stata rubata, ma provo a chiedere timida a qualcuno in piazza: “Scusate ma che fine ha fatto la targa con la poesia di Cesare Pavese?” Mi rispondono: “Era qui fino a poco tempo fa…”

Decido allora di percorrere via Condotti, vado a prendere una crema al Caffè Greco, da 250 anni ritrovo di centinaia di artisti, personaggi noti ed intellettuali tra cui Hans Christian Andersen, Charles Baudelaire, Johannes Brahms, Antonio Canova, Giacomo Casanova, Gabriele D’Annunzio, Giorgio de Chirico, Goethe, Renato Guttuso, Ingres, James Joyce, John Keats, Giacomo Leopardi, Friedrich Nietzsche, Pier Paolo Pasolini, Silvio Pellico, Franz Liszt, Schopenhauer, Toro Seduto, Giuseppe Ungaretti, Richard Wagner, Orson Welles e l’elenco potrebbe durare ancora a lungo.

btr

Mentre assaporo la crema mi sovvengono le parole che Pavese scrisse in una lettera alla sua Constance: “Cara Connie, volevo fare l’uomo forte e non scriverti subito, ma a che servirebbe? Sarebbe soltanto una posa”.

Frasi coerenti con la sua convinzione che per l’amore non esistono strategie perché è “come la grazia divina, l’astuzia non serve”.

oznor

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sapevate? Che cosa è rappresentato nel fregio della Colonna Traiana?

La Colonna Traiana è un monumento innalzato a Roma in epoca imperiale. Si tratta della prima colonna coclide mai progettata. Ma che cosa rappresentano quei fregi che furono un'innovazione nell'arte del periodo?

Lo sapevate? Che cosa è rappresentato nel fregio della Colonna Traiana?

La Colonna Traiana è un monumento innalzato a Roma in epoca imperiale. Si tratta della prima colonna coclide mai progettata. Ma che cosa rappresentano quei fregi che furono un’innovazione nell’arte del periodo?

Fu infatti una novità assoluta nell’arte antica e divenne uno dei punti più alti del rilievo romano.

La Colonna fu innalzata per celebrare la conquista della Dacia (la Romania attuale) da parte dell’imperatore Traiano.

La colonna che si trova nel Foro di Traiano, in posizione nord del Foro Romano, fu inaugurata nel 113 ed è formata da un lungo fregio spiraliforme che si avvolge, dal basso verso l’alto, su tutto il fusto della colonna e descrive le guerre di Dacia (101-106).

Il fregio ricordava a tutti le imprese di Traiano celebrandolo come comandante militare in guerra.

La Colonna rimase sempre in piedi anche dopo la rovina degli altri edifici: Le fu sempre attribuita grande importanza: un documento del 1162 ne stabiliva la proprietà pubblica e ne proibiva il danneggiamento.

Nel 1587 fu sistemata sulla sommità del fusto la statua in bronzo di San Pietro opera di Domenico Fontana e fu eretto un muro di recinzione.

Durante l’occupazione francese, la colonna di Traiano rischiò di essere smontata e portata a Parigi. Queste erano le intenzioni del capo militare a Roma di Napoleone, il generale François René Jean de Pommereul.

Un proposito bloccato dagli elevatissimi costi di trasporto e dagli ostacoli amministrativi pontifici che ne rallentarono il processo. I francesi quindi innalzarono la Colonna Vendôme, eretta nel 1810 a Parigi da Napoleone I dopo la Battaglia di Austerlitz a imitazione di quella innalzata a Roma, in onore di Traiano.

La colonna (in stile dorico rivisitato) è alta 100 piedi romani, cioè 29,78 metri, 39,86 metri circa se si include l’alto piedistallo alla base e la statua alla sommità.

La colonna è costituita da 18 colossali blocchi in Marmo di Carrara, ciascuno dei quali pesa circa 40 tonnellate ed ha un diametro di 3,83 metri.

Sono 17 rocchi, più la base, il capitello e l’abaco. In origine sulla sommità era collocata una statua bronzea di Traiano.

Agli angoli del piedistallo sono disposte quattro aquile, che sorreggono una ghirlanda di alloro. Al di sotto dell’epigrafe si trova la porta che conduce alla cella interna al basamento, dove vennero collocate le ceneri di Traiano e della consorte Plotina e dove comincia una scala a chiocciola di 185 scalini per raggiungere la sommità, dove in un viaggio romano salì anche Goethe. La scala venne illuminata da 43 feritoie a intervalli regolari, aperte sul fregio ma non concepite all’epoca della costruzione.

I 200 metri del fregio istoriato continuo (che era policromo con inserti di piccole armi di bronzo, perdute) si arrotolano intorno al fusto per 23 volte, come se fosse un rotolo di papiro o di stoffa, e recano circa 100-150 scene (a seconda di come si intervallano) animate da circa 2500 figure. Sono rappresentate non solo le scene delle battaglie, ma anche gli altri momenti della campagna di Dacia, rappresentate con estrema minuzia nei dettagli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA