Roma celebra il suo dialetto. Il romanesco come risorsa

L’unità d’Italia è avvenuta di recente ed ancor più attuale è l’unità linguistica. La suddivisione del territorio, antecedente al 1861, ha determinato una molteplicità di linguaggi che raccontano la storia di città e regioni. I dialetti sono quindi un’importante testimonianza. Per celebrare il dialetto romanesco, in occasione della Giornata Nazionale del 17 gennaio, volta a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali locali e le espressioni linguistiche del territorio italiano, si sono svolti a Roma una serie eventi promossi dalla Unpli (Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane), organizzati dalla Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur insieme all’Accademia Romanesca e promossi in collaborazione con la Pro Loco Roma Capitale.

Artoicolo di Rita Chessa.

L’unità d’Italia è avvenuta di recente ed ancor più attuale è l’unità linguistica. La suddivisione del territorio, antecedente al 1861, ha determinato una molteplicità di linguaggi che raccontano la storia di città e regioni. I dialetti sono quindi un’importante testimonianza. Per celebrare il dialetto romanesco, in occasione della Giornata Nazionale del 17 gennaio, volta a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali locali e le espressioni linguistiche del territorio italiano, si sono svolti a Roma una serie eventi promossi dalla Unpli (Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane), organizzati dalla Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur insieme all’Accademia Romanesca e promossi in collaborazione con la Pro Loco Roma Capitale.

Abbiamo seguito il convegno trasmesso dalla Sala De Filippo della casa delle Consulte, che ha chiamato a raccolta accademici, esperti, cultori ed appassionati delle tradizioni e del dialetto romanesco.

Riportiamo parte di alcuni interventi dell’iniziativa che potrebbero essere un interessante stimolo per approfondire Roma, il suo parlato e la sua storia.

Ha coordinato l’incontro Massimo Gazzè, presidente presso la Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur, un organismo istituito da Roma Capitale, dal 1999, che vuole promuovere la partecipazione del mondo dell’Associazionismo culturale, degli artisti nelle politiche culturali.

“L’unione europea si è impegnata a sostenere il multilinguismo. Ha destinato fondi alle “lingue locali”. L’intenzione è quella di mandare una proposta per fare in modo che il dialetto romanesco venga riconosciuto come lingua locale” ha affermato.

Maurizio Marcelli, Accademia Romanesca, autore del libro sulla grammatica romanesca.

L’ Accademia romanesca è una delle eccellenze del nostro territorio ed effettuano uno studio metodico e catalogazione del dialetto.

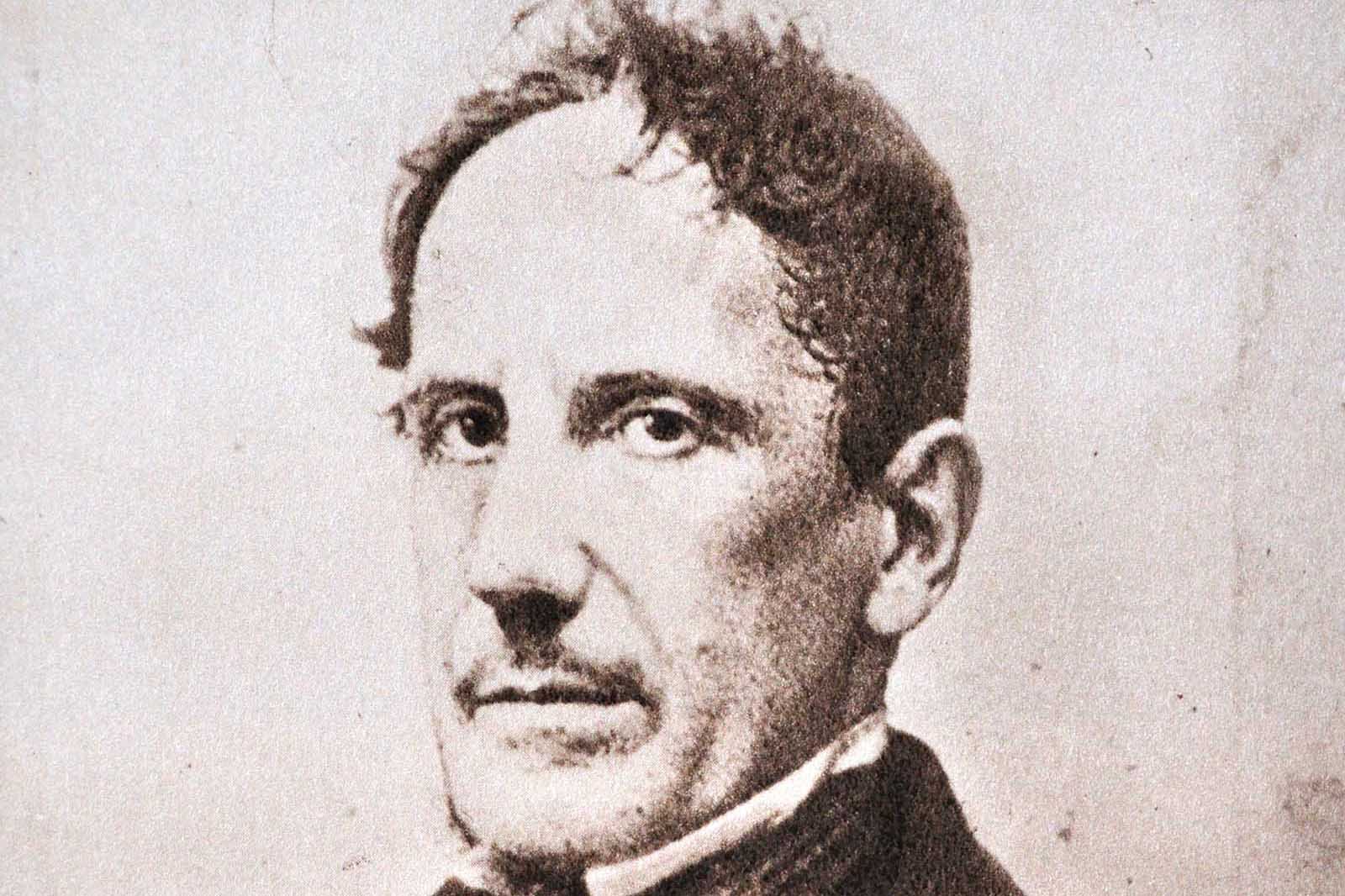

“Ci occupiamo di dialetto romanesco, facciamo ricerca sulle opere dei poeti come Giuseppe Gioacchino Belli e siamo attivi nella divulgazione attraverso iniziative e scrittura di libri.

Le differenze tra dialetto e lingua sono molteplici: non solo per la sintassi, ma per la modalità di trasmissione. Il dialetto è prettamente orale, mentre la lingua ha una sua letteratura. In questo senso il dialetto romanesco ha una vastissima quantità di materiale letterario: in uno dei suoi documenti Belli ha dichiarato di voler ‘lasciare un monumento alla plebe romana’.

Il dialetto romanesco nasce circa 2000 anni fa in un periodo in cui arrivavano a Roma persone provenienti da tutto il mondo. Dal latino, che costituiva la lingua ufficiale parlata e scritta, è venuto fuori un linguaggio corrotto, un ‘melting pot’ di vocaboli però compreso da tutti. Veniva chiamato ‘romanice loqui’ ossia ‘parlata alla romana’. Facciamo però una distinzione tra dialetto e gergo. Quest’ultimo è un modo di parlare che viene utilizzato da una ristrettissima cerchia di persone circoscritte in un ambiente e spesso si esaurisce nel giro di poco tempo: pensiamo ad esempio all’espressione ‘’stai scialla’ (che viene dall’arabo inshalla) usato molto dai giovani fino a 10 anni fa e che non si usa quasi più.

Le fonti per studiare il dialetto romanesco sono le poesie, i sonetti, le canzoni, ma il romanesco si parla soprattutto in due posti: nello stadio e nei mercati.

Nel corso degli anni ha subito notevoli trasformazioni. Basti pensare che Belli per descrivere una bella ragazza la definiva racchia” con un significato diametralmente opposto a quello attuale.

Lorenzo Catello, Proloco Roma Capitale

“Cerchiamo di tutelare il nostro territorio e valorizzare quegli aspetti di Roma poco conosciuti. Sono laureato in storia dell’arte e mi rendo conto che Roma è conosciutissima per l’arte classica, antica, imperiale e barocca, ma c’è quasi un vuoto per la Roma medioevale. Nel nostro piccolo quindi cerchiamo di promuovere siti medioevali sconosciuti alla maggior parte delle persone. Ad esempio nella Villa dei Quintili nell’Appia c’è anche una sezione medioevale meno conosciuta, il casale dell’ Aranova”.

Tonino Tosto, Gruppo Teatro Essere

“Io mi sono laureato sul Belli nel teatro. Il mio primo spettacolo, più di 50 anni fa, si chiamava ‘Roma senza titolo’. Molti pensano che il dialetto sia qualcosa di impolverato, obsoleto. Mentre è un importante fonte da cui attingere per comprendere il domani. Quale può essere il ruolo del teatro nella conoscenza della nostra città? Esistono aneddoti legati al teatro ed alla romanità che non ti aspetti. Non tutti sanno ad esempio che al teatro Argentina si organizzava la tombola. Un’attività estremamente popolare.

Clementi trasforma Giulietta e Romeo e li fa parlare in dialetto, oppure pensiamo anche all’importante ruolo che ha avuto Gigi Proietti. Manca un teatro che si occupi esclusivamente di drammaturgia romana, mentre a Roma ce ne sono ben sei che portano in scena esclusivamente il teatro napoletano. Il primo marzo inizio le prove del Rugantino e speriamo che il Sistina riapra…

Laura Fabbrizi, nipote di Aldo Fabrizi (all’anagrafe Fabbrizi) attore, produttore cinematografico e gastronomo.

“Nonno pur non avendo la terza elementare, aveva una notevole capacità nello scrivere. Mi fa molto piacere ricordarlo, lui rappresenta la romanità, ma vorrei nominare anche la figura di mio padre Massimo Fabbrizi che ha scritto più di 2000 sonetti”.

Claudio Fiorentini, artista e scrittore da Madrid

“Il romanesco si è diluito nel tempo. La lingua italiana si sta trasformando, il dialetto ancor di più e si sta perdendo anche un certo atteggiamento proprio della romanità. Pensiamo all’espressione ‘m’arimbarza’ o all’ironia pungente verso le istituzioni. Più che parlare di lingua si dovrebbe pensare di conservare certe caratteristiche”.

Raffaele Rivieccio, storico del cinema

“Roma è stata accusata di rendere il cinema romanocentrico. Nel senso che spesso anche nelle fiction è presente l’accento romanesco. Il cinema del dopoguerra, neorealista e di derivazione neorealista è un esempio di romanesco cinematografico. Forse Fabrizi è stato il primo a portare il dialetto romanesco nel cinema ed insieme ad Anna Magnani sono stati pilastri della romanità che li ha reso tanto amati. In ‘Roma Città Aperta’ c’è un romanesco tragico e drammatico. Sarà Pasolini a riportare al centro della scena la Roma delle periferie. Ricordiamo in tal senso anche Claudio Caligari nel film “Amore tossico” interpretato da veri tossicodipendenti. Con Verdone abbiamo avuto poi il cinema gergale.

A mio parere i film che raccontano una Roma che non c’è più, quella del 1800 del Belli, come fece Luigi Magni, con interprete principale Nino Manfredi, rischia di essere una ricostruzione non proprio realistica. Paradossalmente può diventare quanto di più distante ci sia dalla vera romanità.

Chiudiamo con una citazione riportata da Massimo Gazzè, per invitare ad approfondire aspetti della Capitale poco noti e per questo forse più interessanti: “Roma non è una città come le altre. È un grande museo, un salotto da attraversare in punta di piedi” (Alberto Sordi).

Chiudiamo con una citazione riportata da Massimo Gazzè, per invitare ad approfondire aspetti della Capitale poco noti e per questo forse più interessanti: “Roma non è una città come le altre. È un grande museo, un salotto da attraversare in punta di piedi” (Alberto Sordi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una notte al quartiere Coppedè, misterioso gioiello di Roma

Vivere Roma di notte è un’esperienza suggestiva e ci sono luoghi che, più di altri, al calar del sole incrementano il loro fascino. Uno di questi è quello che viene chiamato quartiere Coppedè.

Una notte al quartiere Coppedè, misterioso gioiello di Roma.

Articolo di Rita Chessa.

Vivere Roma di notte è un’esperienza suggestiva e ci sono luoghi che, più di altri, al calar del sole incrementano il loro fascino. Uno di questi è quello che viene chiamato quartiere Coppedè.

Giungo con la macchina in zona Trieste, nell’isolato compreso fra via Tagliamento, via Arno, via Ombrone, via Serchio e via Clitunno. Trovo posto poco distante da questo piccolo gioiello costituito da diciotto palazzi e ventisette palazzine ed edifici che prende il nome da Gino Coppedè, l’architetto che l’ha progettato, su commissione della Società Anonima Edilizia Moderna, tra il 1915 ed il 1927.

Arrivo a piedi a piazza Mincio con al centro la Fontana delle rane che mi catapulta nel mondo delle favole insieme ai Villini delle fate, ispirati a Firenze, con rappresentazioni di Dante e Petrarca.

Vicino al Palazzo del ragno è parcheggiata un’auto con due ragazze ed un ragazzo, probabilmente liceali, che ascoltano musica e cantano a voce alta canzoni un po’ fuori dal loro tempo.

“Potrebbero essere miei figli, sono canzoni che andavano di moda quando avevo la loro età, magari è l’influenza dei loro genitori. Strano che mettano su Masini, Jovanotti e Baglioni” dico rivolgendomi a Guido, un uomo del posto che ci risponde:

“È ancor più strano se pensi che i Beatles fecero il bagno proprio nella fontana delle rane, dopo una serata al Piper vicino”. Mi risponde lui ridacchiando.

In questo luogo misterioso la coesistenza e commistione di mondi lontani si riflette nelle influenze dei diversi stili dell’architettura che ci circonda: liberty, barocco, riferimenti alla Roma antica e medioevale. Soltanto attraversare l’arco monumentale che unisce i Palazzi degli ambasciatori è un’esperienza che nutre gli occhi con l’edicola esterna, la statua della Madonna con Bambino, la maschera della Minerva, il dipinto delle Vittoria alata ed il grande lampadario in ferro battuto.

Per la sua particolare atmosfera fiabesca-noir fu ambientazione dei film dei registi Dario Argento, Richard Donner e Francesco Barilli. Del resto il cinema fu suggestivo per questo luogo: sono in pochi a sapere che Coppedè fu ispirato, per la progettazione di questo posto, dal film muto “Cabiria” di Giovanni Patrone del 1914, la cui sceneggiatura fu scritta da Gabriele D’Annunzio.

Rubo con gli occhi tutto quel che posso scorgere in questo piccolo fazzoletto di sogno ricco di decorazioni fatte di stemmi, torri, donne, putti, falchi e falconieri, api, fiori, velieri, maschere, grifoni. Non sembrano essere affatto simboli casuali, qualcuno ha ipotizzato che potessero anche avere una valenza esoterica e massonica. In effetti troviamo riferimenti al lavoro, alle arti ed ai mestieri.

“Al terzo piano della Torretta dei Palazzi degli Ambasciatori vi è una decorazione di una coppa che ricorda il Santo Graal” Guido con queste parole inconsapevolmente ha aggiunto un nuovo enigma al mistero. In questo posto il confine tra realtà e fantasia è molto labile.

I ragazzi nella piccola decappottabile fumano la sigaretta elettronica e vestono con sobria eleganza. “A me piace guardare le serie americane d’amore” afferma una di loro. L’altra risponde: “la nostra amicizia è fuori discussione, ma i nostri gusti sono due rette parallele che non si incontreranno mai”.

Poco distante, sotto Palazzo Ospes Salve, un senzatetto cerca riparo dal freddo.

E ancora una volta le situazioni in netta contrapposizione sembrano essere speculari e fanno riflettere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA