Gli oggetti erotici ritrovati a Pompei un tempo venivano mostrati solo a un pubblico ristretto

Il Museo Archeologico di Napoli contiene un’area particolarmente affascinante e controversa, il Gabinetto Segreto. Questa piccola sezione espositiva contiene una collezione di oggetti e dipinti erotici provenienti da Pompei, Ercolano e dalla Campania Felix. Un tempo questa sezione era visitabile a pochi. Ecco perché.

Lo sapevate? Gli oggetti erotici ritrovati a Pompei un tempo venivano mostrati solo a un pubblico ristretto.

Il Museo Archeologico di Napoli contiene un’area particolarmente affascinante e controversa, il Gabinetto Segreto. Questa piccola sezione espositiva contiene una collezione di oggetti e dipinti erotici provenienti da Pompei, Ercolano e dalla Campania Felix. Un tempo questa sezione era visitabile a pochi. Ecco perché.

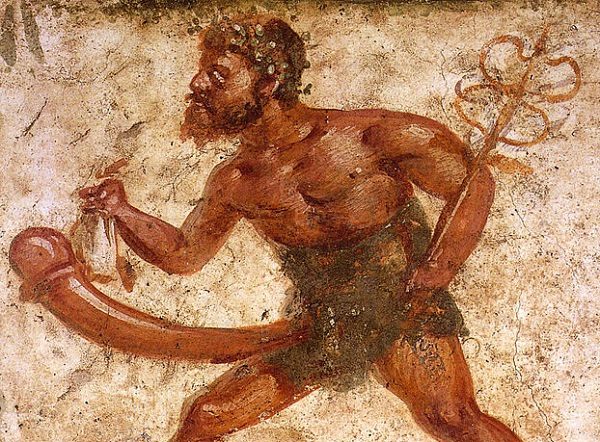

I visitatori possono ammirare una galleria di forme falliche, immagini di donne formose e scene di amplessi che, se a noi appaiono oscenamente volgari, agli antichi romani rappresentavano simboli di prosperità, fertilità e ricchezza.

In passato, non era insolito trovare all’interno delle case di Pompei iconografie sessuali, come la raffigurazione di un’orgia in una sala da pranzo o organi genitali in pietra o bronzo che pendevano tra le stanze. Quando questi oggetti furono scoperti tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento durante le campagne di scavo, ci furono perplessità iniziali, ma i sovrani decisero di conservarli all’interno del Real Museo Borbonico e, anche se solo poche persone avevano il permesso di accedervi, di esporli in mostra all’interno del Gabinetto degli Oggetti Riservati.

Tuttavia, con la diffusione della rivoluzione del 1848 e il timore che queste “stanze disonorevoli” potessero essere erroneamente associate alle pretese di libertà civile e politica, il Gabinetto Segreto fu vietato. Questo causò un acceso dibattito e per un certo periodo si discusse persino di distruggere le preziose testimonianze del mondo romano pagano.

Fortunatamente, nel 1851, si giunse a un compromesso: le stanze furono chiuse con un portone a tre serrature e le tre chiavi vennero affidate rispettivamente al direttore, a un addetto al controllo e al maggiordomo reale, impedendo l’accesso al pubblico. Oggi, la sezione rimane sigillata e nascosta per la maggior parte dei visitatori, ma continua a essere un’importante testimonianza del passato. Le stanze segrete sono un richiamo alla vita intima e sessuale dei Romani antichi, svelando il lato oscuro e poco conosciuto della loro cultura piuttosto che rappresentare un’offesa alla morale pubblica.

La sezione segreta del museo archeologico di Napoli divenne presto una vera e propria “cassaforte” per proteggere la pudicizia pubblica. Nel giro di pochi mesi, tutte le raffigurazioni della dea Venere presenti all’interno del museo furono stipate in questa stanza, ritenute troppo scandalose per essere esposte. Tuttavia, l’arrivo di Garibaldi, l’eroe dei Due Mondi, cambiò le cose.

Dopo aver preso il controllo di Napoli, Garibaldi venne a conoscenza dell’esistenza della stanza segreta e decise di far forzare la porta per vederne il contenuto. Ciò permise alla luce di riportare in mostra questi tesori sopiti.

Ma non si trattò di un problema risolto in modo definitivo, nemmeno con l’Unità d’Italia. Infatti, il libero accesso alla sezione rimase strettamente regolamentato. Anche i Savoia, che presero il controllo della regione subito dopo l’Unità d’Italia, stabilirono delle regole molto rigide per l’accesso al Gabinetto. Nel periodo del Fascismo, ottenere l’autorizzazione per visitare le stanze riservate richiedeva una formalità scritta da parte del ministro dell’Educazione nazionale.

Solo nel 1967 furono autorizzati i maggiori di 18 anni per l’accesso al Gabinetto Segreto, e solo nel 2000 la sezione venne resa accessibile a tutti. Alla fine, il Gabinetto rimane una testimonianza della lotta per la libertà di espressione e di curiosità per la conoscenza della cultura antica.

Tra le meraviglie del Gabinetto Segreto del museo archeologico di Napoli, non sono solo i dipinti erotici pompeiani a suscitare curiosità e scandalo, ma anche i famosi tintinnabula. Questi oggetti erano veri e propri sonagli di bronzo attivati dal vento, composti da campane multiple legate a una struttura centrale. Nell’antica Roma, tali campane di solito rappresentavano organi genitali maschili in erezione o figure particolari come i gladiatori o i grotteschi nani, che mostravano questi falli per allontanare il malocchio e portare fortuna. Con il loro tintinnare, queste figure apotropaiche erano in grado di scacciare le influenze negative e di portare buona sorte.

I tintinnabula, spesso dotati di gambe animalesche per aumentarne l’efficacia, venivano appesi all’ingresso delle case o dei negozi insieme a una lampada. In alcuni casi, erano costituiti semplicemente da fallici alati, utilizzati anche come lucerne in terracotta, o figure zoomorfe strane e misteriose.

All’interno del Gabinetto Segreto del museo, ci sono anche alcune curiosità uniche, come un fallo con un topo gigante che insegue una tartaruga sul dorso, entrambi simboli di protezione. Oltre a questo, ci sono anche alcuni satiri danzanti e barbuti con membri smisurati e gladiatori che ferocemente combattono con i loro fallici in mostra.

Insomma, questi oggetti delicati e artefatti erotici non solo suscitano sensazioni di piacere e scandalizzano le opinioni pubbliche, ma ci mostrano anche l’ossessione antica con l’idea di protezione, fortuna e prosperità. Così, in un certo senso, questi tintinnabula rappresentano una parte importante della cultura antica che ancora oggi ci affascina.

Nella cultura arcaica, il pene maschile aveva una valenza molto rilevante. Si pensi alle processioni sacre come le falloforie in onore di Priapo o Dioniso, quando grossi membri di pietra venivano portati nei campi come auspicio di fertilità. Ma non solo. Dai phallus romani all’iconico “corniciello” portafortuna di oggi, il passo è breve.

Il corno, infatti, assume tutte le peculiarità di cui l’emblema virile era portatore nell’antichità. “Tuosto, vacante, stuorto e cu’ ’a ponta”, secondo la tradizione, deve essere l’odierno corniciello per potere allontanare il malocchio. Come amuleto, deve essere rigorosamente ricevuto in dono e mai acquistato, se realmente speriamo che le influenze negative possano essere neutralizzate.

Un vero corno napoletano deve essere rosso – lo stesso colore del sangue e del fuoco, simbolo di potenza e vita – e preferibilmente di corallo, di provenienza animale e dalle forze altamente significative. Tuttavia, per funzionare al meglio, questo oggetto deve seguire alcune precise istruzioni. In primo luogo, deve potersi rompere, perché una volta saturo di negatività, deve dimostrare la sua efficacia rompendosi.

Inoltre, per attivare l’oggetto, la persona che lo riceve deve aprire la mano sinistra e pungersi il palmo con la punta del corniciello. Se, invece, si ha in mente di tenere un corno appeso in casa, allo scopo di proteggerla da influssi negativi, è indispensabile strofinare la punta sull’uscio e solo dopo appenderlo all’ingresso.

In definitiva, l’uso di questi oggetti come amuleti è un’antica tradizione, che risale a tempi molto remoti. C’è ancora oggi un interesse per l’uso di simboli sessuali come corni e falli, che non solo sorprendono per la loro curiosità, ma ci mostrano anche come gli uomini siano sempre stati alla ricerca di qualcosa di potente, di un simbolo che fosse in grado di proteggere e di garantire prosperità.

Come abbiamo visto, l’antico phallus latino ha ancora un ruolo significativo nel mondo odierno, sia dal punto di vista apotropaico che linguistico. Infatti, la sua presenza è ancora molto diffusa nella parlata corrente, soprattutto quando si tratta di espressioni volgari, imprecazioni e scurrilità in generale.

Espressioni come “Cap’ ‘e c…”, “Pare ‘o frate d’ ‘o c…”, “’a faccia d’ ‘o c…”, “cazzimma” o anche il celeberrimo “uallera” sono esempi di quanto l’antico phallus sia ancora presente nel nostro uso quotidiano della lingua. Ma esiste un motivo atavico alla base di tutto ciò.

In effetti, se osserviamo alcuni tintinnabula del Gabinetto segreto, in particolare quello in cui il gladiatore sembra tagliare il proprio membro o un altro in cui un nano inginocchiato sembra defecare su di esso, non è da escludere che espressioni come “Nun ce scassa’ ‘o c…” o “M’he cag… ‘o c…” possano provenire proprio da lì.

Questa è solo una delle tante sorprese della lingua napoletana, che continua a racchiudere tracce dell’antica cultura e superstizione legate alla venerazione del fallo come simbolo di fertilità, potenza e fortuna. La presenza del phallus nella lingua parlata è un altro segnale della sua importanza nella società antica e di come sia ancora presente nell’immaginario e nella cultura popolare di oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA