La Napoli del Seicento. Chi erano i Lazzari e quando si diffuse questo termine?

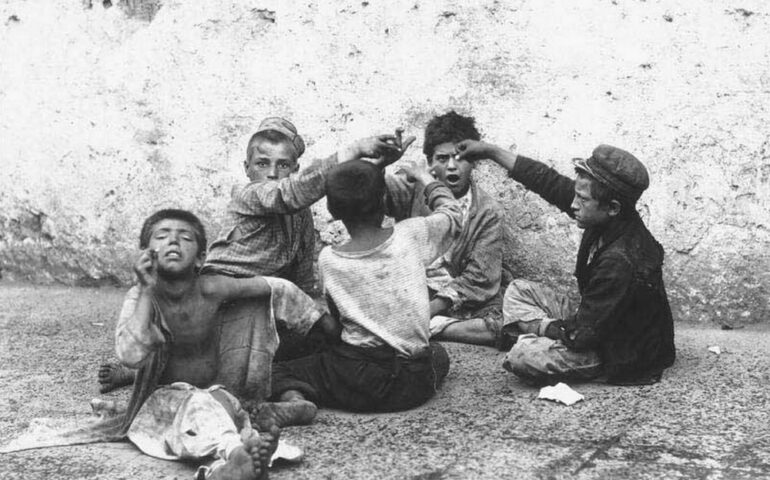

Chi erano i lazzari? Chi ha dato loro questo nome e che significa? Proviamo a rispondere a queste domande, ricordando come ancor oggi, quando si parla di ragazzini un po' più vivaci e della Napoli popolare spesso si senta usare il termine “Lazzari”. Un’eredità storica ancora viva nel tessuto culturale della città

Il termine lazzaro non è sempre esistito nella storia del Regno di Napoli. Entrato a pieno titolo nella storia del folklore napoletano, è solo dalla rivolta del 1647 che inizia a circolare.

Ma da dove deriva un simile termine? Ci viene in aiuto Benedetto Croce, che rimanda a due possibili ipotesi. La prima si rifà alla citazione dal “Diario” dello studioso Francesco Capecelatro, che secondo lui è la più plausibile, e cioè che sia un termine di origine spagnola: laceria. Esso serve per identificare una persona lebbrosa o povera, un termine utilizzato ad hoc dagli spagnoli per denigrare i popolani in rivolta del 1647. I popolani, non conoscendo il significato del termine, si sentivano però erroneamente lusingati, per cui presero a farsi chiamare così. L’altra ipotesi, meno plausibile, si rifà all’idea di Ferdinando Galliani che il termine sia tutto italiano e rimanderebbe a san Lazzaro, protettore dei lebbrosi. Questo perché l’abbigliamento tipo del popolano era molto vicino al lebbroso. Dunque essendo quest’ultimo legato a san Lazzaro, tutti i poveri sono indistintamente denominati lazzari.

A parte le origini del nome, questi napoletani poveri, sono anzitutto individuati nell’area del Lavinaio, poiché armati di archibugi e uncini che servono a disarcionare gli spagnoli dai loro rispettivi cavalli. Il loro vestiario è costituito da cappello alla marinara, sono a piedi nudi e indossano camicie. Durante il periodo caldo della rivolta, lo storico Franco Benigno nel suo testo “Specchi della rivoluzione” nota che l’abbigliamento dei lazzari assume un’importanza ideologica. Per esempio Masaniello non utilizza i berretti dello stesso colore e solo nel momento caldo della rivolta utilizza il berretto rosso, simbolo di guerra.

Ritornando a Croce, alla fine della rivoluzione il termine lazzaro perde la sua fama e smette di circolare. Solo dalla fine del Settecento ritorna a essere presente nei testi. Più comunemente un simile termine, avanti nel tempo, sarà sempre più associato a persone che si dedicano esclusivamente all’ozio, che non amano lavorare e che vivono di espedienti al limite dell’illegalità. Come si capisce, tra “lazzari”, “scugnizzi”, “guappi” e via discorrendo, nella storia anche linguistica di Napoli, non sono mai mancati nomi che indicassero la folta schiera dei meno abbienti che affollavano strade e vicoli alla ricerca di come sbarcare il lunario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA