Lo sapevate? Che cosa è la parlesia?

Tra le più grandi curiosità legate alla melodia e allo stesso tempo alla lingua napoletana vi è la cosiddetta “parlesia”. Di che cosa si tratta?

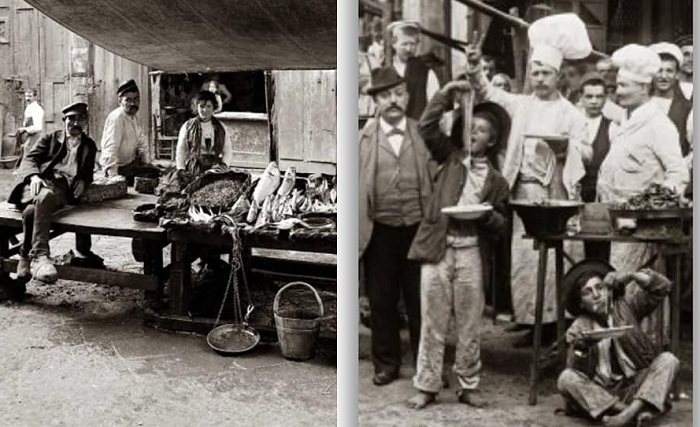

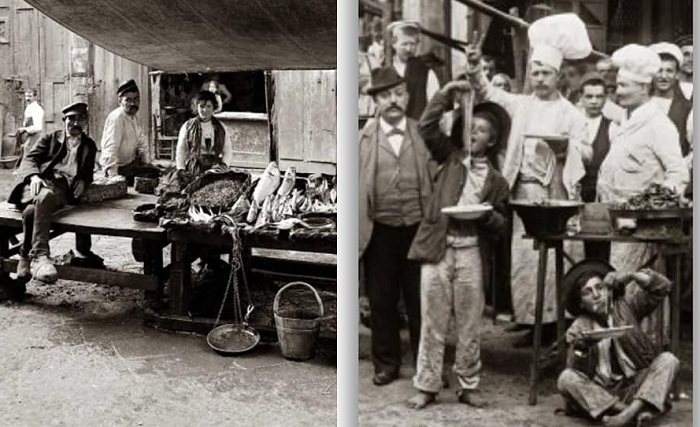

La parlesia è un linguaggio segreto dialettale, inizialmente utilizzato principalmente dai musicisti, ma nel corso degli anni ha contaminato il linguaggio comune. Originariamente, si è reso necessario tra i musicisti perché molti di loro, essendo di natura nomade, hanno dovuto inventare una sorta di “fratellanza” sotterranea, basata su un linguaggio segreto. Gli orchestranti, i musicisti di strada, i posteggiatori delle osterie erano spesso senza una dimora fissa e, per sostenersi a vicenda, hanno creato questo slang, un gergo con cui potevano parlare indisturbati, lontani da sguardi indiscreti, scambiandosi consigli e informazioni preziose, escludendo chiunque non facesse parte del loro circolo.

Così, all’interno dell’ambiente musicale, la parlesia ha iniziato a diffondersi, diventando una sorta di linguaggio segreto con il quale gli addetti ai lavori potevano comunicare tra loro in modo criptico. Le parole assumevano significati diversi da quelli del dialetto comune, creando una sorta di codice che solo gli iniziati potevano comprendere. Era un modo per proteggere le informazioni sensibili, come gli accordi musicali, le opportunità di lavoro o le strategie di sopravvivenza nell’ambiente musicale spesso incerto.

Ma la parlesia non si limitava solo al mondo musicale. Nel corso del tempo, ha iniziato a diffondersi anche tra la popolazione generale, influenzando il linguaggio parlato di intere comunità. Questo linguaggio in codice ha creato un senso di appartenenza e di identità condivisa, distinguendo coloro che erano parte del cerchio interno da chi non ne faceva parte.

Nonostante la sua natura segreta, la parlesia è diventata un elemento distintivo della cultura e della storia di una comunità. Rappresenta la creatività e l’ingegno di coloro che hanno sviluppato questo linguaggio per sopravvivere e prosperare in un ambiente spesso ostile. È un riflesso delle sfide e delle esperienze vissute dai musicisti e dagli artisti nomadi, che hanno trovato nel linguaggio criptico un modo per preservare la loro identità e la loro connessione con il mondo musicale.

Oggi, la parlesia è un patrimonio culturale prezioso, testimone di una storia di resilienza e di un’arte che ha saputo adattarsi alle circostanze. È un ricordo delle comunità musicali che si sono unite attraverso il linguaggio, attraverso il canto e la passione condivisa per la musica. Attraverso la parlesia, possiamo ancora sentire l’eco dei suoni e delle parole di coloro che hanno forgiato la nostra tradizione musicale e preservato l’eredità dei nostri antenati.

Un’invenzione che, in realtà, non era propriamente loro, essendo stata escogitata dai briganti e dai banditi del Meridione durante l’Ottocento, dopo l’Unità d’Italia. Furono loro a prendere alcune parole desuete dai dialetti e a modificarle per poter agire al meglio. Altre parole, invece, furono inventate da zero. Allo stesso modo, i musicisti procedettero, utilizzando un vocabolario di difficile comprensione, sebbene limitato concettualmente, incentrato principalmente sulla musica, il denaro e le donne.

I sostantivi nella parlesia erano ridotti all’osso; l’uso dei verbi era estremamente scarso, spesso limitato a “appunire” e “spunire”, parole intraducibili in italiano, ma che avevano rispettivamente un significato positivo e negativo. Una frase come “Spunisce ‘o jammone” significava “paga quell’uomo”, ovvero il gestore di un locale; “’o jammo ’e fierro filato” indicava il chitarrista, che se era “toche” significava che era davvero bravo, ma se prendeva una “fella”, ovvero una stecca, o se stava “chin’’e zucchere”, significava che stava attraversando una serata storta, quasi avesse mangiato una fetta di pastiera e questa gli fosse rimasta indigesta. Quando si trattava di donne, una “jamma”, spesso veniva usata l’espressione colorita “appunisce ’a ’ndindallè”, che sarebbe meglio non tradurre per ragioni di decenza.

Questa lingua segreta, la parlesia, era un modo per comunicare in modo criptico, proteggendo informazioni sensibili e creando un senso di appartenenza tra coloro che facevano parte di questo mondo. Era un modo per eludere gli occhi indiscreti e scambiarsi messaggi codificati, rafforzando il senso di fratellanza tra briganti, banditi e musicisti nomadi.

Nonostante la sua natura esclusiva e riservata, la parlesia ha influenzato il linguaggio comune nel corso del tempo. Parole e frasi del gergo segreto si sono fusi con il dialetto e il linguaggio popolare, arricchendo la comunicazione quotidiana. È diventata una testimonianza delle sfide e delle esperienze di coloro che hanno vissuto nel Sud Italia, riflettendo la creatività e l’ingegno delle persone che hanno dovuto adattarsi alle circostanze difficili.

Oggi, la parlesia rappresenta un patrimonio culturale unico, una testimonianza di una storia ricca di avventure e di una cultura che ha saputo trovare modi creativi per sopravvivere e preservare la propria identità. Attraverso le parole e le espressioni di questa lingua segreta, possiamo ancora sentire l’eco di un tempo passato, una dimensione nascosta che si è intrecciata con la storia del Sud Italia, mantenendo viva l’eredità di coloro che l’hanno creata.

Ancora oggi, la tradizione della parlesia è viva tra alcuni musicisti più anziani. Tuttavia, è stata quasi completamente persa negli ambienti malavitosi, sostituita da un napoletano feroce, diretto e volgare. Il momento di massimo splendore per la parlesia fu tra gli anni Sessanta e Settanta, quando questa forma di linguaggio divenne molto meno segreta rispetto alla metà dell’Ottocento. Pensiamo a canzoni come “Tarumbò” di Pino Daniele, brani di Enzo Avitabile o al celebre film “No grazie, il caffè mi rende nervoso” con Massimo Troisi e Lello Arena. Attraverso queste opere, possiamo comprendere che questo linguaggio era praticamente utilizzato dall’ambiente degli artisti di strada e iniziava persino ad essere considerato “colto”.

In quel periodo, la parlesia si aprì al pubblico, diventando parte integrante dell’espressione artistica napoletana. I musicisti la adottarono come forma di comunicazione nelle loro canzoni, rendendo le parole criptiche e suggestive, creando un fascino unico. La parlesia trasmetteva un senso di appartenenza a una cultura e a una storia condivisa, attingendo alle tradizioni popolari e alla creatività dei musicisti.

Attraverso le canzoni e le opere che utilizzavano la parlesia, l’ambiente della “posteggia” si apriva a un pubblico più vasto, diventando una forma di espressione artistica riconosciuta e apprezzata. Questa lingua segreta non era più relegata agli angoli più oscuri della società, ma si apriva all’ascolto di tutti, contribuendo a preservare la ricchezza del dialetto e della cultura napoletana.

Nonostante il declino successivo della parlesia, il suo impatto e la sua eredità persistono ancora oggi. Rimane un simbolo di una Napoli autentica, che ha trovato nella sua lingua e nella sua musica un modo unico per esprimere la sua identità. La parlesia ci ricorda che il linguaggio non è solo un mezzo di comunicazione, ma un riflesso della storia, delle tradizioni e dell’anima di un popolo.

Attraverso le opere dei grandi artisti napoletani, come Pino Daniele, Enzo Avitabile e le pellicole cinematografiche che ne fanno uso, possiamo immergerci in un linguaggio che unisce passato e presente, connettendo le generazioni e celebrando l’unicità e la bellezza della cultura napoletana. La parlesia è un filo che lega il passato con il presente, e che continuerà a vibrare nel futuro, portando con sé l’autenticità e la passione di un popolo e della sua lingua.

Ci sono numerosi termini irresistibili che sono entrati nelle orecchie e nella memoria di coloro che hanno saputo coglierli e apprezzarli. Il “tale e quale” era lo specchio, mentre la “cummara” indicava la chitarra. Se siete curiosi, ecco alcune delle parole e delle espressioni più simpatiche di questa ennesima tradizione napoletana che, come molte altre, il tempo ha offuscato.

- ‘e bbane: i soldi

- ‘o jammone, ‘a jammona: il padrone, la padrona, l’uomo, la donna

- facimm’ addo’ va: finiamola

- bacone: una persona cattiva

- ‘a clitennestra: la chitarra elettrica

- ‘o pizzicanterra: il pollo

- amedeo: un termine per riferirsi a una persona omosessuale

- giustine: le forze dell’ordine

- ‘a chiarenzia: il vino

- arcì: il sesso

- ‘o pistolfe: il prete

- ‘a pila: la paga

Queste parole e espressioni hanno un fascino tutto loro, sono uniche e portano con sé l’anima della cultura napoletana. Rappresentano una forma di linguaggio colorato, ricco di sfumature e di vivacità, che ha il potere di evocare immagini e sensazioni specifiche. Sono un tesoro di espressioni che arricchiscono la comunicazione e che raccontano una storia di popolo.

Attraverso questi termini, possiamo immergerci nella Napoli autentica, riconoscendo il suo spirito vibrante e il suo modo unico di esprimersi. Le parole e le espressioni sono come piccoli frammenti di una cultura ricca e diversificata, che si è sviluppata nel corso dei secoli. Rappresentano un legame con il passato, con le tradizioni e con le radici profonde di una comunità.

Nonostante il tempo abbia offuscato alcune di queste parole e espressioni, sono ancora presenti nel linguaggio quotidiano di molti napoletani. Ci ricordano l’importanza di preservare e valorizzare la ricchezza della lingua e della cultura locale. Sono una testimonianza vivente dell’identità unica di Napoli e ci invitano a immergerci nel suo patrimonio linguistico, per scoprire l’energia e la vitalità di una città che continua a trasmettere il suo spirito unico attraverso le parole

© RIPRODUZIONE RISERVATA