Lo sapevate? Quando sono nati i mamuthones?

Sono uno dei simboli della Sardegna; la maschera simbolo del Carnevale mamoiadino e isolano in genere rappresenta qualcosa di atavico e di misterioso, legato a riti e retaggi pagani ancestrali. Quando sono nati i mamuthones, costume iconico e rappresentazione della tradizione agropastorale della Sardegna?

canale WhatsApp

Sono uno dei simboli della Sardegna; la maschera simbolo del Carnevale mamoiadino e isolano in genere rappresenta qualcosa di atavico e di misterioso, legato a riti e retaggi pagani ancestrali.

Ma quando sono nati i mamuthones, costume iconico e rappresentazione della tradizione agropastorale della Sardegna?

La storia dei Mamuthones è più una leggenda. Questo costume fatto di pelli, campanacci e maschere nere, è parte integrante della cultura e delle tradizioni della Sardegna.

I Mamuthones sono, assieme agli Issohadores, maschere tipiche del carnevale di Mamoiada in Sardegna. Le due figure si distinguono per i vestiti e per il modo di muoversi all’interno dell’ormai mitica processione danzata e cadenzata: i Mamuthones procedono affaticati e in silenzio, mentre gli Issohadores vestono in modo colorato e danno movimento alla processione.

La maschera facciale del mamuthone (visera) è nera e di legno. Viene assicurata al viso mediante cinghiette in cuoio e contornata da un fazzoletto di foggia femminile. Il corpo del mamuthone viene coperto da pelli di pecora nera (mastruca), mentre sulla schiena è sistemata una serie di campanacci (carriga).

Portano kg di campanacci in spalla e li suonano tutti allo stesso tempo e allo stesso modo saltando prima verso destra e poi verso sinistra. La processione inizia con due file parallele di Mamuthones che scuotono i campanacci mediante un colpo di spalla con ritmi lenti.

I Mamuthones si muovono a piccoli passi cadenzati, quasi dei saltelli, compiendo un movimento obbligato poiché sono appesantiti dalle attrezzature, dalle pelli di lana grezza e dalla visera e nel procedere devono allo stesso tempo scuotere tutti i campanacci. Nell’avanzare danno tutti insieme dei colpi di spalla ruotando il corpo una volta verso destra e un’altra verso sinistra; questo movimento in due tempi è eseguito in sincronia e produce un unico, fortissimo frastuono dei campanacci; ogni tanto il capo issohadore con un gesto fa eseguire simultaneamente tre rapidi salti su se stessi.

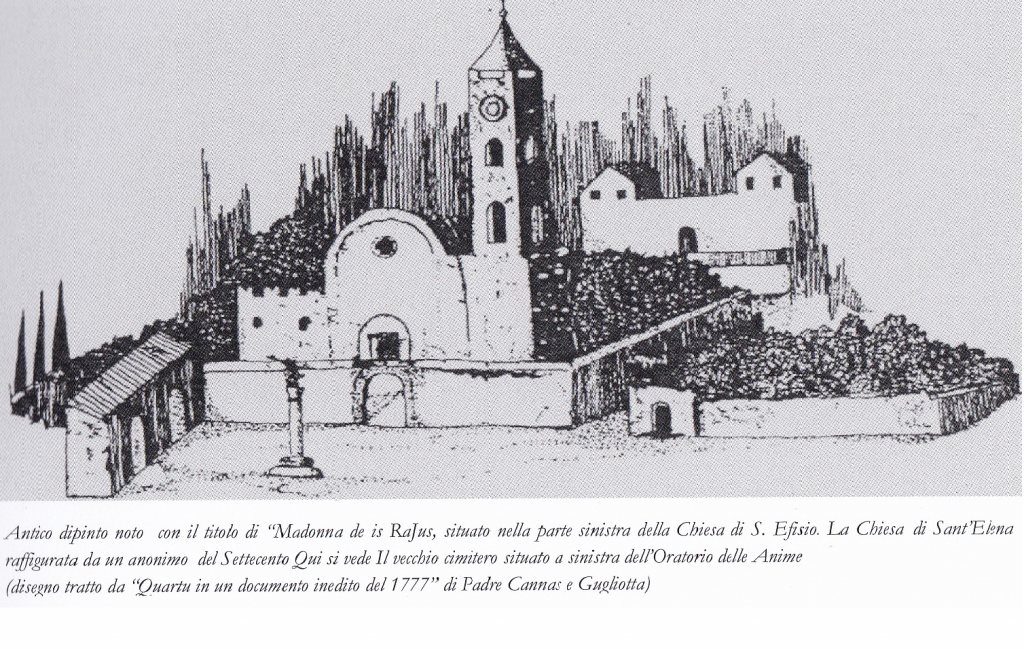

Quali sono le origini di questa maschera? Le testimonianze sono tuttora incerte. I Mamuthones sfilavano già nel XIX secolo. Secondo alcuni studiosi, l’origine dei Mamuthones risalirebbe fino all’epoca nuragica: erano un rito di venerazione degli animali, di protezione dagli spiriti del mare o di buon auspicio per il raccolto.

Una delle teorie avanzate vedrebbe i Mamuthones come la celebrazione della vittoria dei pastori sardi sugli invasori saraceni fatti prigionieri e condotti in corteo per le strade. Ci sono ancora altre teorie sull’origine dei Mamuthones: un rito totemico di assoggettamento del bue, una processione dell’epoca nuragica in onore di una qualche divinità pastorale come gesto di venerazione per gli animali, per proteggersi dagli spiriti del male o per propiziare il raccolto. Altri parlano di riti dionisiaci, altri negano questo collegamento, e parlano di riti che segnano il passaggio delle stagioni.

Gli Issohadores sono la loro controparte: maschera bianca come la camicia e pantaloni, corpetto, curittu, rosso, sa berritta in testa, una bandoliera di campanellini in bronzo (sonajolos), lo scialletto, le ghette in orbace (cartzas) scarponi in pelle e la fune (soha).

Una fila di 12 Mamuthones con 8 Issohadores ai lati si muove per le strade. I Mamuthones camminano con passo strascicato e fanno suonare i campanacci. Gli Issohadores lanciano la fune e “catturano” le giovani donne della folla, in segno di fertilità e di buon auspicio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA