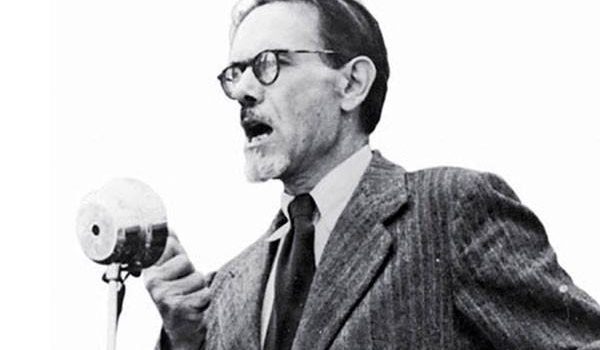

Accadde oggi. 4 dicembre 1890: nasce ad Armungia Emilio Lussu, partigiano e antifascista

Eletto deputato nel 1921 e nel 1924, dopo il delitto Matteotti fu tra i più fermi accusatori di Mussolini, tanto che il 31 ottobre del 1926 gli squadristi assaltarono in forze la sua casa di Cagliari.

canale WhatsApp

Oggi è l’anniversario della nascita di Emilio Lussu.

Emilio Lussu nacque ad Armungia (Cagliari) il 4 dicembre 1890 e morì a Roma il 5 marzo 1975, laureato in Legge e grande scrittore, fu tra i fondatori di “Giustizia e libertà“. Dopo aver partecipato, valorosamente, alla prima Guerra mondiale come ufficiale di complemento, tornato in Sardegna Lussu è animatore del movimento che nel 1919, a Cagliari, portò alla nascita del Partito Sardo d’Azione. Eletto deputato nel 1921 e nel 1924, dopo il delitto Matteotti fu tra i più fermi accusatori di Mussolini, tanto che il 31 ottobre del 1926 gli squadristi assaltarono in forze la sua casa di Cagliari.

Lussu si barricò e si difese, respingendo l’assalto a colpi di pistola. Un fascista fu ucciso e Lussu, arrestato, restò in carcere per tredici mesi. Assolto in istruttoria per legittima difesa, per volere di Mussolini fu confinato per 5 anni a Lipari. Ma Lussu, il 27 luglio 1929, riuscì ad evadere dal confino con Carlo Rosselli e Fausto Nitti e a rifugiarsi a Parigi. Qui, con altri rifugiati politici italiani, dà vita a “Giustizia e Libertà”. Dopo un periodo in Svizzera (per curare i postumi delle numerose ferite di guerra e dei disagi del carcere e del confino), Lussu nel 1937 sostituisce Rosselli (assassinato dai fascisti) alla guida di GL. È alla testa di “Giustizia e Libertà” anche quando i tedeschi invadono la Francia. Nell’agosto del 1943 riesce a rientrare in Italia e nel mese di settembre è a Firenze, alla prima riunione nazionale del Partito d’Azione.

Dopo l’armistizio è uno dei capi della Resistenza romana e, finita la guerra, entra a far parte, nel 1945, del governo Parri e del successivo primo governo De Gasperi. Nel 1946 è deputato all’Assemblea Costituente. Con lo scioglimento del Partito d’Azione aderisce, nel 1947, al PSI per essere poi, nel 1964, tra i fondatori del Partito Socialista di Unità Proletaria. Deputato, senatore, dirigente nazionale dell’ANPI, di Emilio Lussu, oltre che dell’impegno politico è bene accennare a quello di scrittore, ricordando almeno il suo Teoria dell’insurrezione, edito in Francia nel 1936, il saggio Marcia su Roma e dintorni e quello che è unanimemente considerato un capolavoro letterario, ma che di fatto rimane il suo manifesto politico: Un anno sull’altipiano. Questo libro sulla Prima guerra mondiale è stato ristampato nel 2008 da l’Unità, con un’introduzione che Mario Rigoni Stern aveva scritto nel 2000. Ad Emilio Lussu sono intitolati, oltre che un Centro Studi, scuole, strade, biblioteche e circoli culturali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanremo 2026: l’eleganza poetica di Antonio Marras veste il debutto di Michele Bravi

Lo stilista algherese firma un debutto magnetico per l'artista: un gioco di geometrie e tessuti preziosi che celebra l'artigianalità sarda sul palco dell'Ariston.

canale WhatsApp

Il debutto di Sanremo 2026 si tinge delle atmosfere oniriche e ricercate di Antonio Marras. Per la serata inaugurale del Festival, lo stilista e artista sardo ha firmato il look di Michele Bravi, confermando un sodalizio artistico che fonde perfettamente la sensibilità musicale dell’interprete con l’estetica narrativa della maison.

Il protagonista dell’outfit è un total look custom realizzato in lana nera con motivo windowpane (a grandi quadri), una scelta che dona struttura e modernità alla silhouette senza rinunciare alla classicità sartoriale. A contrasto, Marras ha scelto di abbinare una camicia in moiré a righe bianche: un tessuto storico e cangiante, noto per le sue venature “a onde”, che aggiunge una dimensione tattile e luminosa sotto le luci dei riflettori sanremesi.

Ancora una volta, Antonio Marras dimostra la sua capacità di trasformare l’abito in un racconto, portando sul palco più importante d’Italia un’eleganza che non è mai solo estetica, ma profonda ricerca materica. (Styled by Susanna Ausoni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA