Lo sapevate? il grande Alberto Sordi nacque a Trastevere in un palazzo che ora non esiste più

Alberto Sordi, le radici di un mito a Trastevere. Lo sapevate? L’icona del cinema italiano, il grande Alberto Sordi, nacque in un luogo che oggi non esiste più, un palazzo nel cuore pulsante di Trastevere, il rione che ha plasmato

Alberto Sordi, le radici di un mito a Trastevere.

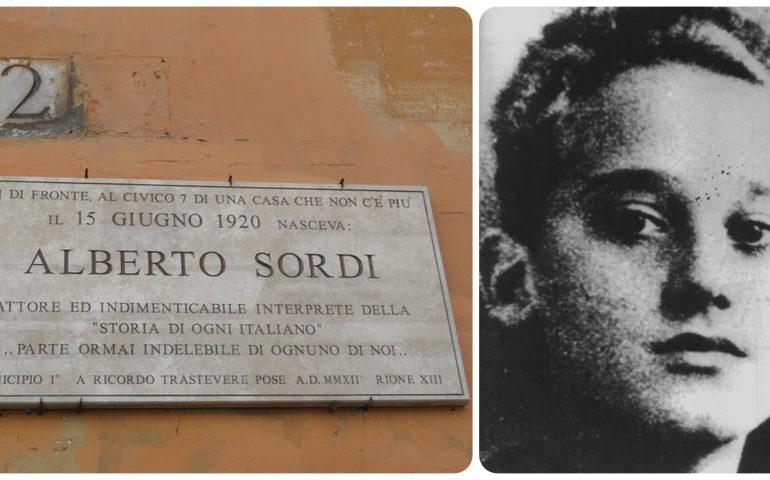

Lo sapevate? L’icona del cinema italiano, il grande Alberto Sordi, nacque in un luogo che oggi non esiste più, un palazzo nel cuore pulsante di Trastevere, il rione che ha plasmato il suo carattere e la sua romanità. Un pezzo di storia che sembra scomparso, ma che continua a vivere nel ricordo e nella memoria collettiva.

Alberto Sordi venne al mondo il 15 giugno 1920 in via San Cosimato 7, l’ultimo figlio di una famiglia radicata nella cultura e nell’arte. Suo padre, Pietro Sordi, era un rispettato professore di musica e strumentista, celebre per essere il titolare della tuba contrabbassa dell’orchestra del prestigioso Teatro dell’Opera di Roma. Sua madre, Maria Righetti, era una stimata insegnante elementare, figura solida e rassicurante in una casa animata da talenti. La famiglia era composta anche da altri tre fratelli: Savina, Giuseppe e Aurelia. Un’ombra di tristezza gravava su di loro per la perdita di un altro figlio, anch’egli di nome Alberto, che era morto il 24 maggio 1916 dopo appena pochi giorni di vita.

Il palazzo di via San Cosimato 7, dove l’attore mosse i primi passi, fu demolito in seguito per fare spazio a nuove costruzioni. Ma se l’edificio non c’è più, la memoria di quel suo “passaggio” è rimasta indelebile, tanto che una targa commemorativa è stata apposta per ricordare il luogo in cui nacque uno dei più grandi geni comici del nostro tempo. Quel quartiere, con le sue strade, i suoi vicoli e i suoi personaggi, fu la sua prima scuola di recitazione. Trastevere, con la sua autenticità e il suo spirito verace, forgiò il carattere dell’uomo e dell’artista, rendendolo l’interprete perfetto delle contraddizioni e delle virtù del popolo italiano.

Sordi ha incarnato una Roma e un’Italia che forse non esistono più, ma i suoi personaggi, dal ‘Marchese del Grillo’ al ‘Dottor Tersilli’, continuano a farci sorridere e a riflettere. La sua eredità artistica è un ponte tra passato e presente, un’opera che ci ricorda le nostre radici e, al contempo, ci spinge a guardare con ironia alle nostre piccole manie. E pensare che tutto ebbe inizio in un palazzo di Trastevere, che oggi non c’è più, ma che vive per sempre nel cuore dei romani e di tutti gli ammiratori di un attore che ha fatto la storia del cinema.

Il palazzo fu abbattuto nel 1928 per fare spazio a un edificio della Caritas. La famiglia si trasferì allora in un appartamento poco lontano, in via Giacomo Venezian e poi al di là del Tevere, davanti a Ponte Sisto, tra via dei Pettinari e via delle Zoccolette.

L’appartamento di Trastevere fu ottenuto dal padre grazie al lavoro nella banda municipale. La mamma aveva lasciato il lavoro quando le era nata la prima figlia. Nel libro “A Roma con Alberto Sordi”, scritto da Nicola Manuppelli, editore Giulio Perrone, il primo appartamento dei Sordi nel quartiere Trastevere viene così descritto: “Una cinta di mura, all’epoca, racchiudeva nell’appartamento di via San Cosimato 7 una ventina di famiglie di dipendenti pubblici. Poco distante c’era un vecchio cinema che poi i fascisti destinarono a garage della milizia motociclista. All’angolo con via Manara c’era Pasquino, un piccolo caffè che apparteneva al poeta romanesco Romolo Lombardi (ai tempi noto come er poeta de Trestevere) e dove Alberto andava a mangiare i maritozzi con la panna e lo squaglio di cioccolata”. Così descriveva Trastevere Alberto Sordi: “Il quartiere aveva la tipica atmosfera di paese, con i palazzi alveare, le case di ringhiera, la gente umile. Un’isola felice, piena di calore, considerata dagli abitanti completamente al di fuori del resto della città”.

Alberto Sordi

Trascorse parte dell’infanzia nella cittadina di Valmontone e frequentò la scuola elementare “Armando Diaz”, dove iniziò a improvvisare piccole recite con un teatrino di marionette. Cantò inoltre come soprano nel coro di voci bianche della Cappella Sistina diretto da don Lorenzo Perosi, fino alla precoce trasformazione della voce in basso, divenuta poi una delle sue caratteristiche distintive. Studiò canto lirico e si esibì sulla scena operistica per un certo periodo della giovinezza.

Nel 1936 incise un disco di fiabe per bambini per la casa discografica Fonit e con il ricavato partì per Milano, dove si iscrisse al corso di recitazione all’Accademia dei filodrammatici. Per trasferirsi al nord abbandonò gli studi all’Istituto di Avviamento Commerciale “Giulio Romano” di Trastevere (conseguì comunque come privatista il diploma di ragioniere alcuni anni più tardi per fare contenta la madre). L’esperienza ebbe un esito fallimentare e si concluse con l’espulsione del giovane Sordi a causa della sua percepibile inflessione dialettale romanesca.

Rientrato nella capitale, nel 1937 trovò lavoro come comparsa a Cinecittà, apparendo nel film kolossal Scipione l’Africano in un ruolo da generico soldato romano. Nello stesso anno vinse un concorso indetto dalla Metro-Goldwyn-Mayer per doppiare la voce di Oliver Hardy (inizialmente presentandosi con lo pseudonimo Albert Odisor), insieme a Mauro Zambuto, che prestava la voce a Stan Laurel. Come Sordi stesso ebbe a raccontare nel programma televisivo Laurel & Hardy – Due teste senza cervello, si presentò alle audizioni privo di esperienza specifica di doppiaggio e con poche aspettative di successo, considerata la concorrenza di professionisti affermati del settore; fu il direttore della MGM a ritenere il suo registro basso e il timbro di voce «caldo e pastoso» un connubio ideale per la notevole mole del personaggio (nonostante la voce di Hardy fosse in realtà nel registro tenorile); fu dunque scritturato senza indugi, debuttando nel ridoppiaggio della comica Sotto zero nel 1939, seguita dal lungometraggio I diavoli volanti nello stesso anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA