Lo sapevate? Nel 2014 il Comune di Roma aveva proposto di eliminare completamente i sampietrini

Lo sapevate? Nel 2014 il Comune di Roma aveva proposto di eliminare completamente i sampietrini. Talvolta saranno anche scomodi e pericolosi per chi viaggia in motorino e per chi cammina a piedi (soprattutto con i tacchi alti). Ma i sampietrini

Lo sapevate? Nel 2014 il Comune di Roma aveva proposto di eliminare completamente i sampietrini.

Talvolta saranno anche scomodi e pericolosi per chi viaggia in motorino e per chi cammina a piedi (soprattutto con i tacchi alti). Ma i sampietrini romani sono ormai uno dei simboli della Capitale. Tanto da essere amati, soprattutto dai turisti, che trovano questi pezzi di selce molto cool. Ecco perché la proposta del Campidoglio di sostituirli completamente (alcune strade a scorrimento veloce sono comunque state asfaltate) con il più anonimo bitume nel 2014 fu in parte bocciata.

Come riporta l’associazione culturale Sampietrino, il sampietrino, (detto anche “Selcio”) è il piccolo blocco di selce estratto dalle cave poste ai piedi dei Colli Albani (ma anche dalle zone vulcaniche del viterbese). Per estensione si usa la stessa definizione anche per blocchetti simili di altro materiale, per esempio porfido.

Col termine “sampietrini” si intende il lastricato tipico nel centro storico di Roma. Esso è costituito da piastrelle, cubetti tagliati in forma di piramide tronca, disposti gli uni a fianco agli altri, utilizzati in passato per la pavimentazione delle strade italiane, ma soprattutto romane.

I primi “selciati” appaiono nella tradizione romana in età abbastanza moderna: inventati nel Cinquecento per far scivolare meglio le carrozze, poiché in grado di essere levigato dall’attrito dei carri, hanno preso il nome di “sanpietrini” o “sampietrini” perché i primi furono messi appunto in piazza San Pietro.

Tecnicamente è un blocchetto di leucitite (una roccia eruttiva tipica delle zone vulcaniche laziali) utilizzato per la realizzazione del lastricato stradale di uso comune nel centro storico di Roma per pavimentare strade o piazze. Ne esistono di diversi tipi e dimensioni: i più grandi misurano 12×12 ×18 cm; quelli più comuni misurano 12×12×6 cm; mentre i più piccoli, 6×6 cm, sono molto rari ma si trovano in alcuni dei luoghi storici di Roma, come in piazza Navona.

Furono ideati nel Cinquecento, per facilitare il passaggio delle carrozze, e dopo oltre 500 anni i sampietrini rappresentano ormai un tratto distintivo di Roma. È stato usato per la prima volta sotto il pontificato di Papa Sisto V e da allora fu largamente utilizzato, per lastricare tutte le strade principali di Roma poiché la sua struttura, meglio degli altri lastricati esistenti, facilitava il passaggio dei carri.

Monsignor Ludovico Sergardi, prefetto ed economo della Fabbrica di San Pietro, dopo aver valutato le pessime condizioni in cui versava piazza San Pietro (poco tempo prima, la carrozza che trasportava il papa si era quasi ribaltata) decise di lastricare la piazza con i caratteristici blocchetti di leucitite.

La denominazione dell’attuale sampietrino nasce nel 1725.

La caratteristica di questo tipo di pavimentazione è di non essere cementata, ma solo posata e poi battuta su un letto di sabbia e/o pozzolana: questo le conferisce elasticità e capacità di coesione e adattamento al fondo stradale. Ha anche il pregio di lasciar respirare il terreno grazie agli spazi tra una piastrella e l’altra; inoltre si può adattare molto facilmente all’irregolarità del terreno ed è molto resistente.

I suoi lati negativi sono che non garantisce un terreno uniforme e, se bagnato, può diventare piuttosto scivoloso, rendendolo inadatto a velocità sostenute. Altro aspetto negativo è il fatto di presentare una superficie poco regolare, quindi poco confortevole e anche rumorosa durante il transito dei mezzi di trasporto.

Non tutti i cittadini li amano, e c’è chi vorrebbe sostituirli con l’asfalto, tanto che nel 2014 il Campidoglio aveva progettato di sostituire la storica pavimentazione della capitale con un manto stradale dalla manutenzione meno costosa e più sicuro per auto, motorini e bus. Un’idea che però non piacque a molti cittadini (e non solo). In passato, qualcuno avrebbe anche proposto di venderli ai turisti: pare infatti che i sampietrini siano molto amati, soprattutto dai cinesi.

Il sampietrino è utilizzato prevalentemente nell’Italia centrale, mentre nell’Italia settentrionale esiste la variante in porfido denominata bolognino perché utilizzato anticamente per la pavimentazione delle strade di Bologna.

Lo sapevate? Il quartiere ebraico di Roma è uno dei più antichi al Mondo

Lo sapevate? Il quartiere ebraico di Roma è uno dei più antichi al Mondo.

Il ghetto di Roma, conosciuto anche come il quartiere ebraico, è uno dei più antichi al mondo ed è nato circa 40 anni dopo quello di Venezia, che storicamente fu il primo. Si trova nel pittoresco rione Sant’Angelo, dove sorge anche l’isola Tiberina.

Il termine deriva dal nome della contrada veneziana, gheto, dove esisteva una fonderia (appunto gheto in veneziano), dove gli ebrei di quella città furono costretti a risiedere. Un’altra possibile etimologia fa risalire l’origine di questa parola all’ebraico ghet, che significa separazione.

La zona che i romani oggi indicano come “ghetto” è delimitata da Via Arenula, Via dei Falegnami, Via de’ Funari, Via della Tribuna di Campitelli, Via del Portico d’Ottavia e Lungotevere de’ Cenci. Il ghetto storico era, invece, molto più ristretto e situato, pressappoco, tra le attuali via del Portico d’Ottavia, piazza delle Cinque Scole ed il Tevere.

Il 12 luglio del 1555 il papa Paolo IV revocò tutti i diritti concessi agli ebrei romani ed ordinò l’istituzione del ghetto, chiamato “serraglio degli ebrei”, facendolo sorgere nel rione Sant’Angelo. La comunità ebraica nell’antichità classica viveva nella zona dell’Aventino e in Trastevere.

Oltre all’obbligo di risiedere all’interno del ghetto, gli ebrei, dovevano portare un distintivo che li rendesse sempre riconoscibili: un berretto gli uomini, un altro segno di riconoscimento le donne, entrambi di colore celeste. Inoltre, veniva loro proibito di esercitare qualunque commercio ad eccezione di quello degli stracci e dei vestiti usati.

Le vicende degli ebrei a Roma andarono avanti, tra alti e bassi, e nel 1870 il ghetto fu abolito.

Dopo il 20 settembre 1870, gli ebrei romani hanno stabilito la loro residenza anche in altre zone della città, pur mantenendo un attaccamento particolare per la vecchia area del ghetto.

Nel 1888, con l’attuazione del nuovo piano regolatore della capitale, buona parte delle antiche stradine e dei vecchi edifici dell’ex ghetto, malsani e privi di servizi igienici, furono demoliti. Nel 1889 venne indetto un concorso per la costruzione della nuova sinagoga. I lavori, iniziati nel 1901, terminarono nel 1904 ed il 29 luglio il Tempio Maggiore di Roma fu inaugurato.

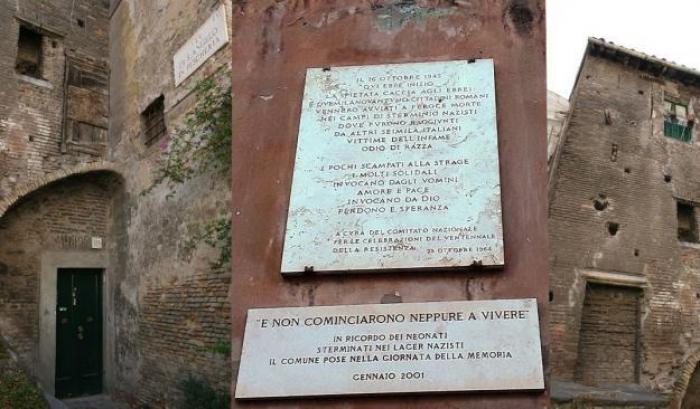

Il 16 ottobre 1943, i nazisti effettuarono una retata nell’ex ghetto. Furono catturati oltre mille ebrei (un censimento fu fatto anni prima dal Governo Mussolini). Reparti delle SS sequestrarono numerose persone, soprattutto in via del Portico d’Ottavia. Da uno dei due palazzi rinascimentali della via, al numero civico 13, chiamato “il portonaccio”, furono prelevate a forza molte persone.

I prigionieri furono rinchiusi nel Collegio Militare di Palazzo Salviati in via della Lungara. Trasferiti alla stazione ferroviaria Tiburtina, furono caricati su un convoglio composto da 18 carri bestiame. Il convoglio, partito il 18 ottobre, giunse al campo di concentramento di Auschwitz il 22. Dei 1023 deportati, soltanto 16 riuscirono a sopravvivere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA