Lo sapevate? Gli ebrei romani erano costretti a portare qualcosa di colore celeste che li distinguesse dagli altri abitanti

Il ghetto di Roma, conosciuto anche come il quartiere ebraico, è uno dei più antichi al mondo ed è nato circa 40 anni dopo quello di Venezia, che storicamente fu il primo. Si trova nel pittoresco rione Sant’Angelo, dove sorge anche l’isola

Il ghetto di Roma, conosciuto anche come il quartiere ebraico, è uno dei più antichi al mondo ed è nato circa 40 anni dopo quello di Venezia, che storicamente fu il primo. Si trova nel pittoresco rione Sant’Angelo, dove sorge anche l’isola Tiberina.

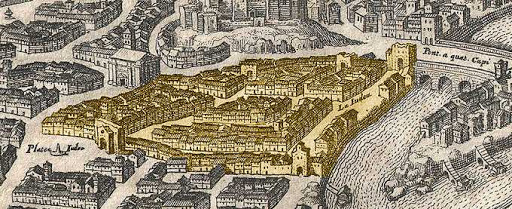

La zona che i romani oggi indicano come “ghetto” è delimitata da Via Arenula, Via dei Falegnami, Via de’ Funari, Via della Tribuna di Campitelli, Via del Portico d’Ottavia e Lungotevere de’ Cenci. Il ghetto storico era, invece, molto più ristretto e situato, pressappoco, tra le attuali via del Portico d’Ottavia, piazza delle Cinque Scole ed il Tevere.

Già nel 1215 Innocenzo III impose agli ebrei il pileus cornutus, un cappello riconoscibile a vista e il quarto Concilio ecumenico lateranense sancì l’obbligo di portare sugli abiti un contrassegno, giallo per gli uomini, blu per le donne.

Nel 1466 durante il Carnevale viene decisa l’imposizione per gli ebrei di correre nudi per il divertimento della plebe, portando sulle spalle i romani di religione cristiana.

Il 12 luglio del 1555 il papa Paolo IV revocò tutti i diritti concessi agli ebrei romani ed ordinò l’istituzione del ghetto, chiamato “serraglio degli ebrei”, facendolo sorgere nel rione Sant’Angelo. La comunità ebraica nell’antichità classica viveva nella zona dell’Aventino e in Trastevere.

Oltre all’obbligo di risiedere all’interno del ghetto, gli ebrei, dovevano portare un distintivo (lo sciamanno) che li rendesse sempre riconoscibili: un berretto gli uomini, un altro segno di riconoscimento le donne, entrambi di colore glauco (glauci coloris) celeste. Inoltre, veniva loro proibito di esercitare qualunque commercio ad eccezione di quello degli stracci e dei vestiti usati.

Da tale eccezione ebbe successivamente origine, in Roma, una tradizionale presenza degli ebrei nel campo del commercio dell’abbigliamento e di alcuni dei suoi accessori. Nella stessa bolla era loro proibito di possedere beni immobili. Ciò contribuì, a partire dagli ebrei dell’epoca, a rivolgersi verso i beni mobili per eccellenza: l’oro e il denaro. Da ciò ebbe origine quella liquidità che fu utilizzata dagli stessi papi per ottenere prestiti.

Inizialmente erano previste nel ghetto due porte che venivano chiuse al tramonto e riaperte all’alba. Il numero degli accessi, aumentando l’estensione e la popolazione, fu successivamente ampliato a tre, a cinque e poi ad otto.

La proibizione al possesso dei beni immobili da parte degli occupanti diminuì la cura per la loro conservazione. Per questo motivo le case del ghetto erano particolarmente degradate. Ciò giustificò il neo insediato governo italiano, in occasione della costruzione dei muraglioni lungo il Tevere, ad autorizzarne la distruzione. Il ghetto, prima della sua distruzione, costituiva un unicum rispetto al resto della città. Le case erano alte a causa della forte densità abitativa. Porte di comunicazione tra abitazioni limitrofe e ponti di collegamento tra un isolato e l’altro facilitavano la fuga in occasione delle prevaricazioni dei gentili (come, ad esempio, quelle che avvenivano per la caccia agli ebrei in occasione dell’allestimento del carnevale romano). Poiché il ghetto era a ridosso del Tevere, a causa del fango del fiume, le facciate degli edifici assumevano una colorazione a strati che corrispondeva alla cronologia delle ultime piene.

Sono anni di miseria assoluta, soprattutto nella zona bassa e vicino al fiume, dove abitano i più poveri. Ciò nonostante, la comunità ebraica si organizza internamente con strutture di natura sanitaria.

Il termine ghetto deriva dal nome della contrada veneziana, gheto, dove esisteva una fonderia (appunto gheto in veneziano), dove gli ebrei di quella città furono costretti a risiedere. Un’altra possibile etimologia fa risalire l’origine di questa parola all’ebraico ghet, che significa separazione.

Le vicende degli ebrei a Roma andarono avanti, tra alti e bassi, e nel 1870 il ghetto fu abolito.

Dopo il 20 settembre 1870, gli ebrei romani hanno stabilito la loro residenza anche in altre zone della città, pur mantenendo un attaccamento particolare per la vecchia area del ghetto.

Nel 1888, con l’attuazione del nuovo piano regolatore della capitale, buona parte delle antiche stradine e dei vecchi edifici dell’ex ghetto, malsani e privi di servizi igienici, furono demoliti. Nel 1889 venne indetto un concorso per la costruzione della nuova sinagoga. I lavori, iniziati nel 1901, terminarono nel 1904 ed il 29 luglio il Tempio Maggiore di Roma fu inaugurato.

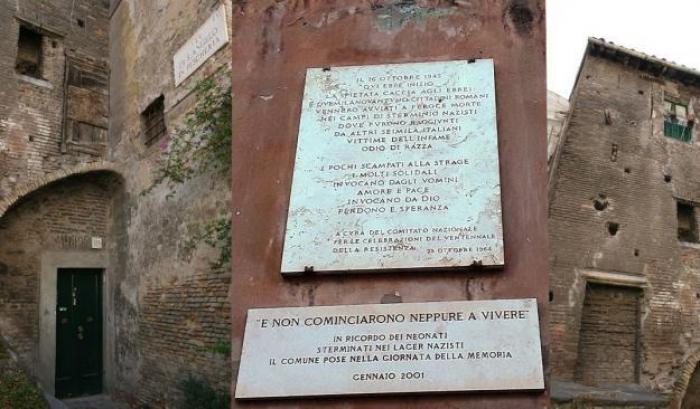

Il 16 ottobre 1943, i nazisti effettuarono una retata nell’ex ghetto. Furono catturati oltre mille ebrei (un censimento fu fatto anni prima dal Governo Mussolini). Reparti delle SS sequestrarono numerose persone, soprattutto in via del Portico d’Ottavia. Da uno dei due palazzi rinascimentali della via, al numero civico 13, chiamato “il portonaccio”, furono prelevate a forza molte persone.

I prigionieri furono rinchiusi nel Collegio Militare di Palazzo Salviati in via della Lungara. Trasferiti alla stazione ferroviaria Tiburtina, furono caricati su un convoglio composto da 18 carri bestiame. Il convoglio, partito il 18 ottobre, giunse al campo di concentramento di Auschwitz il 22. Dei 1023 deportati, soltanto 16 riuscirono a sopravvivere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA