Lo sapevate? In Sardegna esiste il Museo del Carbone: ecco dove

Il progetto per il recupero e la valorizzazione del sito ha reso fruibili gli edifici e le strutture minerarie che oggi costituiscono il Museo: ecco come e quando visitarlo

canale WhatsApp

Il sito minerario di Serbariu, attivo dal 1937 al 1964 nel Sulcis, ha caratterizzato l’economia del Sulcis e rappresentato tra gli anni ’30 e ’50 una delle più importanti risorse energetiche d’Italia. Il complesso è stato recuperato e ristrutturato a fini museali e didattici. Il progetto per il recupero e la valorizzazione del sito ha reso fruibili gli edifici e le strutture minerarie che oggi costituiscono il Museo del Carbone.

La visita include i locali della lampisteria, della galleria sotterranea e della sala argani.

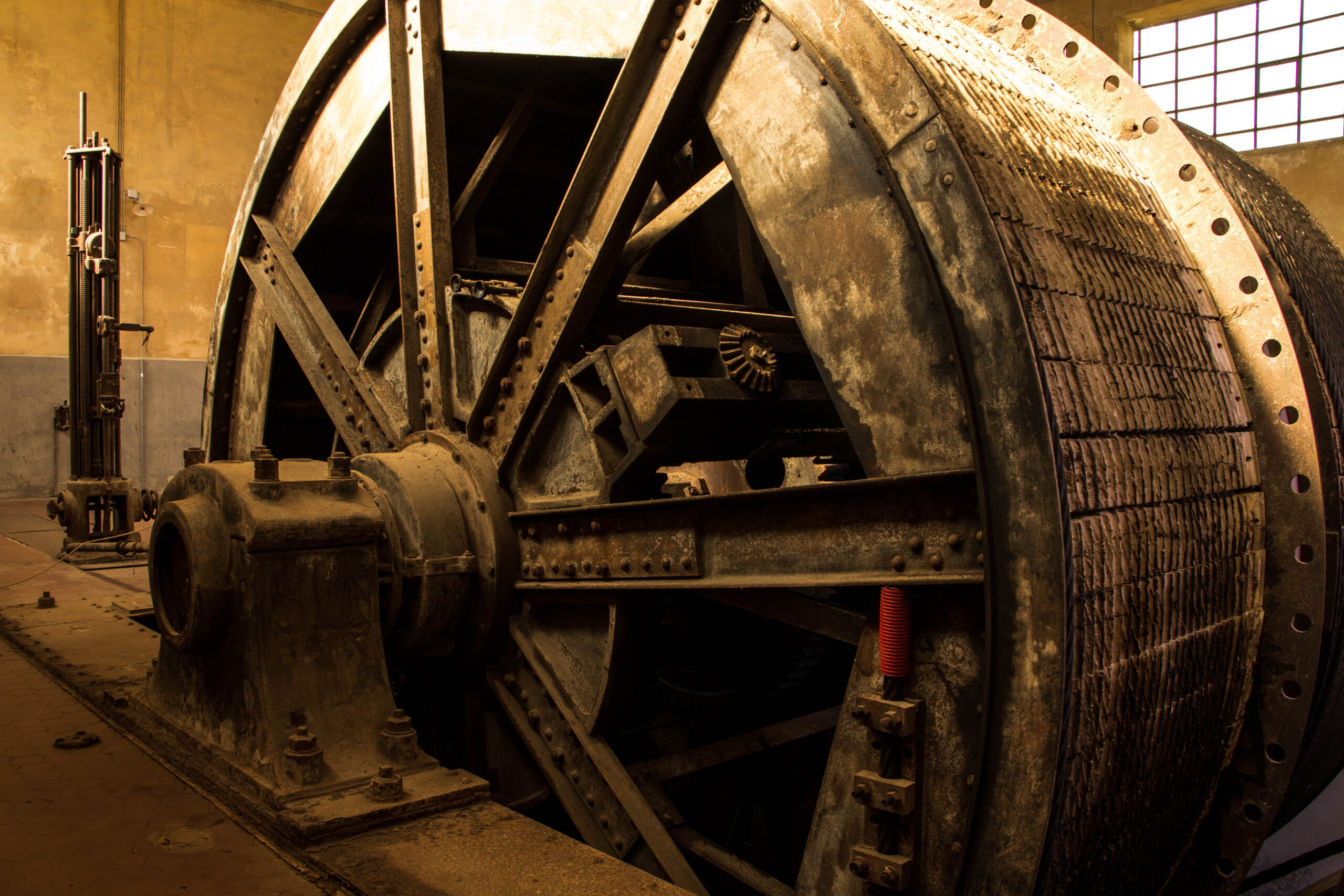

PH Museo del carbone

Nella lampisteria ha sede l’esposizione permanente sulla storia del carbone, della miniera e della città di Carbonia. L’ampio locale accoglie una preziosa collezione di lampade da miniera, attrezzi da lavoro, strumenti, oggetti di uso quotidiano, fotografie, documenti, filmati d’epoca e videointerviste ai minatori.

La galleria sotterranea mostra l’evoluzione delle tecniche di coltivazione del carbone utilizzate a Serbariu dagli anni ’30 fino alla cessazione dell’attività, in ambienti fedelmente riallestiti con attrezzi dell’epoca e grandi macchinari ancora oggi in uso in miniere carbonifere attive.

La sala argani, infine, conserva al suo interno il macchinario con cui si manovrava la discesa e la risalita delle gabbie nei pozzi per il trasporto dei minatori e delle berline vuote o cariche di carbone.

Mezzo secolo in onda: l’emittente ogliastrina Radio Studio 101 festeggia 50 anni di storia

Dal debutto nel 1976 ai successi della FM odierna: il traguardo d'oro dell'emittente di Tortolì guidata da Tore Cugudda attraverso il ricordo di chi ha vissuto l'epoca d'oro delle radio libere.

canale WhatsApp

Il panorama radiofonico sardo celebra in questi giorni un traguardo leggendario: la mitica Radio Studio 101 di Tortolì ha ufficialmente varcato la soglia dei cinquant’anni di vita. Nata nel lontano febbraio del 1976, l’emittente ha attraversato decenni di cambiamenti tecnologici e sociali, rimanendo un punto di riferimento incrollabile per gli appassionati della FM in tutta l’Ogliastra. Cinquant’anni di musica, parole e notizie che hanno scandito il tempo di intere generazioni, senza mai interrompere quel flusso costante di energia che la caratterizza sin dal primo giorno.

Il successo di questa emittente è indissolubilmente legato alla figura di Tore Cugudda, unico e inimitabile artefice di un progetto che ha saputo resistere alle mode e alla concorrenza dei giganti nazionali. Cugudda ha avuto il merito straordinario di mantenere intatta l’identità della radio, puntando su un format capace di mettere l’ascoltatore al centro. Non è un caso che lo slogan storico di Radio Studio 101 sia “la radio come piace a te”, una promessa di vicinanza e qualità che ha permesso alla stazione di Tortolì di diventare un’istituzione del territorio.

Tra i protagonisti che hanno contribuito a scrivere le pagine più belle di questa storia c’è Michele Budroni, storica voce radiofonica che ha vissuto in prima linea l’esplosione delle radio locali tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80. Per chi, come Budroni, è stato lanciato ai microfoni proprio da Cugudda in quegli anni pionieristici, il ricordo di quel periodo è indelebile. Erano i tempi d’oro dell’emittenza privata, momenti di pura passione in cui ogni trasmissione era una sfida e un piacere condiviso con il pubblico.

Oggi Radio Studio 101 guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Il traguardo dei cinquant’anni non è soltanto un anniversario prestigioso, ma la dimostrazione concreta di quanto la radio, quella vera e fatta con il cuore, continui a far parte del quotidiano di ciascuno di noi. Si ringrazia per le preziose informazioni e lo scatto, Michele Budroni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA