Tutte le curiosità sugli abiti tradizionali sardi. La parola all’artista Davide Gratziu

Gli abiti tradizionali sardi, oltre al valore derivante dalla produzione tipica del nostro artigianato, nascondono storie molto particolari. Oggi ne scopriamo qualcuna, attraverso lo sguardo e l'arte di Davide Gratziu, giovane illustratore e grafico cagliaritano.

canale WhatsApp

Se vi siete imbattuti nelle feste popolari tipiche sarde come quella di Sant’Efisio a Cagliari o la Cavalcata di Sassari, avrete sicuramente notato i classici indumenti, riconoscibili nei tratti caratteristici come i colori, i tessuti e lo stile particolare dei vari “componimenti”. Si possono ammirare anche nei diversi musei etnografici della Sardegna.

Ma, come nasce questa tradizione e quali storie si celano dietro gli abiti?

Scopriamolo insieme!

Il costume sardo, diverso per ogni località, indicava la provenienza di chi lo indossava, esaltando l’estrazione e lo stato sociale. Ogni costume era adatto per particolari occasioni: quelli più originali ed elaborati per le feste, più semplici per tutti i giorni, diversi per i ricchi e per i poveri, per le donne sposate, per le nubili e per le vedove.

Nonostante i costumi sardi siano tutti particolarmente elaborati e variopinti, la differenza tra uomo e donna era notevole anche in questo aspetto: colorati e sgargianti per le donne, più severi quelli degli uomini.

L’attività tessile nella nostra regione risale all’Età del Rame e fortunatamente sono ancora tante le testimonianze arrivate fino ad oggi dall’epoca romana. Tra i materiali utilizzati per la realizzazione degli abiti sardi, il più originale è il broccato: un tessuto pregiato che ha origine nel 300 d.C. in Asia. I diversi colori del broccato, nell’abito sardo, rappresentavano una determinata fase della vita.

Sugli abiti sardi si possono individuare le influenze dei popoli invasori del passato: ogni comunità infatti può contare su un proprio vestito tradizionale diverso da tutti gli altri.

La realizzazione non è semplice e il lavoro degli artigiani veniva tramandato da generazione in generazione.Il vestito tradizionale delle donne può contare sulla cuffia, una camicia sempre di colore bianco e il corsetto che può essere di diversi tagli. Per decorarlo ulteriormente si usava “sa sabeggia” un amuleto donato ai neonati che veniva portato per tutto il corso della vita.

“Su sciallu” (lo scialle) solitamente nero o marrone, veniva arricchito con motivi floreali.

Per quanto riguarda il costume maschile, invece, abbiamo: la camicia, i pantaloni di lino bianco, il gilet, il berretto, la giacca.

Del costume può far parte anche la mastruca, grande cappotto di lana con pelle di pecora. Questo indumento ha una storia particolare: si tratta di una veste di pelle lanosa; Cicerone definiva i sardi come “latruncoli mastrucati” e questo riferimento era collegato alla convinzione che il popolo sardo era riuscito a non farsi mai sottomettere del tutto dai romani.

Altro elemento molto particolare è sicuramente “sa Berritta”: il copricapo di forma cilindrica in panno nero (a volte anche rosso), che aveva all’interno un taschino per il tabacco o il pettine.

Infine, “su saccu nieddu”: la mantella dei pastori, porcari e caprai, era uno scaccia acqua e li proteggeva durante i temporali.

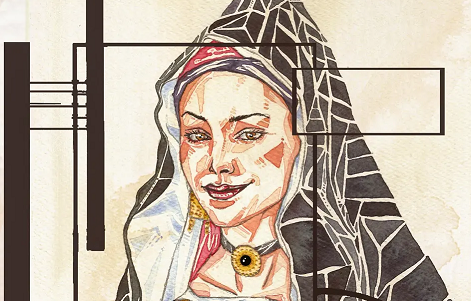

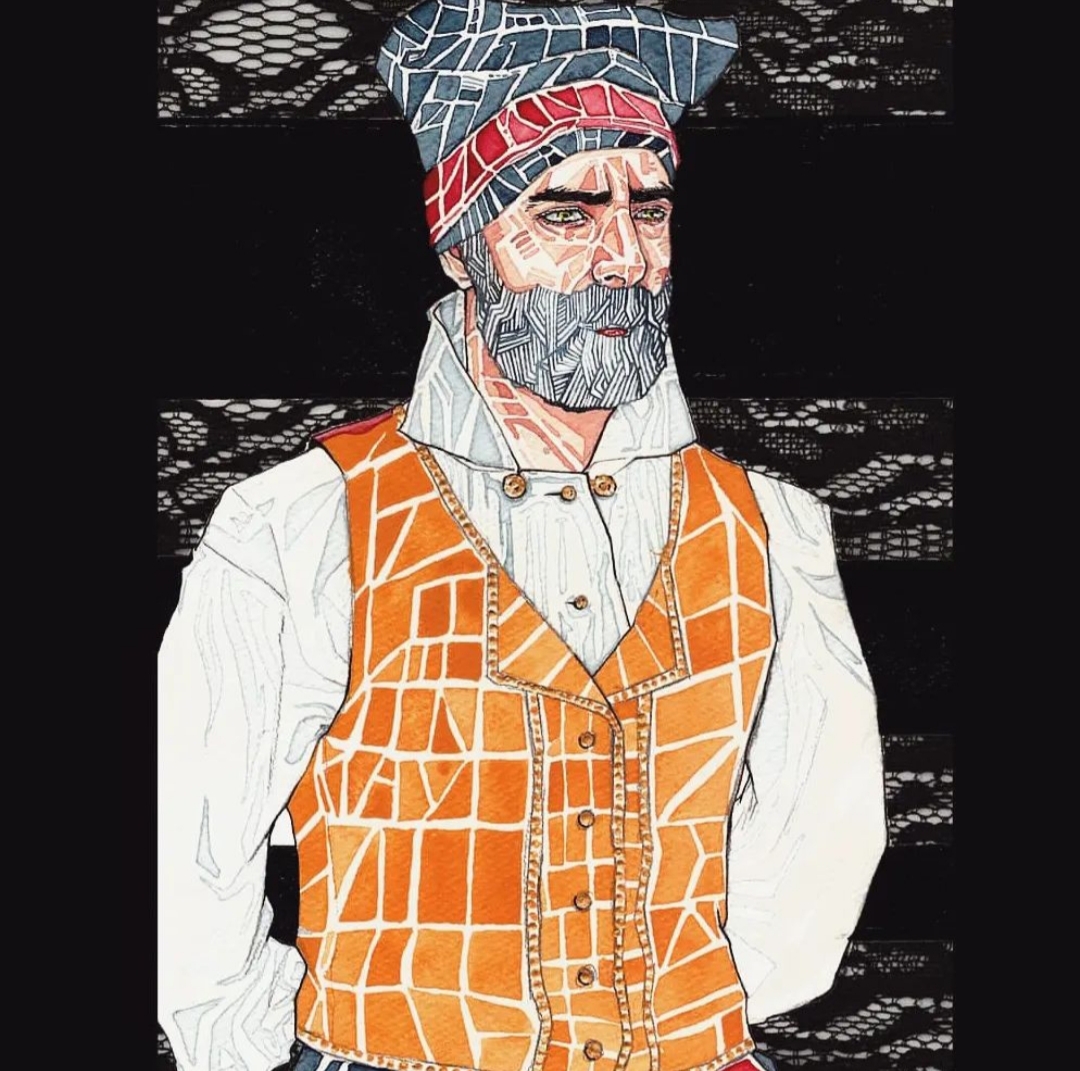

Davide Gratziu, giovane illustratore e grafico di Cagliari, ha dedicato delle sue opere a questo argomento, studiando nei minimi dettagli le caratteristiche di ogni indumento. Ci mostra quindi degli esempi di questi meravigliosi abiti, raccontandoci il suo modo di immaginare le donne e gli uomini di quell’epoca.

“Trittico donna in abito sardo”.

Siamo donne, siamo madri, siamo sorelle e siamo unite.

Siamo la forza che porta avanti la famiglia, la corazza della casa e della società.

“Uomo in abito sardo.”

Ogni mattina mi sveglio alle 4.

Ho la mia routine. Seguo il pascolo, passeggio per le mie terre.

Assaporo il profumo della natura che mi circonda.

Arricchisco la mia anima con l’essenza delle nostre tradizioni.

Sono un uomo.

Sono un pastore.

Sono un amante della natura.

Sono sardo.

“Donna sarda mosaico”.

Una folata di vento mosse il mio velo.

Ero bellissima. Usavo l’abito di mia madre. Sembrava cucito sulla mia pelle. Strati di tessuto raffinato, gioielli che illuminano il mio viso e mi rendevano fiera delle mie tradizioni.

Passeggiavo per il mio paese.

Mi sentivo come in un limbo nel tempo.

Ero avvolta dalla storia dei miei avi e dal futuro dei miei figli.

Sono qui ora, lo sono sempre stata e ci sarò per sempre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(FOTO) I siti di Villagrande Strisaili sotto i riflettori di TourismA: l’Ogliastra si prende la scena

Da Firenze arriva un segnale chiaro: l’archeologia dell’Ogliastra è pronta a dialogare con il mondo, forte delle sue radici e proiettata verso nuove prospettive di crescita.

canale WhatsApp

In questi giorni il patrimonio archeologico di Villagrande Strisaili è protagonista a TourismA – Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale, in corso a Firenze fino al 1° marzo, uno degli appuntamenti più prestigiosi in Italia dedicati all’archeologia e al turismo culturale. Un contesto di altissimo profilo, frequentato da istituzioni, studiosi e operatori del settore, dove l’Ogliastra sta presentando al pubblico le sue eccellenze più rappresentative.

Sotto i riflettori ci sono i siti di S’Arcu ‘e is Forros e Sa Carcaredda, straordinarie testimonianze della Civiltà Nuragica, ospitate negli spazi dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna. Una vetrina strategica che rafforza il posizionamento di Villagrande nel panorama nazionale e internazionale del turismo culturale.

Tra i momenti centrali della manifestazione, il workshop B2B con tour operator italiani e stranieri rappresenta un’occasione concreta per costruire relazioni e nuove opportunità. A raccontare il territorio è Archeonova, società in house del Comune di Villagrande Strisaili, impegnata nella gestione e valorizzazione dei siti. L’offerta è ampia e strutturata: visite guidate tematiche, attività didattiche per scuole e famiglie, trekking e itinerari naturalistici con guide qualificate, eventi culturali tra le architetture millenarie e servizi personalizzati per gruppi organizzati.

Il valore aggiunto è rappresentato proprio dal team di Archeonova. Le guide e gli esperti si distinguono per professionalità e passione, qualità che trasformano ogni visita in un’esperienza autentica e coinvolgente. Non solo competenza storica, ma capacità di relazione, attenzione al pubblico e talento nel rendere accessibili contenuti complessi. Anche a Firenze, in queste ore, lo staff è a disposizione dei visitatori e riesce a incantare chi si avvicina allo stand, trasmettendo entusiasmo e conoscenze.

I siti di Villagrande Strisaili meritano questo e altri palcoscenici. Per la loro importanza storica, per il fascino del paesaggio che li circonda e per la forza del progetto di valorizzazione che li sostiene. Da Firenze arriva un segnale chiaro: l’archeologia dell’Ogliastra è pronta a dialogare con il mondo, forte delle sue radici e proiettata verso nuove prospettive di crescita.

Archeonova al TourismA, Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale

TourismA, Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale

Archeonova al TourismA, Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale

TourismA, Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA