Leggende sarde: Giovanna Maria Podda, una delle streghe più temute

Descritte come donne dotate di poteri particolari e adoratrici del Demonio, la figura delle streghe ha radici antichissime, di molto precedenti al cristianesimo.

canale WhatsApp

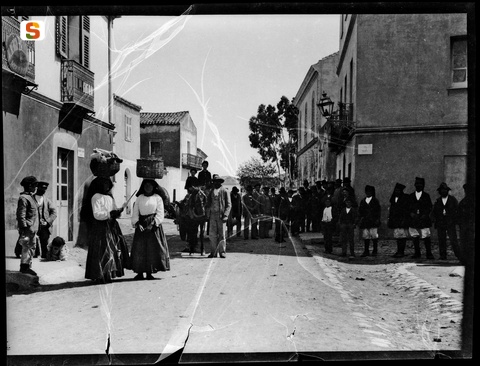

Descritte come donne dotate di poteri particolari e adoratrici del Demonio, la figura delle streghe ha radici antichissime, di molto precedenti al cristianesimo. Tra i racconti più diffusi, giusta commistione tra realtà e sovrannaturale, vi è quello che narra la storia di Giovanna Maria Podda, la “strega di Cagliari”.

A partire dal tardo Medioevo, le religioni cattolica e protestante, indicarono le streghe come “persone pericolose, da perseguitare ed estirpare dalla società con la violenza”. L’insieme dei fenomeni persecutori contro la presunta setta di adoratrici del Demonio è noto come ” caccia alle streghe “, pratica alla carta conclusa in Italia nel 1828, anno al quale risale l’ultimo caso di donna uccisa perché ritenuta essere una strega.

Nella prima metà del 1700 ai Qualificatores, ovvero teologi referenti degli inquisitori del Sant’Uffizio, arrivarono numerose denunce contro Giovanna Maria Podda, donna originaria di Guasila di circa sessant’anni, “ bruxa ” (ovvero strega) operante a Trexenta, a San Sperate e a Cagliari. Era l’1734 quando il primo dei 14 verbali conservati nell’archivio arcivescovile di Cagliari riporta la denuncia da parte di Antonio Maria Carta, subdiacono originario di Sorgono, il quale disse di aver visto Maria Podda vagare scalza a notte fonda per le vie di Stampace, esattamente in Via San Bernardo, mentre disegnava dei simboli per terra.

La donna confessò alcune sue pratiche stregonesche nel 1738, quando dichiarò di aver utilizzato del sangue mestruale per sedurre proprio Antonio Maria Carta. L’uomo si era avvicinato alla strega per guarire da una malattia. Il subdiacono, dopo aver bevuto la “pozione” realizzata da Maria Podda con acqua e lo sputo di una fattucchiera raccolto da suo padre, dichiarò che tale pratica migliorò le sue condizioni di salute.

Al Santo Uffizio ricevettero qualche tempo dopo una lettera inviata dal parroco di Selegas, in cui veniva riportata la deposizione di Rosa Chicu. Raccontava che Maria Podda si era presentata a casa sua, e sapendo che stava per essere licenziata dal padrone dell’osteria dove lavorava, le offrì un rimedio per evitare ciò dietro compenso di 7 soldi. Nel caso in cui non avesse accettato, Rosa Chicu avrebbe dovuto consegnare 3 pietre prese da 3 crocevia alla strega, durante la giornata di Pasqua. Il fine di questo gesto è sconosciuto.

Un altro parrocco, Thomas Atiana di Senorbì, inviò un verbale in cui Francesco Orrù, maestro, denunciava Maria in quanto la donna intendeva guarire sua moglie attraverso la magia. Per tale azione chiese dei soldi, minacciando che, se si fossero confidati con altre persone, avrebbe utilizzato contro di loro le sue arti magiche.

Il frate e minimo Calificador del Sant’Uffizio, Giuseppe Salis, riportò la deposizione di Domenico Porqueddu nell’aprile del 1741. Residente a Suelli ma originario di Cagliari, Porqueddu riferì che due anni prima Maria Podda aveva evitato l’arresto di un uomo utilizzando le sue arti magiche, con rituali basati sull’utilizzo di terra e ossa umane.

Numerose sono le denunce e incuriosiscono le incriminazioni: si va dall’accusa di aver migliorato la qualità delle uova prodotte da alcune galline, a quella di aver liberato un bambino tormentato dal malocchio. Non si sa bene se le varie accuse siano reali, in merito viene comunque sia considerato il fatto che probabilmente i sacerdoti o i parroci che denunciavano, molto frequentemente spedivano all’inquisizione semplici confessioni o voci del paese. Spesso per la paura di perdere, a causa della fama di Maria Podda, la loro influenza sui devoti. Non si spiega infatti perché anche coloro che avevano ricevuto dei benefici dalle magie praticate dalla donna di Guasila, poi andassero sistematicamente a denunciarla.

Non si sa però che fine abbia fatto Giovanna. Probabilmente venne allontanata da paese a paese, per questo numerose sono le denunce di stregoneria contro la donna rintracciabili negli archivi storici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sapevate? A Tortolì, l’etnologo Wagner conobbe e documentò per la prima volta la cottura “a carraggiu”

Il famoso etnologo e glottologo tedesco nel 1905 a Tortolì, per la prima volta venne a conoscenza del metodo sardo di arrostire la carne sotto il fuoco. Wagner, da tutti ritenuto il massimo studioso della linguistica sarda, scoprì così questa modalità alternativa alla cottura della carne allo spiedo nell’Isola

canale WhatsApp

Max Leopold Wagner, illustre etnologo e glottologo tedesco, durante uno dei suoi viaggi in Sardegna nel 1905 scoprì l’esistenza della cottura “a carraggiu”. Durante un’escursione in bicicletta in compagnia di un altro etnologo, Eugen Burger, dopo aver attraversato il Sarrabus, giunse in tarda serata nei pressi di Tortolì.

Da lontano i due studiosi furono attirati dal bagliore di un fuoco che proveniva da una zona del centro abitato. Pensando si trattasse di un incendio si recarono sul posto, e invece restarono positivamente sorpresi nel trovarvi una grande festa.

In un podere, tante persone ballavano le tipiche danze sarde accompagnate dalla musica delle “launeddas”. Il notevole falò che illuminava la scena sembrava sproporzionato, vista inoltre l’assenza di carni ad arrostire.

Wagner più tardi apprese che si trattava di una festa familiare, a cui erano stati invitati parenti ed amici e che oltre ai balli ci sarebbe stato un succulente banchetto.

Infatti la carne stava arrostendo sotto il fuoco, nella metodologia denominata in “limba” tortoliese “a carraggiu”: un metodo alternativo alla cottura allo spiedo, che consiste nel cucinare l’intero animale in una fossa nella terra.

Questa precedentemente viene pulita, all’interno vengono stesi rami e foglie, e una volta inserito l’animale il tutto viene ricoperto da uno strato di terra. Sopra si accende un grande fuoco, alimentato dal legname per numerose ore.

Wagner, considerato il massimo studioso della linguistica sarda, non specifica nella sua opera “La vita rustica” che animale venne cucinato nel banchetto ogliastrino. Ma afferma di averlo visto cucinare senza che gli si asportasse la pelle.

Molto probabilmente fu invitato a gustare l’arrosto, perchè in un altro passo del suo libro ne celebra il sapore prelibato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA