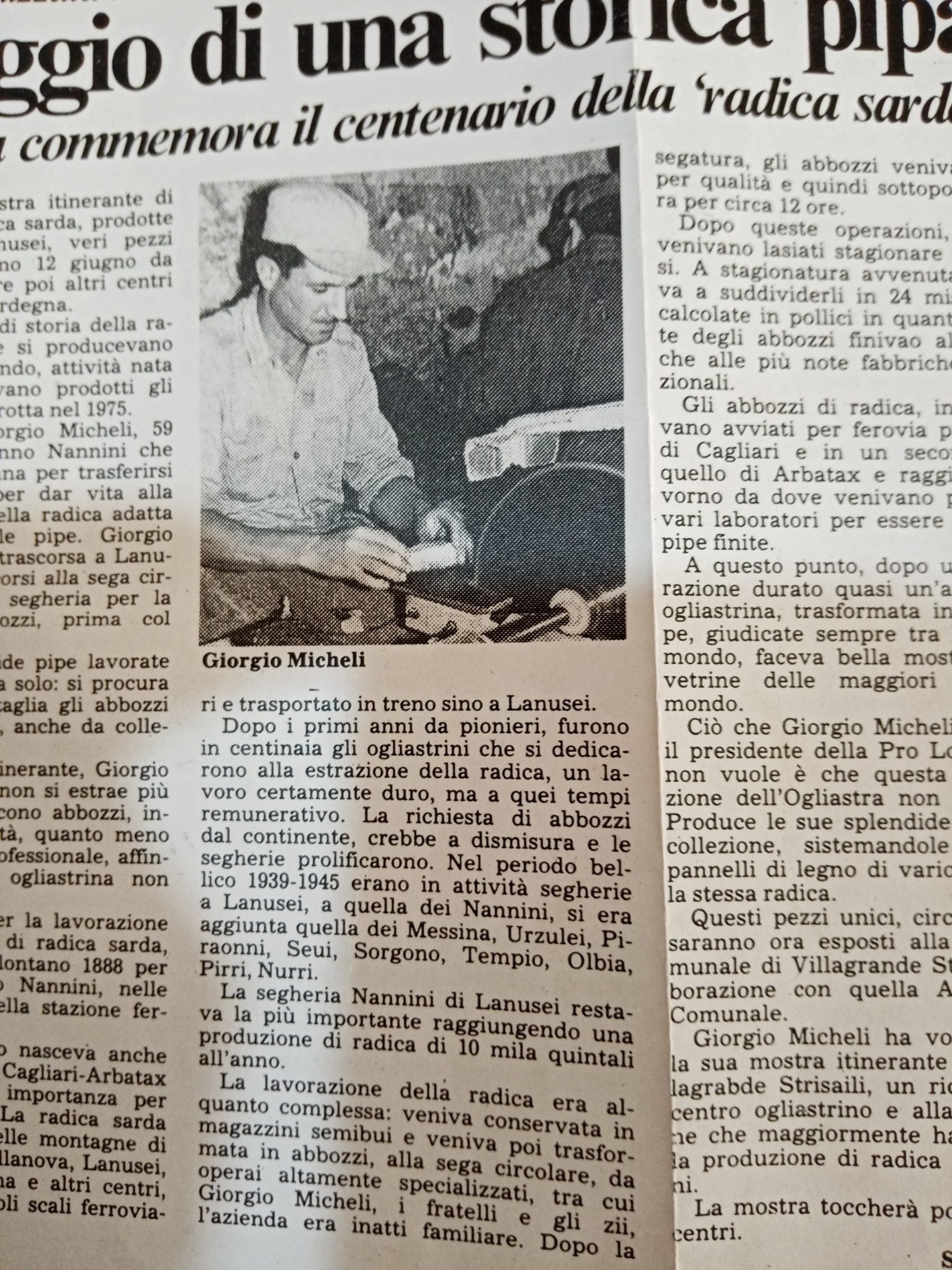

Intervista a Giorgio Micheli, celebre artigiano re della pipa in radica e memoria storica lanuseina

Scopriamo la vita e le attività di un uomo a cui Lanusei deve tanto, una persona colta che lavorando sodo ha creato una realtà artigianale importante, innovato un paese e dato l’anima per il territorio. E di quella volta in cui regalò una pipa a Sandro Pertini.

canale WhatsApp

Spesso la memoria storica dei piccoli paesi è riconoscibile in singoli individui, veterani della cosa pubblica, appassionati delle tradizioni, innovatori ricchi di idee e persone che “vivono” i luoghi. Per quanto riguarda Lanusei, tutte queste caratteristiche sono riscontrabili nel signor Giorgio Micheli.

Un uomo colto e conoscitore del territorio, che in questa intervista, fatta fra le mura domestiche ricche di tantissima arte e oggetti riconducibili al passato dell’Ogliastra, comprenderemo meglio dando a tutti la possibilità di abbeverarsi da questa brillante fonte di conoscenza vivente.

Partiamo dal principio: lei è a tutti gli effetti un lanuseino e un ogliastrino, però non è nato qui. Ci racconti un po’ del come e perché è capitato in Sardegna.

Mio nonno, Alemanno Nannini, nei primi anni ’30 del Novecento decise di migrare dalla Toscana alla Sardegna per motivi legati al suo lavoro. Infatti era un giramondo e aveva incassato l’interesse di una importante ditta tedesca che voleva acquisire gli abbozzi fatti da una materia prima che ha segnato poi il percorso della mia famiglia, la radica di erica sarda. Questa non è altro che un arbusto che si presenta con tante fibre legnose che risultano contorte e che può essere asportato dalla pianta per poi essere lavorato. Già nel 1880, in una Lanusei che viveva un periodo di intense trasformazioni, c’era una segheria atta alla fabbricazione dei cosiddetti abbozzi per pipe. Purtroppo, all’epoca questo tipo di lavoro non era usuale per una popolazione dedita prevalentemente ai lavori del mondo rurale e composta in maggioranza da pastori e contadini. Per questo motivo le segherie del tempo cercavano manodopera dalla penisola e non furono pochi quelli che risposero alla chiamata. Fra questi mio nonno, considerato un “pioniere della fabbrica di pipe in radica”. Io sono nato a Grosseto nel 1929 e mi sono trasferito qui nel 1932, dove ho vissuto costantemente esclusa una parentesi nel periodo bellico durante la quale ho vissuto fra Sassari, Nuoro e Olbia. Qui mi sono sposato con Tonina nel 1949 e abbiamo avuto sei figli e una vita bella.

Ci dica di più riguardo al lavoro: dove procurava la radica? Può descriverci qualche passaggio della lavorazione?

La pipa come oggetto ha preso valore al tempo dei cercatori d’oro, i raccoglitori di caffè, i cacciatori di pellicce. Erano uomini che per via del loro lavoro dovevano stare isolati in zone impervie per lunghi periodi, a volte anche più di sei mesi e guai che mancassero una dozzina di pipe. Potete immaginare un mercato abbastanza vasto che è perdurato nei decenni seguenti a quei tempi. Al tempo delle prime segherie era davvero complicato far capire ai contadini che la radica e quindi le pipe, potevano essere delle importanti risorse economiche. C’era tanta domanda e si poteva lavorare bene dato che la Sardegna forniva radica di qualità al mondo intero, cosa che oggi è impossibile non essendoci più il mercato di una volta. Infatti, era rinomato il cosiddetto “Ciocco Sardo” il quale qualsiasi azienda del settore avrà sicuramente trattato nel passato. Alla fine dell’Ottocento a Lanusei venne costruita la stazione dei treni e la ferrovia era diventato un importantissimo mezzo di trasporto. Per questo motivo il nostro laboratorio era adiacente alla stazione, nell’area in cui attualmente troviamo l’ospedale Nostra Signora della Mercede, in modo da poter sia ricevere la materia prima, che spedire questa una volta elaborata in abbozzi verso Arbatax e i velieri che l’avrebbero trasportata fuori dall’isola. Recuperavamo i ciocchi di erica arborea da tutta l’Ogliastra, con carri a buoi che giungevano fin da Talana e Villagrande Strisaili e un treno merci che circa ogni 15 giorni o su esplicita richiesta faceva una fermata per far riempire uno dei vagoni di materia prima. C’è stato un periodo in cui trattavamo fino a settemila quintali di radica in un anno, esportando il prodotto in Germania, Gran Bretagna, Olanda e il Canada.

Avete lavorato tanto e avuto contratti e collaborazioni anche con realtà importanti del settore. Com’è cambiata questa attività nel tempo?

Sì ad esempio con la ditta Savinelli, ma anche la ditta tedesca che fece la convenzione con mio nonno non era da meno. Veniva riconosciuto il nostro lavoro, che era duro e parecchio da svolgere tant’è che ci sono stati periodi in cui lavoravamo in turni massacranti anche di dodici ore, alternandoci perfino di notte pur di soddisfare la domanda. La verità è che eravamo bravi e lavoravamo dei prodotti di qualità. Ricordo ancora che nei dépliant che inserivamo nella scatola contente la pipa c’era scritto “Pipa costruita con radica dei migliori boschi secolari della Sardegna”. Dopo aver studiato ho cominciato con questo lavoro a 15 anni, imparando e faticando moltissimo. A un certo punto fra il 1971-1972, ci fu la crisi della radica dovuta al fatto che i grossi industriali potevano reperirla più facilmente a minor costo dal basso Mediterraneo. Dei prezzi cosi stracciati ci mettevano in chiara difficoltà. Così io ho lavorato nell’industria della radica fino al 1971, continuando poi a realizzare le Pipe Ogliastra.

È cosa nota che una delle sue pipe sia stata in possesso di un grande personaggio storico.

Nel 1982 decisi di inviare una pipa all’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini e Luciano Lama, noto ex segretario della CGIL. Ovviamente non è stato facile farla arrivare al Presidente, dovendo affrontare giustamente mille controlli di sicurezza. Ma una volta arrivata a destinazione, il Presidente Pertini si preoccupò addirittura di mettersi in contatto con me via telefono. È stato molto piacevole e durante questo scambio telefonico mi chiese tanto di Lanusei, promettendo di imparare di più al riguardo di un paese sardo che non conosceva. Si diceva che la pipa in questione fu quella usata dal Presidente durante i Mondiali di Calcio in Spagna dello stesso anno.

Lei abita a Lanusei da una vita ed è riconosciuto come persona che ha dato tanto al paese sotto vari aspetti. Prima di parlare di cosa ha fatto nel tempo, ha un ricordo che vuole regalare ai nostri lettori?

Una cosa bellissima di Lanusei è sempre stato l’oratorio dei Salesiani, una realtà che al paese ha fatto tanto bene e segnato questo comune nell’anima. Ci sarebbero tantissime cose da dire e raccontare ma mi è rimasto impresso un gioco! Si chiamava il “passo volante” e non era altro che un palo di castagno piantato nel terreno alla cui apice veniva posta una girella con sei catene alle quali erano attaccati una specie di seggiolini. Noi lo usavamo ogni volta che potevamo e c’erano i bambini più grandi che riuscivano sempre a ritagliarsi la fetta migliore e usare il gioco più tempo. Ma a controllare il gioco c’era anche Don Usai, direttore dell’oratorio che all’epoca, quando io ero un ragazzino, aveva probabilmente già quarant’anni. Questi nei pomeriggi liberi si piazzava nel cortile in cui giocavamo con il passo volante, facendoci rispettare rigorosamente dei turni, quattro alla volta per cinque minuti sul gioco, ripetendo ogni volta una frase in sardo “Cuatru chi ant acabau s’ollu ‘e porcu”. Questa era la funzione importante dei Salesiani, educatori dei bambini scalzi e poveri che ci insegnavano anche a condividere le cose che avevamo.

Come detto poco fa, lei ha lavorato a tanti progetti tuttora presenti e funzionanti a Lanusei, fra queste le attività della Pro Loco.

Sono stato quarant’anni in Pro Loco di cui trenta da presidente. Questa venne fondata dal padre di Siro Anedda e il signor Manca, un guardafili del tempo, che in collaborazione con il giurista Anselmo Contu, sardista e primo Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, riuscirono a far costruire lo stabile in cui ha sede ancora oggi. Quando presi le redini della Pro Loco, ricordo che mi venne dato in mano l’unico bene di cui disponeva, ovvero un quaderno per la contabilità e la somma di 500 lire. Risorse che dovevamo farci bastare. Così nei primi anni ’80 sviluppammo l’idea di una sagra nuova, che andava in qualche modo a sostituire la sagra e le feste della vendemmia alle quali avevo assistito negli anni ’30. La natura ci offriva un buon prodotto, le nostre ciliegie, che permettendoci di avere una varietà non di poco conto ci diede la spinta per la prima edizione della Sagra delle Ciliegie, evento che negli anni è cresciuto diventando la Fiera che oggi tutta la Sardegna conosce. Oggi le Pro Loco lavorano con difficoltà come tutte le associazioni, ma è bello vedere che c’è chi ancora si spende per il proprio paese. Altro risultato a cui tengo tanto è il tiro a piattello nei pressi di Tricoli, ancora oggi funzionante dal 1972 e frequentato da tanti appassionati. Un luogo che ha permesso di ridurre le ostilità spesso dettate dai complicati rapporti fra cacciatori e ha creato maggiore socialità sia a Lanusei che i paesi nei dintorni. Inoltre, essendo per l’appunto un cacciatore e appassionato di arte venatoria, ho scritto qualche racconto proprio sulla caccia, i boschi e i cacciatori solitari.

Fra le tante esperienze che ha fatto mi risulta anche un’esperienza come amministratore in Comune, ci dica qualcosa in merito. Inoltre, ha un messaggio per i giovani che leggeranno questa intervista?

Sono stato consigliere comunale durante un mandato del sindaco Paolo Cabras negli anni ’70. È stata un’esperienza interessante ma dopo varie vicende complicate della politica ho deciso di non ripresentarmi agli elettori e di occuparmi del bene del mio paese attraverso altri canali, cosa che ho sempre fatto. È bello sapere che ci sono ancora giovani che si dedicano al proprio paese e che lo curano come si deve, anche in periodi difficili come questo in cui spesso manca il lavoro e c’è tanta incertezza. Per questo lodo sempre le iniziative che provengono dal mondo dell’associazionismo e dalle persone che credono in un posto bellissimo come Lanusei e un territorio unico come l’Ogliastra.

Intervista alla scrittrice Paola Tola, da Cagliari a Roma con due libri che parlano di Sardegna

L’insegnamento e principalmente la scrittura: sono le grandi passioni di Paola Tola, cagliaritana classe 1977, che vive e lavora a Roma.

canale WhatsApp

L’insegnamento e principalmente la scrittura: sono le grandi passioni di Paola Tola, cagliaritana classe 1977, che vive e lavora a Roma.

Cerchiamo di conoscerla meglio in questa intervista a cura di Massimiliano Perlato per Tottusinpari dove racconta di sé e delle sue pubblicazioni. «Ho concretizzato l’approccio alla scrittura solo negli ultimi anni e questa simbiosi si è fortificata dopo la scomparsa di mio padre – ci racconta Paola – venuto a mancare nel novembre del 2018 a causa di una malattia autoimmune, che lo ha portato via nel giro di un anno».

Le pubblicazioni Paola hanno il sapore mediterraneo della Sardegna, inconfondibile e travolgente. «All’isola ho consacrato i miei romanzi. Le narrazioni sono incentrate sulla mia terra. Ci tenevo in modo particolare a far emergere questo amore e attaccamento alla Sardegna, poiché mi è stato trasmesso proprio da mio padre, dai suoi racconti, dalla sua storia».

La famiglia di Paola è originaria di Perfugas in provincia di Sassari. «Mio padre all’epoca in cui sono nata, lavorava a Cagliari per un giornale ‘Tutto Quotidiano’ che poi fallì. Ci spostammo subito dopo a Roma dove mio dove lui trovò impiego come giornalista per diverse testate. Ho portato avanti i miei studi a Roma. Il liceo presso l’Istituto Maria Ausiliatrice gestito dai salesiani, così come le lauree. La prima conseguita alla Sapienza in Lettere e Filosofia e la seconda presso l’università Lumsa in Scienze della formazione. Ho conseguito successivamente le abilitazioni all’insegnamento delle discipline umanistiche/filosofia e in aggiunta anche quella sul sostegno. Ho trascorso nel lasso di tempo in cui studiavo un breve periodo a Parigi presso un collegio».

Paola si è sposata molto giovane e ha un figlio, Ludovico. Le esperienze lavorative si sono concentrate tutte sull’insegnamento. Ha lavorato per ben dieci anni presso un istituto paritario gestito dalle suore della Congregazione Gesù Redentore, che poi ha lasciato una volta passata di ruolo alla scuola statale. Lo stesso anno ha ricevuto anche la possibilità di lavorare presso la scuola vaticana “Schola puerorum della Cappella Sistina”, a cui ha dovuto abdicare per motivi personali.

Ora entriamo nel mondo della sua scrittura, quello che l’ha portata alla stesura dei suoi libri. La prima pubblicazione ‘Alla ricerca dell’anima. Sulle tracce dei Doria in Sardegna: storia e memoria familiare’ risale all’aprile 2019. «L’idea di scrivere questo romanzo nasce dal desiderio di raccontare una storia che parlasse e fosse ambientata nella mia terra, la Sardegna. Durante la fase di scrittura, ho apportato diverse modifiche al testo. Inizialmente l’idea era quella di scrivere un saggio storico. Poi ho deciso di dare un taglio diverso alla storia, e ho optato per una versione più romanzata che mantenesse l’idea originaria, quella del viaggio di Alma Doria, la protagonista del mio romanzo, in terra sarda per scrivere la sua tesi di laurea. Una tesi che lei decide di scrivere principalmente per onorare la memoria di suo padre e il cognome che porta: Doria per l’appunto. La scelta dell’argomento, oggetto della sua tesi, nasce dopo la lettura di un racconto di Grazia Deledda relativo alla leggenda di Castel Doria. Dopo questa lettura dal sapore magico, Alma sceglierà il titolo della sua tesi: La storia dei Doria, tra realtà e mistero».

La vicenda è ambientata nella Sardegna settentrionale, nell’antica regione dell’Anglona, dove l’antica famiglia genovese, alla quale si rivolge l’indagine storica di Alma, possedeva tra la metà del Duecento e la metà del Quattrocento vasti territori. La trama si svolge su un duplice piano narrativo tra passato e presente. Da un lato un primo filo segue il programma iniziale rappresentato dalla ricerca storica che, lungo il suo percorso, avrà degli sviluppi inattesi quando i dati reali che emergono dai documenti faranno chiarezza su certe parti del racconto popolare che non sempre si rivelano attendibili. Dall’altro lato, Alma per raggiungere il suo obiettivo vive necessariamente nel presente, che costituisce l’altro piano del racconto. Anche lei, come un tempo i Doria, fissa la propria base a Castelsardo dove vivono ancora alcuni suoi parenti. In particolare la nonna paterna le sarà di guida nel suo viaggio a ritroso, alla riscoperta di sensazioni e ricordi ormai sbiaditi della propria fanciullezza trascorsa nei carruggi del borgo medioevale. Ma la persona che domina questa fase del racconto è un giovane del posto che, essendo un esperto del territorio, le sarà di grande aiuto nelle escursioni ai luoghi e agli edifici un tempo abitati dai Doria. Le frequenti uscite con la sua guida, sempre affabile nei suoi riguardi, le offriranno più di una occasione per conoscere il territorio con i suoi antichi monumenti e le sue leggende procurandole la sensazione di vivere in un altro tempo, tra sogno e realtà, magia e mistero.

«Ma soprattutto le faranno vivere delle forti emozioni che coinvolgono tutto il suo essere, creando infine un inatteso sentimento tra i due giovani. La storia della mia vita è intrinsecamente legata a questa storia, alla storia di Alma. Quando ho iniziato a scrivere questo romanzo mai avrei pensato di dover condividere con il suo personaggio così tante cose. E nel bel mezzo di questo romanzo, mi sono trovata a dover condividere con la mia protagonista più di quanto avessi mai immaginato. Ho sentito il suo dolore, perché ora era anche il mio. Io ero in balia della sua storia e non potevo che accogliere tutte le sue emozioni, quelle fatte da un ritorno di ricordi, un ritorno alle origini, in una terra intrisa di memoria familiare».

La seconda pubblicazione è ‘I venti del cuore’ (agosto 2020) ed è di fatto il proseguimento di ‘Alla ricerca dell’anima’. «Alma si trova ora in terra brasiliana, alle prese con la discussione della sua tesi di laurea. Il suo rientro sarà segnato da un’inquieta e nostalgica malinconia. Deciderà pertanto di tornare in Sardegna per ritrovare quell’amore fatto di complicità, di sogni e quell’isola che le ha stregato il cuore. Di sicuro questa volta non si farà travolgere dagli eventi, ma sarà lei a scrivere il proprio futuro. Il seguito del romanzo, inizialmente, non era in programma, ma ho ceduto alle “tentazioni” di molte lettrici che mi chiedevano di continuare la storia di Alma. Il resto è venuto da sé. E io ci ho messo il cuore. Sempre. Questo romanzo è cresciuto in un momento particolare, in cui imperversava e imperversa tuttora nelle nostre vite il coronavirus. Non ho sentito il peso del tempo che passava, perché ho potuto fare tante cose, inventare e dedicare del tempo a mio figlio. Nel silenzio ho sentito le voci della mia anima, che sussurrava parole al mio cuore. Proprio come la storia di questo romanzo che via via ha visto la luce».

Paola Tola ha altri sogni nel cassetto come il progetto attuale per la pubblicazione di un altro libro, questa volta legato al mondo della scuola. «In questo mio percorso legato alla scrittura, vorrei chiudere con un ringraziamento. Sono molto riconoscente ad una persona, un sardo doc, il prof.re Mauro Maxia, autore di linguistica, formatore di lingua e cultura sarda e maggior esperto dell’Anglona medioevale, per avermi sempre sostenuto e incoraggiato e per la sua innata generosità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA