Lo sapevate? Il Memoriale della Shoah a Milano sorge sotto la Stazione Centrale

Monumenti milanesi: Il Memoriale della Shoah, il ricordo della città per gli ebrei deportati nei campi di concentramento. (SECONDA PUNTATA) Costruito per non dimenticare le atrocità naziste, il Memoriale della Shoah sorge sotto il piano dei binari della Stazione Centrale

Monumenti milanesi: Il Memoriale della Shoah, il ricordo della città per gli ebrei deportati nei campi di concentramento.

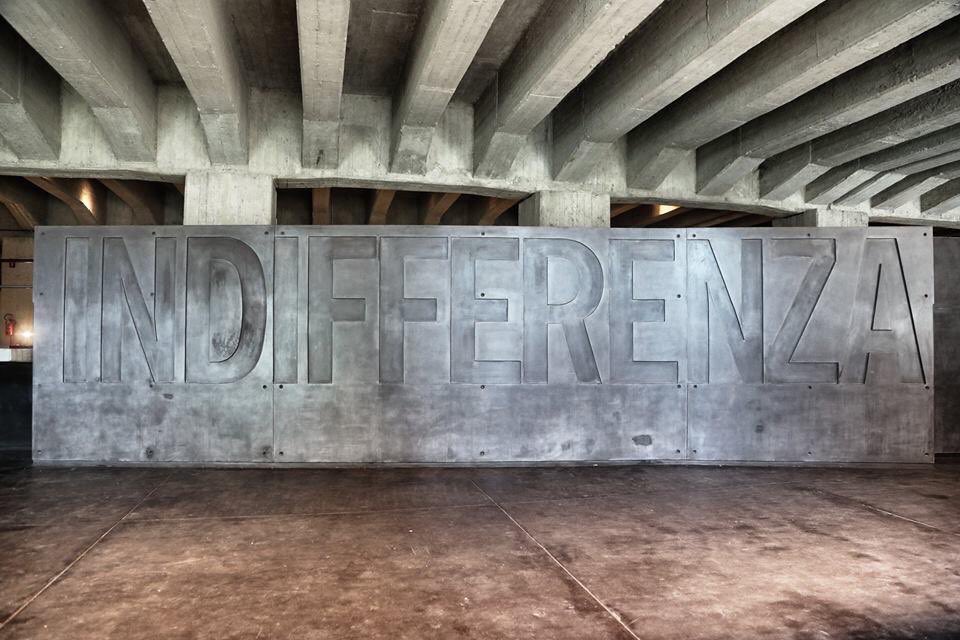

(SECONDA PUNTATA) Costruito per non dimenticare le atrocità naziste, il Memoriale della Shoah sorge sotto il piano dei binari della Stazione Centrale di Milano (di fronte al palazzo delle ex Regie Poste), dove furono caricati su carri bestiame i prigionieri in partenza dalle carceri di San Vittore. Si tratta di un luogo simbolo della deportazione degli ebrei e degli altri perseguitati verso i campi di concentramento e di sterminio del Nord Europa. Andiamo a scoprire insieme questo luogo simbolo (e andiamo anche a vedere come è strutturato), nato anche per combattere l’indifferenza, perché qui durante la Seconda guerra mondiale partirono i treni stipati di persone mandate a morire, sulla base di un progetto assurdo.

Il memoriale è anche luogo di memoria e di conoscenza; un centro polifunzionale dove vengono organizzati incontri, dibattiti, mostre per ricordare le atrocità del passato e dove creare occasioni di dialogo e di confronto fra le culture e per educare i giovani a superare le barriere linguistiche, culturali, sociali e (come recita il testo del sito dedicato al memoriale) perché la barbarie del XX secolo che vide nella Shoah il segno del massimo degrado dell’umanità, non possa ripetersi.

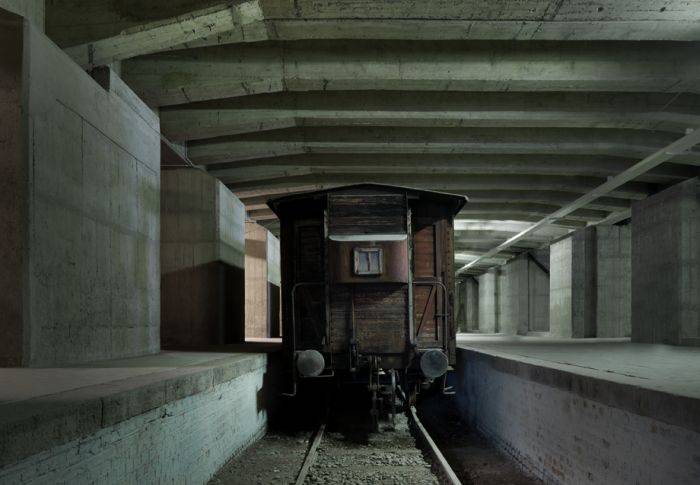

Lo spazio del Memoriale è parte di una grande area di manovra realizzata in origine per i vagoni postali, che comprende 24 binari paralleli. Gli spazi interni si articolano su due livelli: piano terra e rialzato (circa 6.000 mq) e piano interrato (circa 1.000 mq). Da qui, fra il 1943 e il 1945 partirono 20 convogli: carri bestiame sui quali furono stipati migliaia di prigionieri destinati ai campi di concentramento.

Si trattava di centinaia di ebrei, partigiani e deportati politici che furono caricati su vagoni bestiame diretti ai campi di Auschwitz–Birkenau, Mauthausen, Bergen-Belsen, Ravensbrück, Flossenbürg, Fossoli e Bolzano. Si conosce il numero dei convogli RSHA partiti dal Binario 21, che furono 20 (12 di soli ebrei, 5 di politici e 3 di misti. Non si hanno dati precisi invece sui deportati.

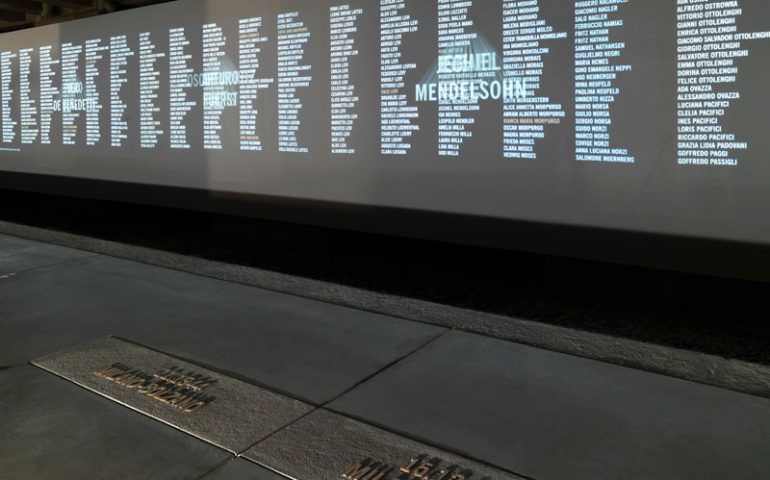

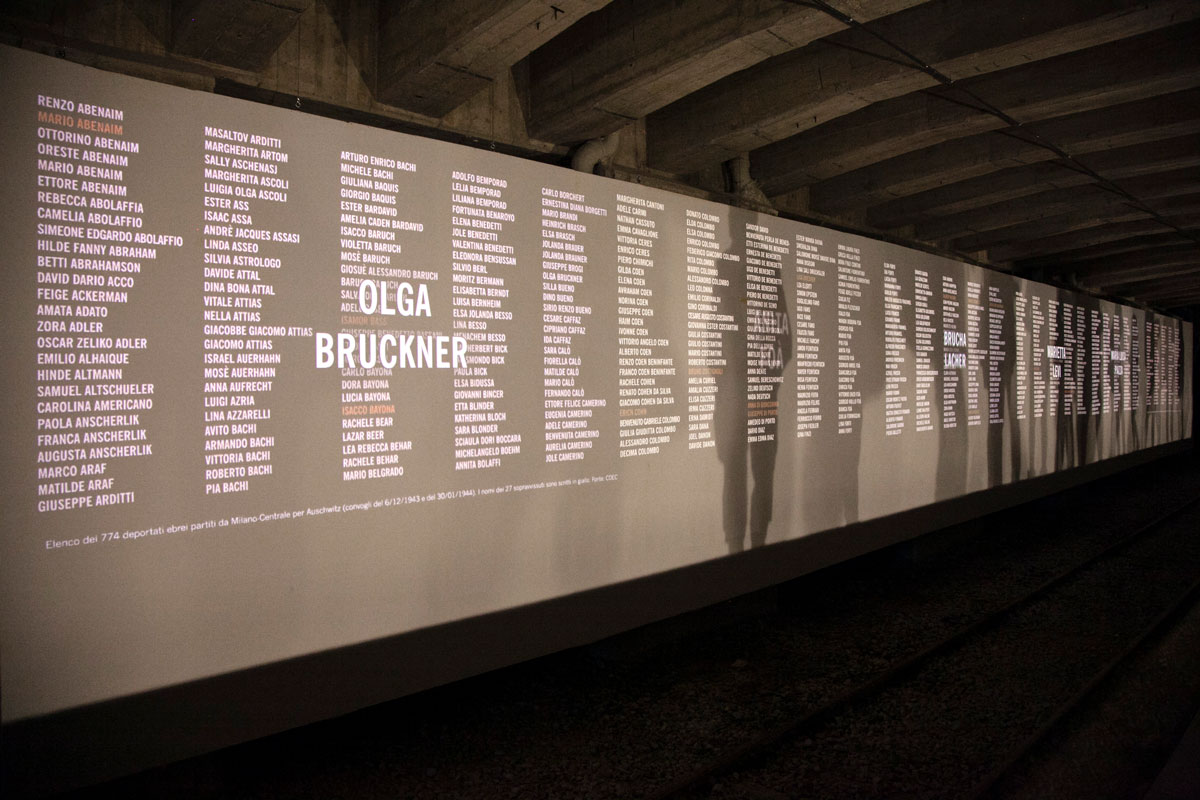

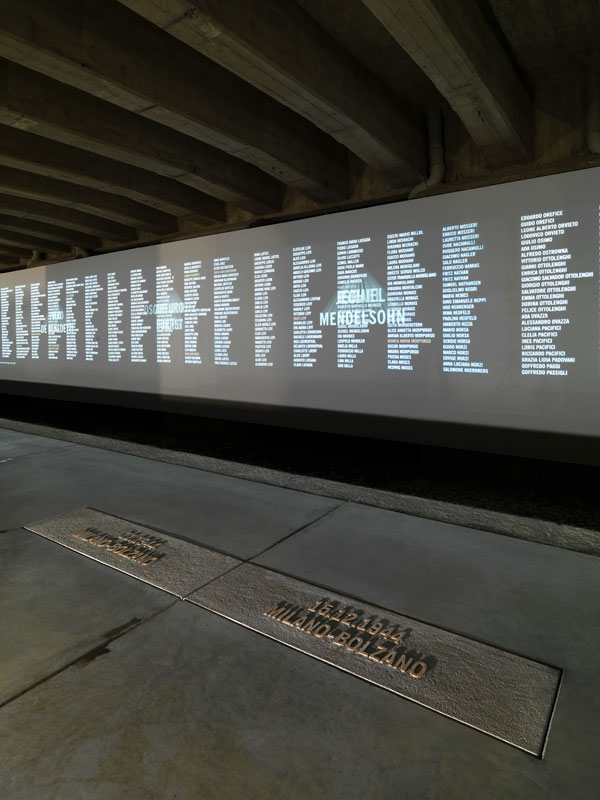

Fa parte del Memoriale il Muro dei Nomi, sul quale è presente una lista di 774 persone in rappresentanza del carico umano partito nei treni tra il 1943 e il 1944. Di questi fecero ritorno in 27. Nel percorso è possibile visionare diversi video di storia, la banchina delle deportazioni e alcuni vagoni merci originali utilizzati per questo terribile scopo.

Attorno al binario 21, luogo simbolo della Shoah in Italia (da qui partirono, il 30 gennaio 1944, anche i primi convogli verso Auschwitz), si sviluppa il progetto del Memoriale della Shoah, adesso, secondo il progetto, luogo di dialogo e incontro tra etnie, culture e religioni diverse.

Il memoriale, promosso dalla Fondazione Memoriale della Shoah, è stato inaugurato il 27 gennaio 2013.

Superato l’ingresso principale affacciato su piazza Edmond J. Safra, i visitatori accedono all’atrio, dominato da un lungo muro lacerato al centro, nel quale è incisa la grande scritta “Indifferenza” , quintessenza, secondo Liliana Segre, deportata da questi spazi, del motivo per il quale la Shoah è stata possibile. È un ammonimento iniziale che accompagna i visitatori durante l’intera visita al Memoriale. Una lunga rampa sospesa dal pavimento dell’atrio collega il piano di ingresso al livello rialzato avvolgendosi intorno al “Muro dell’Indifferenza” e facendo “scomparire” i visitatori all’interno dell’area. Al termine della rampa è posizionata l’area di accoglienza, con un desk informazioni e, sul retro, i servizi per i visitatori (guardaroba e servizi igienici). Raggiunta così la terza campata, ha effettivamente inizio il percorso dei visitatori all’interno del Memoriale.

Il primo allestimento permanente che si incontra – dove le guide fanno la loro prima sosta – è l’osservatorio dove si proietta un filmato dell’Istituto Luce che, illustrando l’utilizzo originario dell’area e il funzionamento del montavagoni, permette di comprendere come quest’area nascosta al pubblico fu requisita dall’occupante nazista nel settembre 1943 e adibita fino alla liberazione, nel 1945, alla formazione dei treni speciali diretti ai campi di transito, di concentramento e di sterminio. Sotto la passerella si trova una simbolica “aiuola di pietre” che rimanda sia ai binari del treno, sia all’usanza ebraica di posare una pietra in memoria dei defunti. Nella seconda campata, alle spalle delle stanze delle testimonianze dove si proiettano le interviste videoregistrate dei sopravvissuti, sorge anche lo “spazio mostra” dedicato a Bernardo Caprotti.

La demolizione dei tramezzi non originali che separavano la terza campata dalla zona dei binari di manovra consente la vista della banchina delle deportazioni o area dei binari.

Qui i visitatori si trovano di fronte a dei vagoni merci originali, sui quali venivano caricati a forza i prigionieri, fra urla, grida e latrati dei cani. Su ciascun carro, normalmente adibito al trasporto di cavalli, venivano ammassate circa 80 persone – donne, uomini, vecchi, bambini – che avrebbero viaggiato per giorni in condizioni disumane. I carri caricati di prigionieri e sprangati venivano posizionati su un carrello traslatore, per finire su un ascensore montavagoni. Sollevato dal ventre della stazione, ogni vagone usciva all’aria aperta, su un binario di manovra, posizionato tra i binari 18 e 19, appena al di fuori dell’enorme tettoia della stazione. Una volta formato, il convoglio partiva “per ignota destinazione”.

Oltre il vagone, in corrispondenza di un successivo binario, di fronte al montavagoni, è collocato il Muro dei Nomi, ai piedi del quale si trovano le lapidi dei convogli.

Al termine della banchina, dalla parte opposta del montavagoni, attraverso una rampa elicoidale si accede al cosiddetto Luogo di Riflessione, spazio a sezione tronco-conica nel quale è possibile sostare, confrontarsi, pensare, pregare.

A questo livello il progetto prevede infine una biblioteca specializzata con una capacità di circa 45.000 volumi, uno spazio per mostre temporanee, un bookshop, oltre agli uffici della Fondazione e alle zone di servizio, con affaccio su piazza Safra: spazi tutti ancora in fase di realizzazione.

Nel livello del Piano Interrato si trova l’auditorium (200 posti), punto di incontro e dibattito per le scolaresche, dedicato a conferenze, convegni e presentazioni di carattere storico, culturale e sociale. In futuro verrà realizzato anche l’archivio-libri della biblioteca soprastante, la cosiddetta “sala dei Memoriali”.

Nel Muro del Memoriale 774 nomi riempiono muti questo spazio.

Essi rappresentano il carico umano dei convogli RSHA partiti il 6 dicembre 1943 e il 30 gennaio 1944 dalla Stazione Centrale di Milano con destinazione Auschwitz-Birkenau.

I 27 nomi evidenziati sono i nomi dei cittadini ebrei deportati al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau partendo dalla Stazione Centrale di Milano che sopravvissero alla deportazione.

Nella prossima puntata andremo a vedere quali sono questi 774 nomi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA