Scoperta rivoluzionaria su Tharros e la civiltà punica: l’Università di Cagliari protagonista su Nature

Tharros e l’identità punica riscritta dal DNA: l’Università di Cagliari protagonista su Nature.

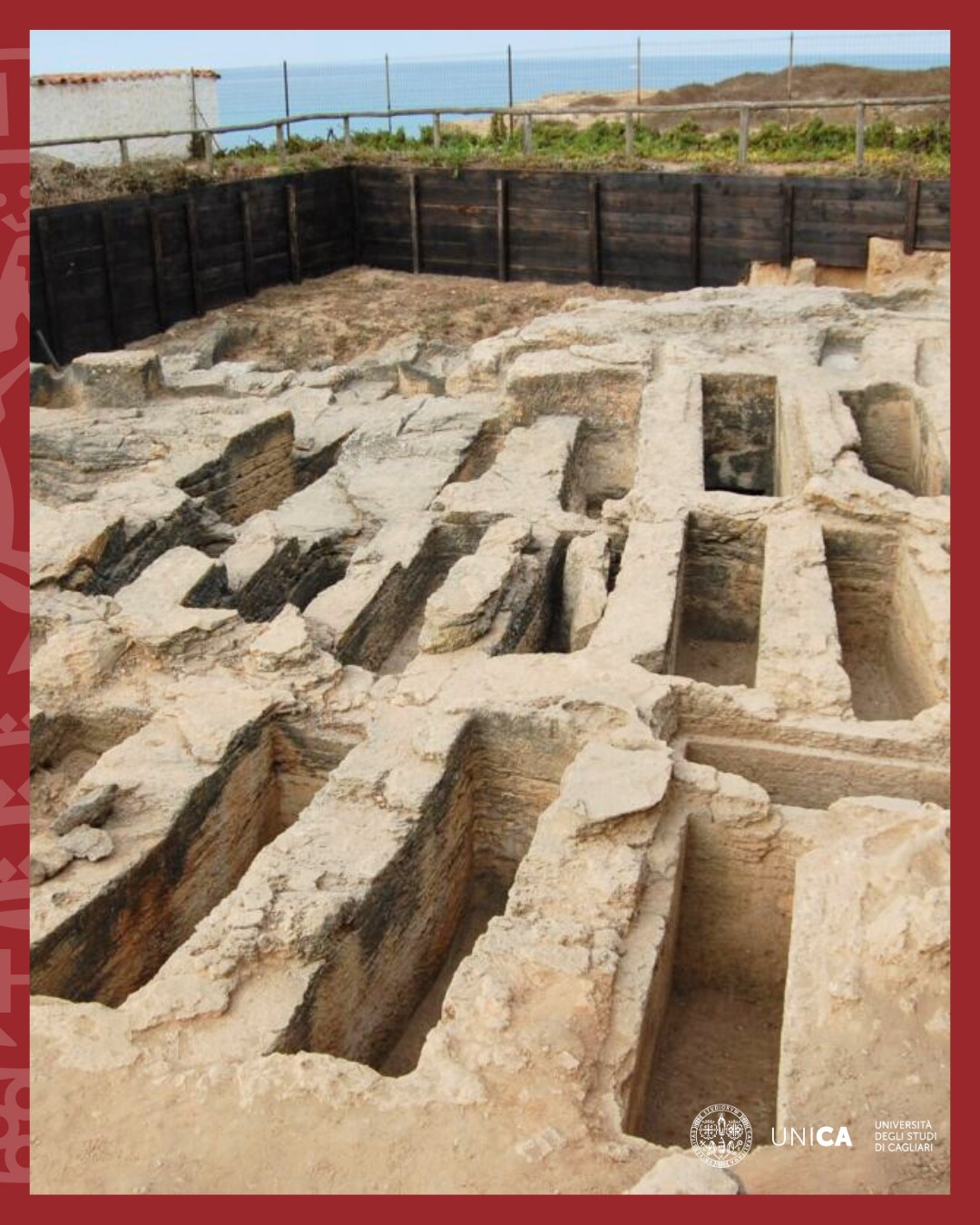

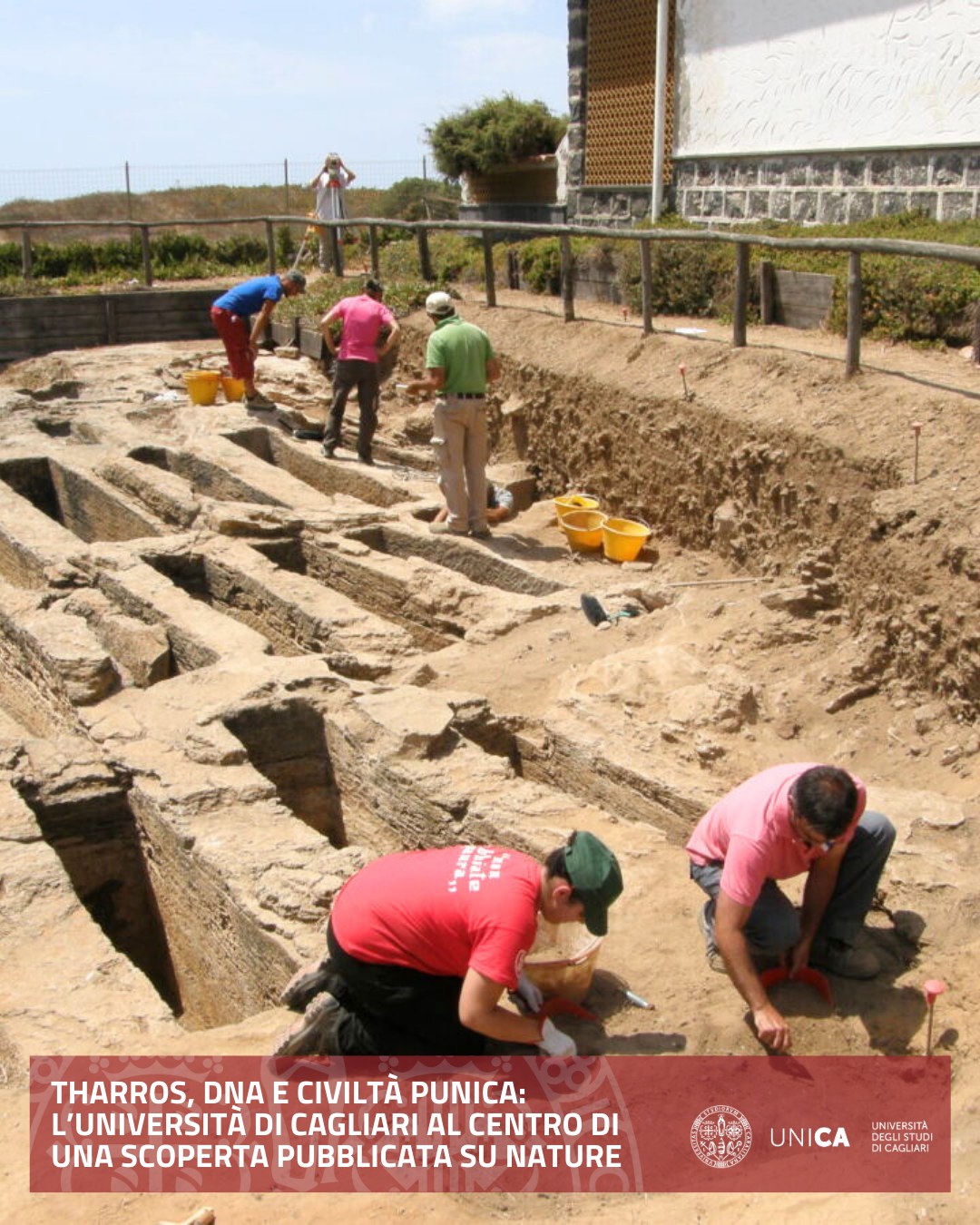

canale WhatsApp

Un importante studio genetico pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature ha portato alla luce nuove e sorprendenti verità sull’identità delle popolazioni puniche del Mediterraneo. Al centro della ricerca, coordinata dall’Università di Harvard, c’è un contributo fondamentale dell’Università di Cagliari, che ha fornito dati archeologici cruciali grazie alle ricerche condotte nel sito di Tharros, nel territorio di Cabras, in provincia di Oristano.

Lo studio ha analizzato il DNA antico di 210 individui provenienti da 14 siti archeologici distribuiti in tutto il bacino del Mediterraneo, con l’obiettivo di ricostruire la composizione genetica delle popolazioni che, tra l’Età del Ferro e l’epoca romana, abitavano le principali città fenicie e puniche. I risultati, destinati a cambiare il modo in cui si racconta la storia antica, sfatano un mito duraturo: i Punici non erano un popolo “straniero” giunto da lontano, ma una popolazione ibrida, nata dall’incontro tra genti locali e influenze esterne, in particolare dal Nord Africa.

Il sito di Tharros ha fornito risultati particolarmente rilevanti: qui, le analisi genetiche hanno rivelato una forte componente africana nella popolazione, a conferma del ruolo della città come nodo strategico nei traffici marittimi tra Africa, Sardegna e resto del Mediterraneo.

A sottolineare l’importanza del dato è Carla Del Vais, docente dell’Università di Cagliari e responsabile del contributo sardo al progetto internazionale. “Tharros era una città profondamente multiculturale – ha spiegato la studiosa – dove l’identità punica era una scelta culturale, non un’appartenenza etnica. Il popolo che viveva qui era formato da individui di origine diversa, che condividevano pratiche, costumi e religione, ma non necessariamente lo stesso sangue”.

Lo studio getta nuova luce sulla natura delle antiche società puniche, spesso considerate colonie “pure” dei Fenici d’Oriente. I dati genetici, invece, mostrano una fitta rete di scambi, migrazioni e mescolanze che coinvolgevano popolazioni locali, nordafricane, levantine e, in alcuni casi, anche europee. Questo scenario rafforza l’idea di un Mediterraneo antico profondamente interconnesso, molto più simile a un sistema globale che a un insieme di civiltà separate.

La scoperta rappresenta anche un traguardo importante per la ricerca italiana. Il ruolo svolto dall’Università di Cagliari dimostra come la collaborazione tra archeologia e genetica possa offrire strumenti potenti per riscrivere la storia antica in chiave scientifica.

Attraverso lo studio del DNA antico, il passato si fa più vicino e comprensibile, restituendo umanità e complessità a popoli spesso ridotti a categorie statiche nei manuali scolastici. In questo caso, l’archeogenetica ha dato voce a Tharros e ai suoi abitanti, rivelando una realtà dinamica, aperta e sorprendentemente moderna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA