Lo sapevate? La religiosità pagana dei Protosardi celebrava il binomio sole (toro) e terra (acqua).

Già in epoca prenuragica e poi anche nuragica, la religiosità pagana dei Sardi si esplicava con il binomio maschile e femminile, rappresentato dalla natura. Il sole e il toro, come simboli di potenza, forza e fertilità, e della terra-acqua, fattori legati alla nascita e alla vita. Una religiosità tanto semplice quanto misteriosa e affascinante, che si esplicava nei bronzetti e nelle strutture che ancora abbelliscono la nostra terra. L’avvento delle popolazioni arrivate da fuori, Fenici, Punici e Romani cambiò il pantheon e la religiosità in Sardegna, che poi fu convertita al cristianesimo, anche se per secoli rimasero sacche di paganesimo, riscontrabili ancora nelle tradizioni isolane.

Un elemento determinante era sicuramente l’acqua, simbolo di nascita, fertilità rinascita e purificazione. L’elemento femminile religioso che poi ritorna anche in epoca nuragica, proprio come accadeva nella preistoria sarda, dove il binomio sole/toro e luna/terra rappresentavano l’aspetto maschile e quello femminile della spiritualità.

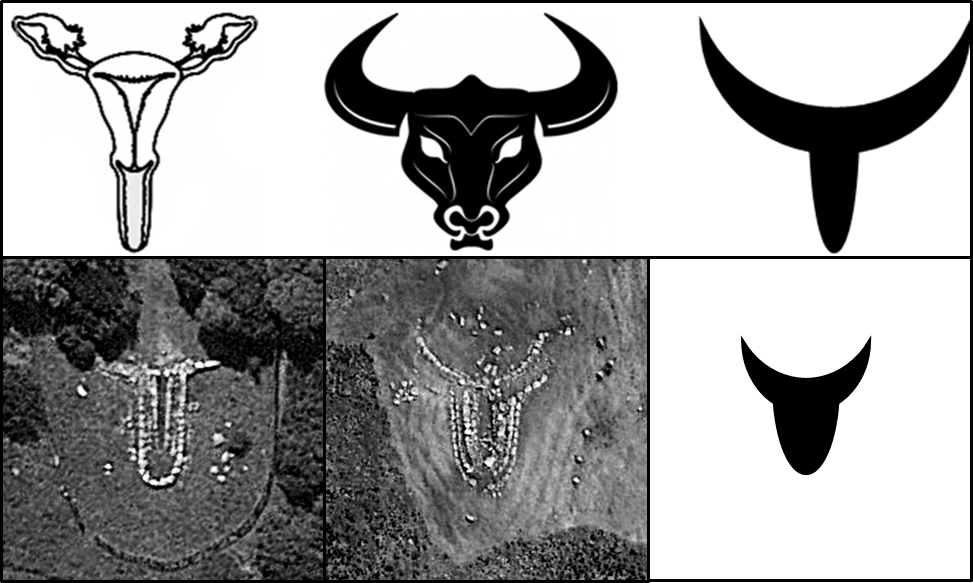

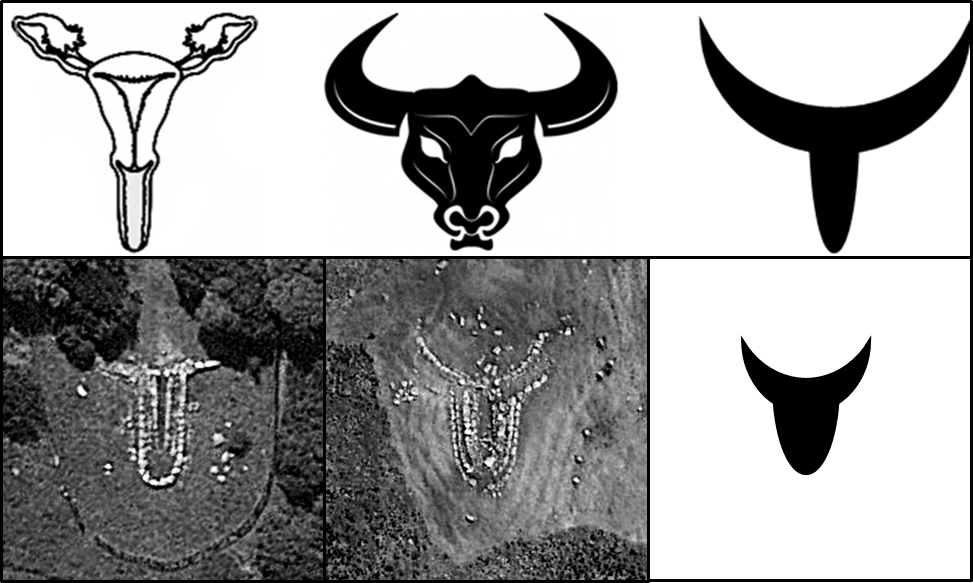

L’elemento maschile era riscontrabile nelle domus de janas, nei vari bassorilievi che riproducevano le corna del toro, simbolo apotropaico per eccellenza.

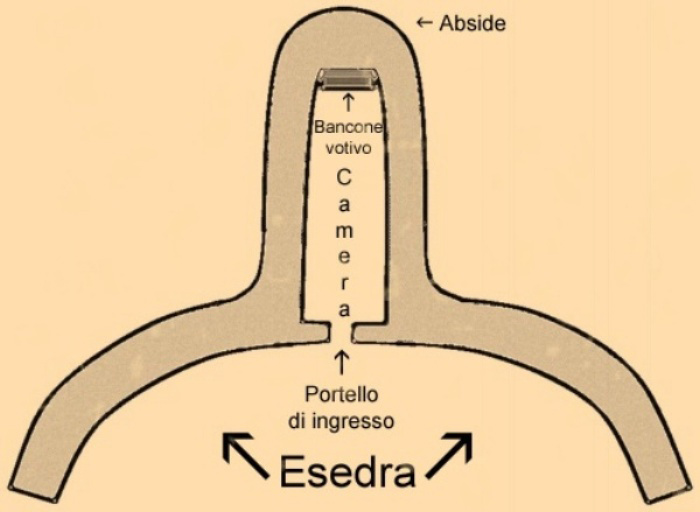

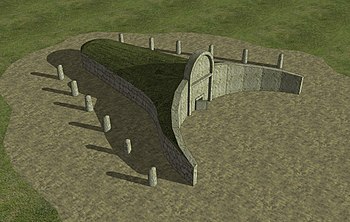

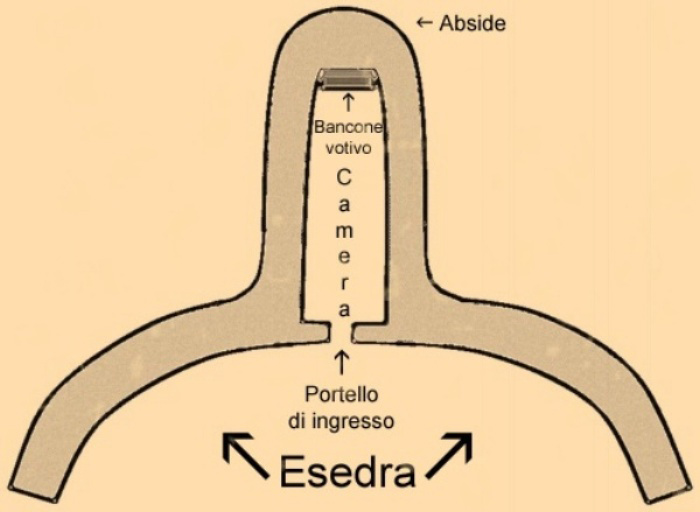

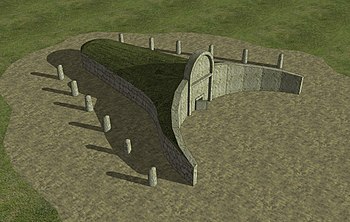

Oppure nei simboli solari stilizzati, poi più avanti nelle esedre delle tombe dei giganti, in epoca nuragica, che seguivano l’andamento curvilineo davanti alla camera, come grandi corna bovine.

La religiosità legata all’acqua si esplicava invece nella struttura architettonica dei pozzi e della fonti sacre, che da semplice diventa nei secoli sempre più elaborata e raffinata.

I riti erano legati alla fertilità delle donne, della terra e del bestiame, ai cicli della luna e del sole (e probabilmente anche a quelli degli astri) e alla reale forza generatrice dell’acqua che incideva su coltivazioni, raccolti e aveva, in una economia agro-pastorale, come quella nuragica, una grande importanza per il bestiame e la vita di tutti i giorni, in genere.

Alcuni scrittori di età classica riferiscono come in Sardegna, con le acque di alcune fonti, si praticasse l’ordalia, una sorta di giudizio divino: gli accusati di furto, bagnati con tali acque, se colpevoli divenivano ciechi mentre gli innocenti, al contrario, miglioravano la propria vista.

Alcuni scrittori di età classica riferiscono come in Sardegna, con le acque di alcune fonti, si praticasse l’ordalia, una sorta di giudizio divino: gli accusati di furto, bagnati con tali acque, se colpevoli divenivano ciechi mentre gli innocenti, al contrario, miglioravano la propria vista.

La maestria raggiunta dai nuragici è evidente nel calcolo delle proporzioni e nella tecnica di lavorazione dei conci. Si trattava di un lavoro svolto da scalpellini provetti. Insieme ai templi a megaron testimoniano il profondo senso del sacro durante la Civiltà Nuragica. La forma dell’edificio s’ispira agli stessi principi architettonici dei nuraghi di ultima generazione, quelli a tholos con corridoi e ingressi a ogiva. Intorno a una sorgente viene costruito l’edificio.

Nei templi a pozzo il disegno costruttivo è composto da tre parti essenziali: atrio, scalinata coperta da un solaio di architravi digradanti seguendo il procedere dei gradini verso il basso e cupola circolare a tholos composta da filari aggettanti. Nella parte superiore veniva realizzato un edificio a pianta rettangolare coperto con un tetto a doppio spiovente. Intorno al pozzo si nota il temenos, un recinto sacro. Nei muri perimetrali, nelle pareti della scalinata e sul fondo, si deponevano le offerte e gli oggetti di culto, i famosi bronzetti, che tanto raccontano della vita sociale nuragica.

Nelle fonti sacre, non esiste la scalinata e l’acqua sgorga in prossimità del piano di calpestio, è presente comunque un piccolo ambiente architravato delimitato da lastre di pietra lavorate finemente che contengono il pozzetto, a volte dotato di vasca poggiata sul fondo. Questi luoghi erano meta di pellegrinaggio, qui si celebravano infatti cerimonie pubbliche, e talvolta attorno al tempio, venivano costruite altre capanne ed edifici di servizio (taverne, luoghi di assemblea e riposo, botteghe, mercati, spazi per gli spettacoli) che formavano dei veri e propri santuari.

Tra i pozzi sacri più importanti meritano sicuramente una visita quello di Santa Cristina a Paulilatino, il pozzo sacro di Sa Testa a Olbia, Matzanni a Villacidro, Predio Canopoli a Perfugas, Sant’Anastasia a Sardara e quello del santuario nuragico di Santa Vittoria di Serri.

Tra le fonti sacre, bellissima quella di Su Tempiesu a Orune, Gremanu a Fonni, la fonte sacra di Niedda a Perfugas, quella di Noddule a Nuoro, Rebeccu a Bonorva e Sa Mitza de Nieddinu a Guspini.

Sono numerosissime in tutta l’Isola invece le domus de janas che riportano il bassorilievo (o anche i disegni di ocra rossa) delle corna taurine: Mandra Antine Thiesi, Sos Furrighesos Anela, Baldedu Chiaramonti, Monte Siseri Putifigari, Anghelu Rujiu Alghero, solo per citarne alcune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA