Lo sapevate? La chiesa più bella di Cagliari fu distrutta dalle bombe alleate nel 1943

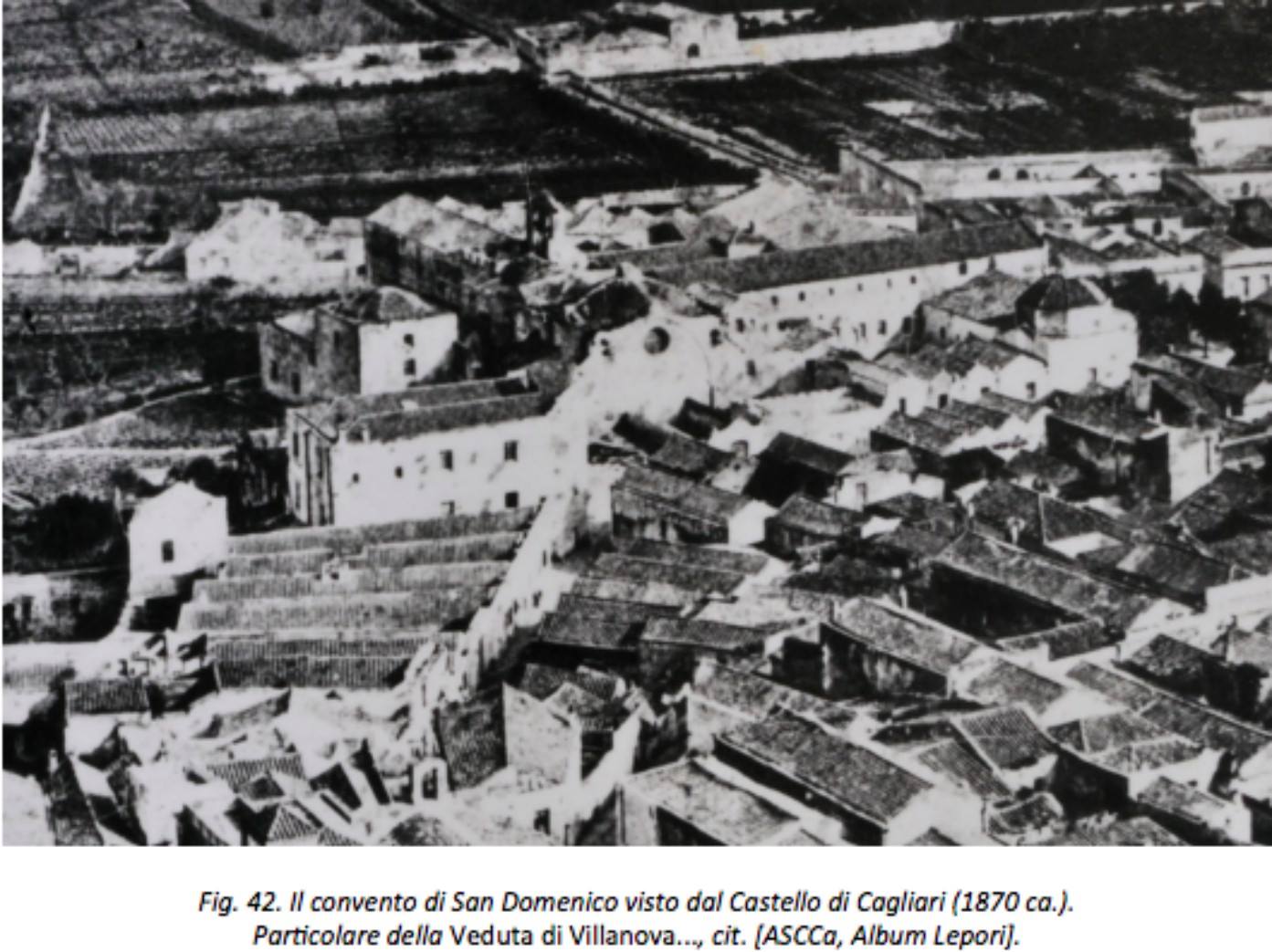

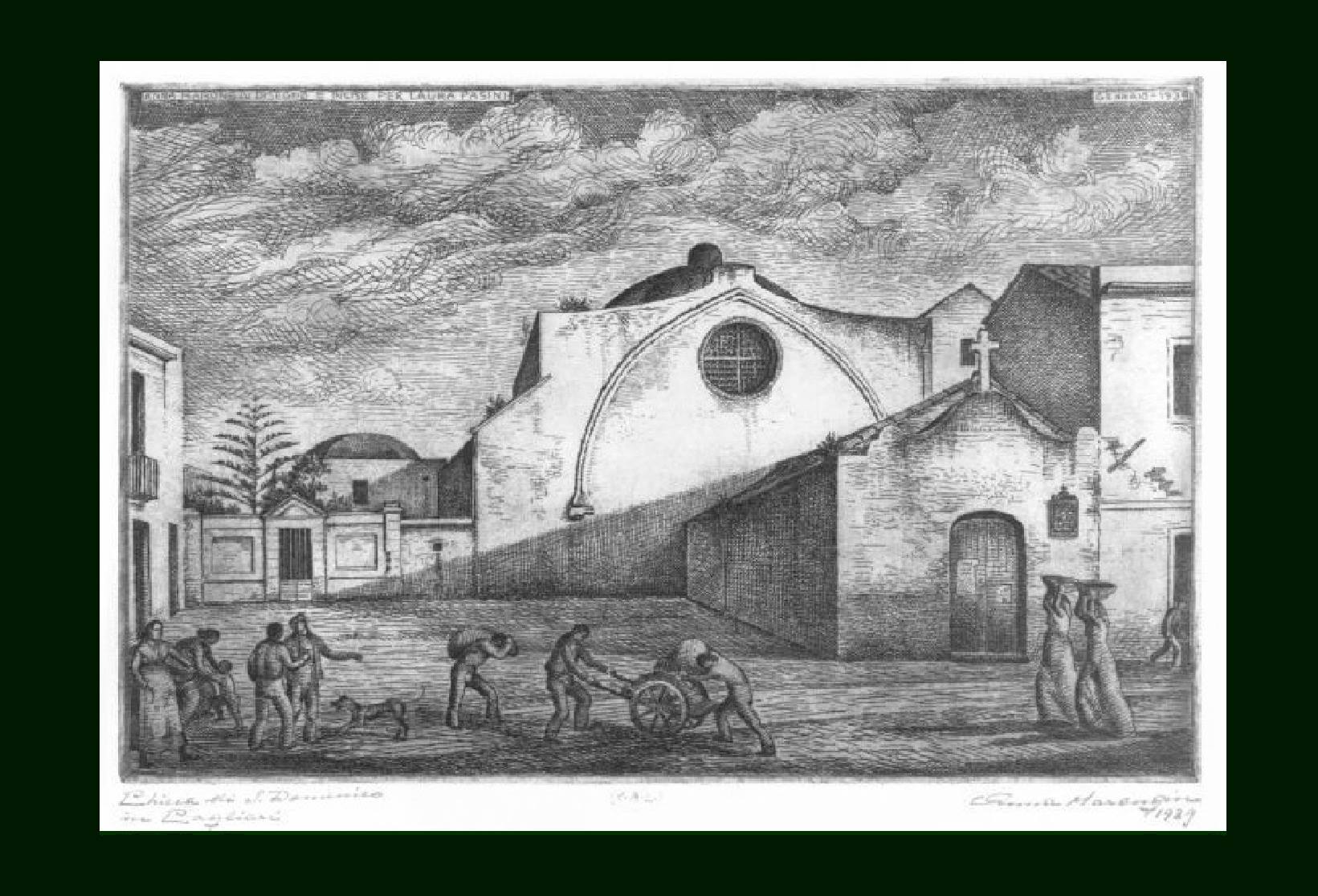

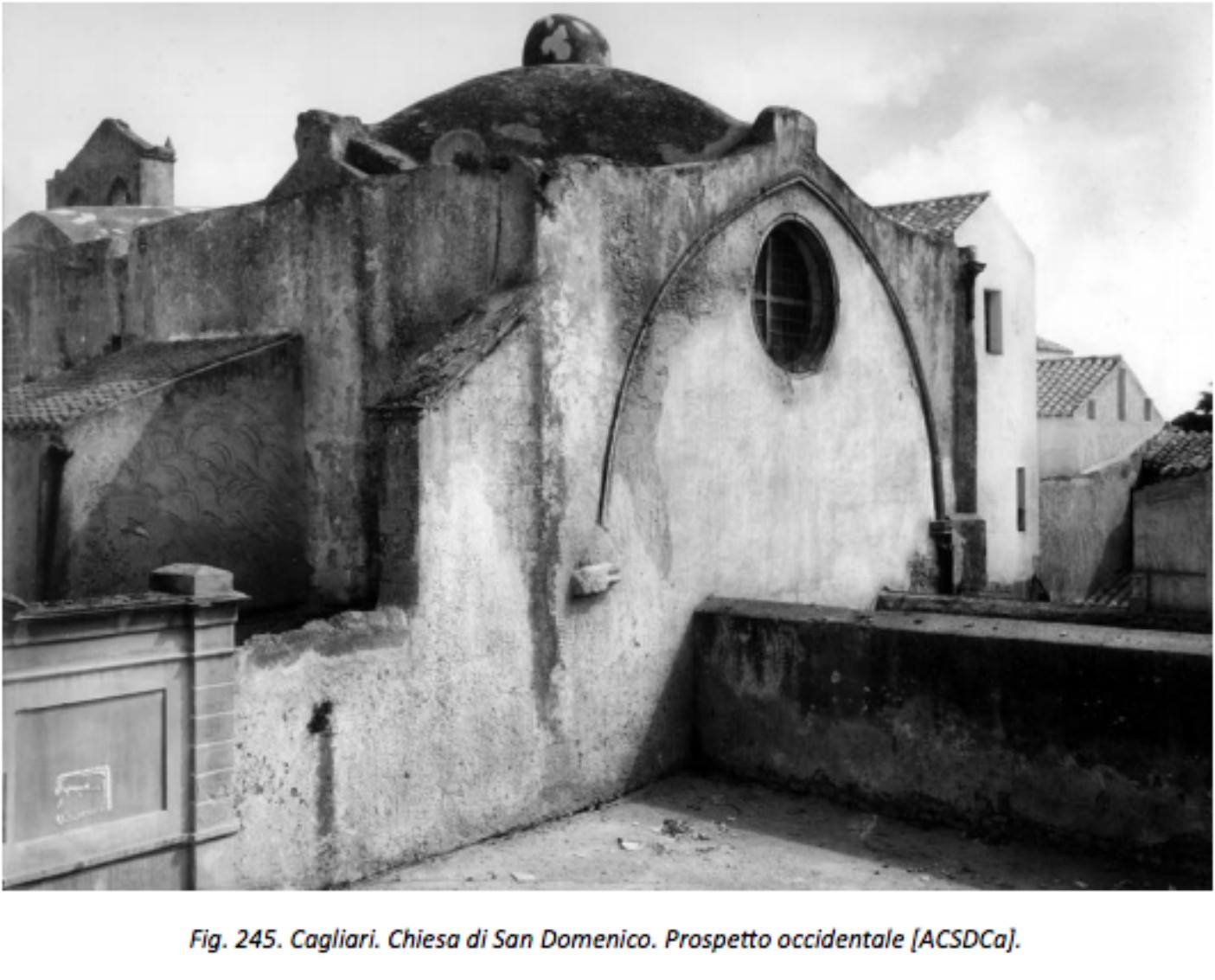

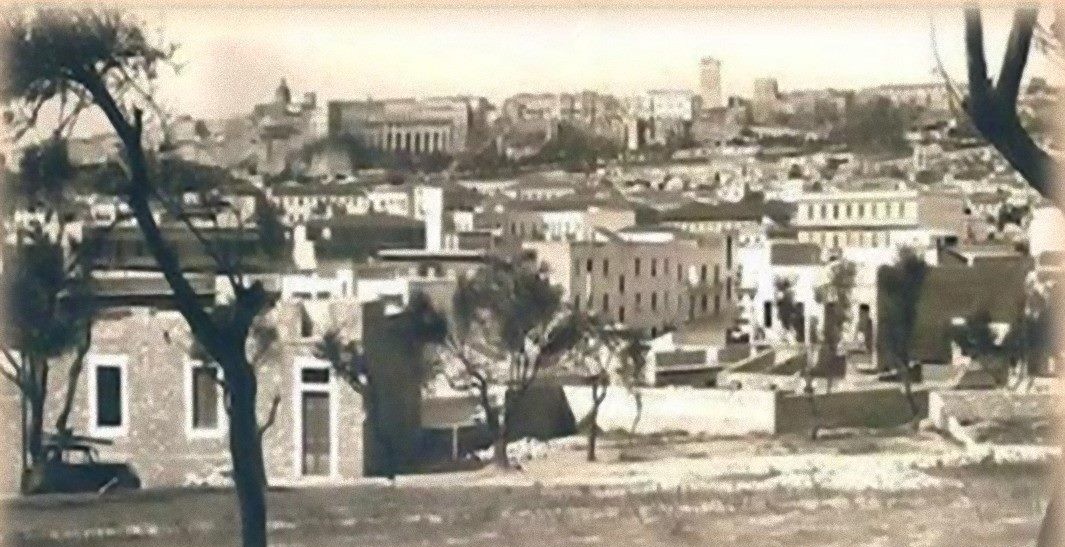

(PHOTOGALLERY) Chi la ricorda l'ha definita una delle chiese più belle di Cagliari e di tutta la Sardegna. Era un esempio eccezionale di stile gotico catalano, per le sue volte, per il chiostro (una parte si è salvata) ma venne spazzata via dalle bombe alleate nel maggio del 1943. Guardate com'era.

canale WhatsApp

Lo sapevate? La chiesa più bella di Cagliari fu distrutta dalle bombe alleate nel 1943.

Chi la ricorda l’ha definita una delle chiese più belle di Cagliari e di tutta la Sardegna. Era un esempio eccezionale di stile gotico catalano, per le sue volte, per il chiostro (una parte si è salvata) ma venne spazzata via dalle bombe alleate nel maggio del 1943.

Fondato nella seconda metà del XIII secolo ai margini del borgo di Villanova, il convento di San Domenico raggiunse la sua massima espansione nel corso della seconda metà del Cinquecento, in seguito all’attuazione di un lungo processo di ammodernamento e di ampliamento della fabbrica conventuale, innescato dall’introduzione nel cenobio della Riforma domenicana (1566). In questo contesto dovette probabilmente inserirsi anche la realizzazione delle due grandi crociere a diciassette e cinque chiavi che coprivano l’aula della chiesa.

Nel 1943 il convento venne raggiunto da due gruppi di bombe che, esplodendo all’interno della chiesa, provocarono la caduta della copertura e della maggior parte delle pareti verticali dell’aula, causando ingenti danni anche al chiostro. La chiesa fu ricostruita leggermente sopraelevata con altre forme ma le sue splendide volte andarono perdute. Sotto la nuova chiesa si conservano solo alcuni ambienti della vecchia struttura e una parte del chiostro.

Ecco cosa riporta un vecchio articolo del professor Franco Masala sulla chiesa di San Domenico:

“L’antica chiesa di san Domenico, gioiello dell’architettura gotico-catalana a Cagliari, venne quasi del tutto distrutta durante i bombardamenti del 1943. Sopra i suoi resti, che oggi costituiscono la cosiddetta Cripta di San Domenico, venne eretta, tra il 1952 e il 1954, l’attuale chiesa in stile moderno ad opera dell’architetto Raffaello Fagnoni.

La chiesa è annunciata da un alto e severo campanile e dalla singolare cupola ellissoidale, che sorge di fronte alla facciata e di poco staccato da essa. La caratterizzazione esterna dell’edificio è data dal paramento, in blocchi a vista di calcare bianco di Bonaria.

Il prospetto principale, in cima a una scalinata che collega la chiesa alla piazza antistante, è a terminale piatto, con tre portali alti e ristretti nella parte inferiore e un finestrone orizzontale che caratterizza la parte superiore. L’interno è a pianta rettangolare, con navata unica e presbiterio anch’esso a pianta rettangolare ma più stretto rispetto all’aula. Dalle pareti laterali partono i costoloni in cemento armato che vanno ad incrociarsi sulla volta, ricordando l’andamento delle volte a crociera stellata, vanto dell’antica chiesa gotica di San Domenico.

L’area presbiteriale, con l’altare maggiore e il coro dei frati, è innalzata rispetto al pavimento dell’aula tramite uno scalone; la parete di fondo del presbiterio è dominata dalle canne dell’organo, costruito dalla ditta Balbiani Vegezzi Bossi di Milano negli anni 1950, e da un mosaico a grandi tessere di ceramica raffigurante san Domenico. L’aula è segnata, nel senso longitudinale, da tre gradini per lato che danno vita a due pseudo-navate contigue alla navata centrale, che così risulta depressa rispetto ad esse.

Sulla pseudo-navata laterale sinistra era stato eretto originariamente un pulpito a pianta esagonale sorretto da un pilastro tronco conico svasato verso l’alto; l’accesso al pulpito era reso possibile grazie ad una scala metallica amovibile; le superfici del pulpito erano interamente rivestite da tessere di un mosaico con fondo oro e figure di santi; alla fine degli anni ’60 il pulpito venne rimosso con una decisione presa, verosimilmente, dal rettore pro-tempore del convento. Di quegli anni è anche la nicchia, ubicata a metà della parete di sinistra della chiesa, creata per ospitare la preziosa statua seicentesca della Madonna del santo Rosario. Le dimensioni della nicchia, tuttavia, si dimostrarono insufficienti per ospitare degnamente la statua, collocata stabilmente sulla portantina processionale, viene esposta ai fedeli alternativamente nella chiesa superiore o in quella inferiore, a seconda delle stagioni.

Negli anni novanta la chiesa superiore ha subito delle modifiche per adeguare la stessa alle mutate norme sulla celebrazione della santa messa, secondo quanto previsto dalla Chiesa madre; le modifiche hanno comportato, nel presbiterio, la distruzione dello snello altare di progetto (che aveva un originale tabernacolo in legno di mogano a forma tronco conica) con la creazione di una mensa costituita da un distonico e tozzo parallelepipedo affiancato da due leggii, altrettanto tozzi e distonici, rivestiti in un lastrame di granito grigio e che, come detto, mal si adattano al marmo in calcare di Trani presente in tutte le pavimentazioni interne della chiesa, oltre che allo stile ed al gusto dell’architetto progettista. Un ulteriore discrasia stilistica fu compiuta, con l’intervento sopra descritto, con la creazione di altri due tozzi altari-parallelepipedi in granito grigio sulle pareti di fondo delle due pseudo-navate laterali.

Nonostante questi interventi la chiesa superiore di san Domenico rappresenta, forse, l’unico intervento di qualità realizzato a Cagliari nel secondo dopoguerra. Della chiesa inferiore gotico catalana, come detto, è rimasta intatta la sola cappella della Madonna del santo rosario, ubicata nel fianco sinistro ed in prossimità del presbiterio; è andato tuttavia disperso il retablo ligneo seicentesco che ospitava la statua della Madonna, oltre a numerosi quadri e formelle alcune delle quali sono ancor oggi presenti nel chiesa e nel convento”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sapevate? A Cagliari nel cuore di San Benedetto c’era un vecchio quartiere molto caratteristico di cui rimangono poche case

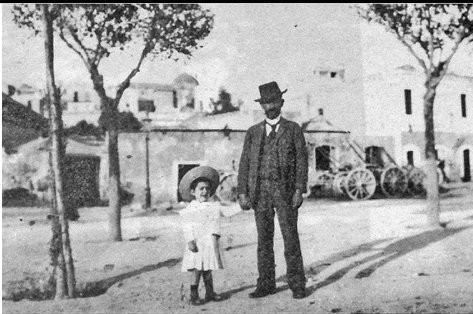

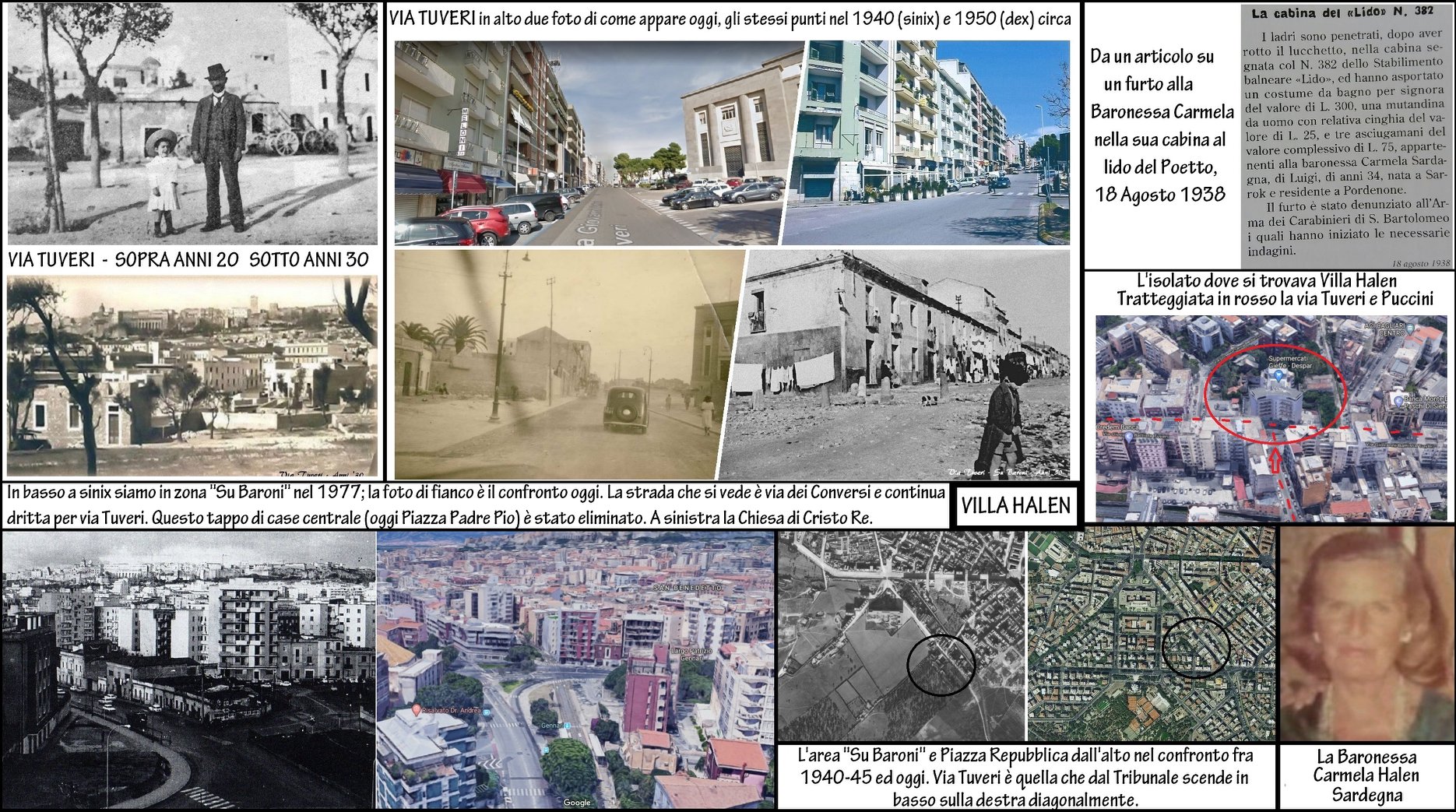

Subito dopo il tribunale, percorrendo a ritroso via Tuveri, sulla sinistra troviamo una serie di caseggiati che facevano e fanno parte di un vecchio quartiere, una serie di vicoli e spazi nei quali il tempo sembra essersi fermato. Adesso ci abitano una ventina di famiglie, ma prima, circa cento anni fa, era uno dei cuori pulsanti della città.

canale WhatsApp

Lo sapevate? A Cagliari nel cuore di San Benedetto c’era un vecchio quartiere molto caratteristico di cui rimangono poche case.

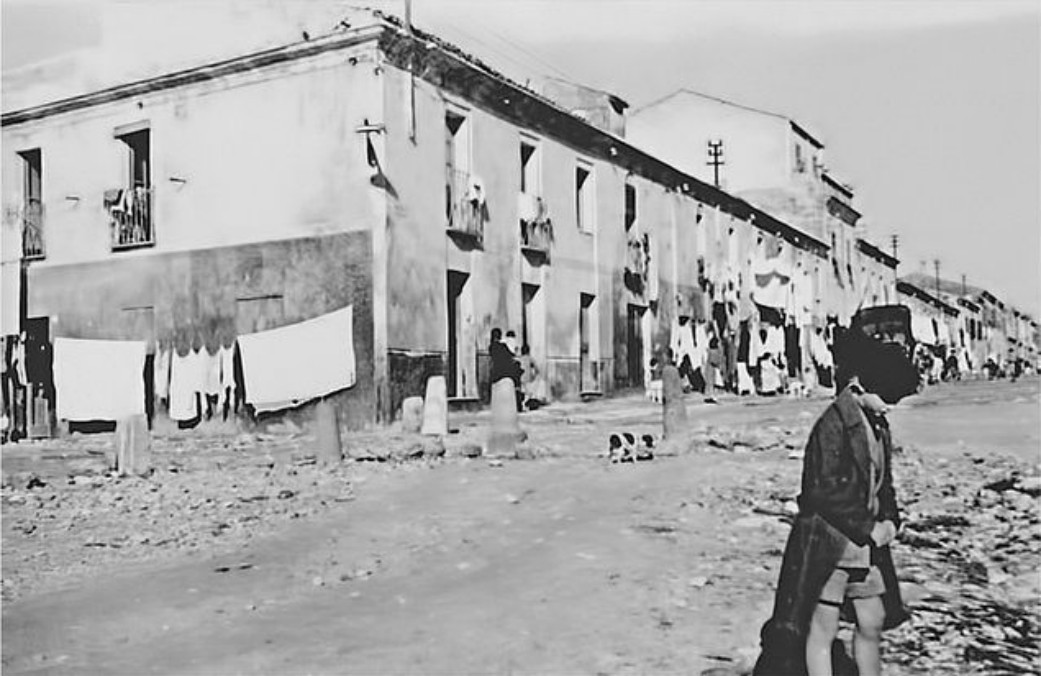

Era la Cagliari de is prazzas, dei giovanotti pronti a certare per una pivella: subito dopo il tribunale, percorrendo a ritroso via Tuveri, sulla sinistra troviamo una serie di caseggiati che facevano e fanno parte di un vecchio quartiere, una serie di vicoli e spazi nei quali il tempo sembra essersi fermato. Adesso ci abitano una ventina di famiglie, ma prima, circa cento anni fa, era uno dei cuori pulsanti della città.

Si tratta di Su Baroni, il quartiere casteddaio che pochi conoscono nella zona più antica di San Benedetto. Un tempo, quando Su Baroni era l’estrema periferia della città, le case erano molte di più: si affacciavano in cortili comuni, is prazzas, ed erano abitate da ceti bassi della popolazione cagliaritana. Ne esistono simili ancora in via Lanusei, dietro la Manifattura Tabacchi ed erano presenti anche nelle vie Satta, Garibaldi e Sonnino. Come scrive Pier Paolo Mastino per “Cagliaricosedavedere” in questi cortili si affacciavano decine di abitazioni a schiera il più delle volte costituite da un solo vano e cucina.

La denominazione su Baroni veniva originariamente usata per identificare la vasta area che si estendeva da Monte Urpinu all’odierna via Dante. Come toponimo è evidente la genesi dal titolo araldico del proprietario, che era il Barone di Teulada.

In una zona occupata da orti subito dopo la Prima Guerra Mondiale, Alceste Antinori, figlio di Evangelista, un garibaldino toscano che partecipò alla spedizione dei Mille, fece costruire queste case.

La solidità finanziaria di Antinori non durò a lungo e così il suo patrimonio immobiliare fallì nel 1927 e divenne proprietà del Comune di Cagliari.

Alle abitazioni si accedeva dall’area condominiale o, se al piano superiore, attraverso un lungo ballatoio protetto da una ringhiera in ferro. I servizi igienici erano meno dell’essenziale; un unico gabinetto serviva per tutte le famiglie. Poche prazzas avevano un rubinetto d’acqua, spesso, infatti, occorreva approvvigionarsi dalla fontanella della pubblica via. È facile immaginare come questi due servizi comuni, come afferma lo stesso Pier Paolo Mastino, fossero occasione d’incontro (ciacciarras de grifoni) e di scontro (certus de comuru). Stando gomito a gomito, la socializzazione era frequente e si dilatava sino a creare veri e propri momenti di vita comunitaria. Il motivo di festa per una famiglia lo era anche per le altre. Come pure diventavano comuni la tristezza e il lutto. Nascite, comunioni, cresime, matrimoni costituivano altrettante ricorrenze gioiose per la piccola comunità de sa prazza; così la morte era un fatto di cordoglio corale.

L’umanità delle prazzas, nonostante le apparenze, era, in sostanza paciosa e di cuore; non conosceva né odio né rancore. Le zuffe, il pugno facile, l’insulto pesante a carico della moralità dei vivi e degli antenati erano continui. Tuttavia, tutto finiva nel cazzotto o nel richiamo solenne alle corna. Le bufere cadevano, per lo più di colpo come di colpo erano esplose e quando la luna volgeva al buono non era raro che la prazza si mutasse in banchetto. Dalle prazzas di Su Baroni uscirono le reginette della balera che, all’ inizio degli anni Trenta, il dopolavoro aveva messo su in un piccolo casale che stava proprio dove ora c’ è la chiesa di Cristo Re.

Ora Su Baroni è una realtà in grande abbandono. Non è che resti molto: qualche decina di metri malamente ricoperto di cemento segna il confine delle rimpiante prazzas, qualche resto di balconata, qualche pianta e qualche sottano.

Molti vecchi proprietari hanno preferito vendere il terreno, altri (ormai pochi), invece, in quei “vicoletti” ci sono cresciuti, ricordando le rivalità con gli altri quartieri cittadini, ma soprattutto ci vogliono rimanere fino alla fine. Oggi in questa zona gravitano varie banche e importanti edifici pubblici, la Questura, il Tribunale. Quando Antinori fece edificare il suo complesso , via Tuveri era una grande strada di campagna con qualche casa agricola, campi, orti e siepi. Ecco come si è trasformata.

Molto interessante a questo proposito l’articolo di Francesco Calledda Patta, visto sul gruppo Facebook Storia e Mito – Sardegna nel Mediterraneo, che qui riportiamo integralmente, con una serie di informazioni significative su tutta la zona:

“L’area di cui stiamo parlando, denominata “Su Baroni”, si trova in mezzo fra le zone di Bonaria, S.Alenixedda, Genneruxi, San Benedetto e Monte Urpinu. Andò in seguito a racchiudere in un “nuovo” quartiere con appunto questo medesimo nome che aveva come punto centrale la via Tuveri ed il Tribunale.

Tutte le zone nominate erano fino alla Prima Guerra Mondiale aperta campagna. Cagliari aveva iniziato ad espandersi già dall’ XIX secolo allargandosi in tutte le direzioni. Dalla parte di Villanova si era arrivati a costruire fino alla rotonda di San Benedetto ma oltre, in direzione di Monte Urpinu, non vi era che qualche fabbrica o azienda di campagna.

Il nome di “Su Baroni” gli venne dato perché apparteneva in gran parte ai Baroni di Teulada, i Sanjust, famiglia aristocratica sarda ma di origine catalana con titoli di Marchesi di Neoneli, Marchesi di San Sperate, Conti di Tuili, Baroni di Teulada, Signori di Furtei e Villagreca, di Pauli e di Pirri e imparentati con le famiglie più ricche e nobili dell’isola, fra cui gli Aymerich e i Manca di Villahermosa. Giunsero qui insieme alle famiglie dell’aristocrazia spagnola con l’Infante Alfonso d’Aragona quando si accinse a conquistare l’isola nel 1323. Da allora la famiglia si diramò in molteplici rami la cui diramazione continua tutt’oggi.

Erano proprietari di queste terre da secoli.

La “Chiesa Aragonese” ad esempio è un edificio eretto tra il XVII e il XVIII secolo, per volontà di Giovanni Sanjust, barone di Teulada, sopra le rovine di una chiesa bizantina. Alla fine del XIX secolo la chiesetta venne restaurata, con l’aggiunta anche di alcune decorazioni in stile Liberty. I danni causati dai bombardamenti del 1943 richiesero ulteriori restauri, attuati nel 1968.

Fu Francesco Sanjust Catalan (1731 – 1802), 1° Barone di Teulada, a impiantare nel 1765 l’oliveto di via Tuveri, Piazza Palestrina, via dei Conversi, poi usato per due secoli e utile all’azienda che creerà lì. La maggior parte degli attuali Sanjust discendono dal figlio di questo loro antenato, chiamato Don Enrico Sanjust Chabod (1788-1821), Barone di Teulada, che ebbe con Donna Caterina Amat di Villarios dieci figli dei quali Carlo, Francesco, Giovanni ed Ignazio ebbero numerosa discendenza.

Allo stesso modo, furono questi baroni a rimboschire il colle di Monte Urpinu, completamente spoglio a causa dell’utilizzo spregiudicato del legname che si fece nell’800 (un’ordinanza spagnola del 1536 vietava il taglio degli alberi: evidentemente già allora il colle era seriamente minacciato). Siro Vannelli (1925-2000), botanico toscano trasferitosi in Sardegna a fine anni ’50, fa risalire la nascita del primo nucleo della pineta di Monte Urpinu intorno al 1870. Fu l’agronomo Rafaele Pischedda, per ordine del barone Sanjust di Teulada, ad occuparsi della prima opera di rimboschimento, di cui le più celebri piantagioni per maestosità furono i pini di Aleppo. Un secondo intervento massiccio avverrà nel 1954 e poi negl’anni 70 (questi interventi, in cui era coinvolta la popolazione, son nati dalla Festa dell’Albero istituita in periodo fascista per iniziativa del fratello del Duce, Arnaldo Mussolini, studioso agrario con grande sensibilità ecologica, e che continua tutt’oggi).

Nel primo dopoguerra La zona iniziò a riempirsi di case formando un nuovo quartiere detto appunto “Su Baroni”, fatto di case semplici e di carattere popolare, grazie all’attività imprenditoriale di Alcesti Antinori, figlio di Evangelista, un garibaldino toscano. La sua attività fallirà nel 1927.

Di questo approfitterà un ufficiale dell’esercito belga, Louis Halen, che a Cagliari svolgeva il compito di Console del Belgio, il quale comprerà terreni in quell’area iniziando la costruzione di una ricca casa campidanese in via Tuveri angolo via Randaccio (quest’ultima strada di campagna) soprannominata dai cagliaritani “Villa Halen”.

Esso andò via dalla Sardegna solo nel periodo della I Guerra Mondiale, poiché non si capiva l’Italia con chi volesse schierarsi. Si trasferì dunque a Parigi dove rimase per 10 anni finché tornò intenzionato a comprare nuove terre dai Sanjust.

Il console Halen si sposò con Enrica Manca di Villahermosa e Santa Croce (detta Enrichetta, di cui non son riuscito a trovare notizie ma pare sia nata nel 1875 e che il suo nome precedente al matrimonio fosse Manca di Nissa e Villahermosa Aymerich) ed ebbe nel 1906 una figlia, Carmela. Ella nacque a Sarroch ma passò la propria infanzia tra Belgio e Parigi, dove visse prima di tornare in Sardegna con la famiglia. Aspettando che la nuova Villa in via Tuveri fosse pronta e abitabile stettero nelle loro altre case di famiglia: una era la sontuosa Villa d’Orri (dopo Torre degli Ulivi in direzione Pula) la cui impostazione odierna la diede Stefano Manca di Villahermosa e Santa Croce negli anni del soggiorno cagliaritano della corte sabauda (1799-1814) durante il forzato esilio in seguito all’occupazione francese del Piemonte; l’altra era quello confinante col Palazzo Boyl, il Palazzo Zapata di Castello ( famoso palazzo dal ricco portale e in cui venne ricavato l’antico Teatro Civico, dove le nobili famiglie Zapata e Brondo erano unite ai Sanjust).

La figlia Carmela andrà in sposa all’ufficiale di cavalleria Giovanni Sardagna di Trento, discendente di una stirpe di baroni, che conobbe sul Lago di Como, località dove la famiglia trascorreva le vacanze estive.

Era conosciuta infatti come “Carmen Halen Sardagna Manca di Villahermosa”. Dalla famiglia ereditava diversi cognomi: i principali erano “Sardagna” per il cognome del marito e “Halen” di padre; dalla mamma ereditava il cognome “Manca” che avevano anche il nonno e il bisnonno da parte di madre; sempre da parte di madre la nonna di Carmen era “Aymerich” e sua bisnonna “Sanjust”.

La famiglia si trasferì dunque a Villa Halen che sarà usata come abitazione e sede operativa per l’azienda agricola.

Nel 1939 il padre Louis Halen vendette alla città (ad un prezzo simbolico di 1 milione di lire, che per quel valore potremmo dire che la regalò) l’area che verrà sistemata a Parco Pubblico di Monte Urpinu. È a lui dunque che dobbiamo la creazione del parco dove 30 anni prima, nell’anno in cui si trasferì a Cagliari (1899) la Deledda era solita passeggiare con quello che sarebbe diventato suo marito, Palmiro Madesoni, e con cui si trasferirsi a Roma diventando nel 1926 la prima donna italiana a ricevere il premio Nobel per la letteratura.

Vi è tutta una storia intricata di compravendite di terreni in questa zona di Cagliari e passaggi da persona a persona. Ad esempio un’altra porzione di Monte Urpinu venne affittata dalla baronessa (Enrica o Carmela, non è chiaro purtroppo) e se ne ricavò una cava per trarne calce. La prese era una famiglia di origini algheresi, i Sotgiu, che fecero la fortuna in Brasile per poi tornare e sfruttare diversi terreni da cui trarre materiale da costruzione (avevano altre terre in Piazza d’Armi, Tuvixeddu, Tuvumannu). Il figlio di questi imprenditori ebbe una delle più grandi industrie isolane su questo settore che durò dal dopoguerra fino agli anni 1956-58 circa quando lui morì e l’azienda fallì, come mi raccontò il figlio di quest’ultimo.

Nel frattempo a Cagliari aumentavano gli edifici e così la popolazione. Siamo nel dopo seconda guerra mondiale e il grande “piano INA-Casa” (o Piano Fanfani, dal suo promotore politico Amintore Fanfani nel 1949) portò a programmi di costruzione nei quartieri occidentali (di Is Mirrionis tra 1953 e 56) e orientali.

I terreni che occupano il punto di cerniera tra il limite della città costruita e l’espansione orientale della città, vennero venduti alla IEEP (Istituto per l’Edilizia Economica e Popolare) per un’area complessiva di 25.678mq il 26 gennaio 1950 dalle signore Enrica Manca di Villahermosa vedova Halen e

Carmela Sardagna nata Halen e la risistemazione dell’area, ovvero la zona a sud del tridente che delimita il nuovo Tribunale, prevista dal Piano di Ricostruzione, venne affidato all’architetto Adalberto Libera (che nel 1940 sposò la cagliaritana Stefania Boscaro, legata alla famiglia Halen).

Carmela Halen (1905-1999) e Giovanni Sardagna ebbero due figlie: Enrica Dondina (nata Sardagna Halen) e un altro figlio. Enrica Dondina avrà un figlio, Francesco Dondina; è quest’ultimo a raccontare la storia della nonna Carmela che diventata anziana dovrà combattere e scontrarsi contro il Comune per anni.

Infatti risalendo alla donazione fatta al Comune dei terreni per la realizzazione del parco, questo appaltò una parte di terra non concessa all’ ESAF (Unione 21 Aprile 2011) dove gli operai misero l’impianto di sollevamento acque tutt’ora utile per l’acquedotto di Monte Urpinu che rifornisce gran parte della città.

Carmela, donna d’altri tempi, avvocato e difesa dall’avvocato Walter Pinna, vinse la causa dopo parecchi anni (la prima sentenza fu del 1981) e costrinse il Comune ad un risarcimento di quasi 7 milioni di euro.

Carmela, che nell’ultima parte della sua vita aveva perso molto della sua ricchezza, era stata costretta a vendere gran parte della Villa Halen al dentista Caruso per trasferirsi in uno dei corpi di fabbrica della stessa villa che comprendeva il garage. Ora aveva 93 anni e poteva godersi la vecchiaia col cospicuo risarcimento. Purtroppo invece di li a poco morì (1999).

In un intervista la donna parlò di un numero di Casaviva del 1998 dove un lungo servizio parla della sua casa.

Qualche anno dopo (2005) la villa verrà demolita, col rammarico del quartiere e di chi passando di li poteva notare quella casa in mezzo ai palazzi, tra le poche superstiti case campidanesi, con un giardino enorme in cui era solito andare Fra Nicola in cerca della fontanella per riposarsi e chiedere l’elemosina. Pochi eletti potevano entrare in questa casa che, costruita nel primo quarto del secolo, venne risistemata da Carmela senza sconvolgere la struttura antica; era quindi dal gusto antico come in passato ed è stato un peccato averla persa.

Nell’immagine in alto a destra c’è un articolo del 1938 che poiché non si legge lo riporto qui: “I ladri sono penetrati dopo aver rotto il lucchetto nella cabina segnata col N° 382 dello stabilimento balneare Lido ed hanno esportato un costume da bagno per signora dal valore di L.30, una mutandina da uomo con relativa cinghia dal valore di L.25, e tre asciugamani del valore complessivo di L.75, appartenenti alla baronessa Carmela Sardagna di Luigi, di anni 34, nata a Sarrok e residente a Pordenone. Il furto è stato denunziato dall’arma dei Carabinieri di S.Bartolomeo i quali hanno iniziato le necessarie indagini”.

Fonti:

– Articolo di Francesco Calledda Patta

© RIPRODUZIONE RISERVATA