Le Corbusier, lezioni di modernismo al Museo Nivola di Orani

Per la prima volta in Italia i disegni di una delle figure più influenti dell’architettura contemporanea grazie a un progetto della Fondazione di Sardegna e della Fondazione Nivola. Inaugurazione il 22 dicembre.

canale WhatsApp

Le Corbusier non è solo il più grande architetto del Novecento, ma anche un eccezionale artista visivo, che, partito dalle geometrie del periodo purista (dal 1918 alla seconda metà degli anni Venti), ha sviluppato, attraverso il contatto con l’atmosfera surrealista e la lezione di Picasso e Léger, un linguaggio sintetico di grande potenza e suggestione. Alla base del suo lavoro di pittore sta una produzione grafica ricchissima e tuttora poco conosciuta.

Da un corpus di oltre 300 opere, ne sono state selezionate 64, riunendo per la prima volta i segmenti della raccolta oggi divisa tra Europa e America. “Questi disegni – spiega Giuliana Altea – costituivano una riserva di immagini cui Le Corbusier attingeva non solo per i dipinti ma anche per gli arazzi e le pitture murali, in accordo con quell’idea di “sintesi delle arti”, di fusione fra arte e architettura, così importante nella sua opera.”

La mostra esplora da un lato l’universo creativo del maestro del modernismo, dall’altro getta luce su un episodio della sua biografia – il rapporto con Costantino Nivola – ricco di conseguenze su diversi aspetti della sua opera. Come osserva Antonella Camarda “è affascinante pensare che questa collezione contenga quanto Le Corbusier, all’indomani della guerra, pensava valesse la pena di portare con sé nei suoi viaggi, di salvare dalle rovine del vecchio mondo.”

Nato da un progetto congiunto della Fondazione di Sardegna e della Fondazione Nivola nell’ambito del ciclo “AR/S – Arte condivisa in Sardegna”, il progetto espositivo è sostenuto dall’Assessorato del turismo, artigianato e commercio della Regione Sardegna e si avvale dell’importante collaborazione della Fondation Le Corbusier. “Con questa rassegna – afferma il Presidente della Fondazione di Sardegna Antonello Cabras – il ciclo AR/S estende il proprio raggio di azione, mettendo in rapporto il patrimonio artistico regionale con il più ampio scenario dell’arte e dell’architettura internazionali del Novecento.”

Le Corbusier e Nivola si conoscono nel 1946 a New York e tra i due si instaura subito un rapporto di amicizia destinato a durare tutta la sua vita. Lo studio dell’artista più giovane nel Greenwich Village e la sua casa di Long Island, dove Corbu è spesso ospite, offrono un gradito rifugio dalle tensioni che accompagnano il suo lavoro con l’équipe delle Nazioni Unite. Le Corbusier si trova in quell’anno infatti nella metropoli americana in quanto membro del team internazionale di architetti incaricato della progettazione del Palazzo delle Nazioni Unite.

L’insegnamento di Corbu è determinante per Nivola, che si accosta al modernismo, abbandonando il suo precedente stile espressionista. I disegni che Le Corbusier porta con sé da Parigi o realizza in America costituiranno per lui un vademecum di spunti e soluzioni formali, ma soprattutto un esempio di rigore progettuale e di libertà creativa. Attraverso quei fogli Nivola ricorderà di aver imparato “le regole del gioco, il più bel gioco che l’uomo abbia mai inventato, il gioco dell’arte”.

ll gioco della forma. Il percorso si apre con disegni e studi della fase purista, nella quale il giovane Le Corbusier mette a punto un sistema grafico sobrio e rigoroso, fondato sulla geometrizzazione di un repertorio di oggetti quotidiani. Il tema della natura morta è il punto di partenza di un’analisi in cui le forme, come parole di un vocabolario, diventano elementi di una grammatica visuale. Molti anni dopo, a New York, Le Corbusier farà della “natura morta” del tavolo da pranzo di Nivola uno strumento attraverso cui insegnare a vedere. Il grande Studio sul tema delle “caffettiere” dalla doppia data “New York 1927-1947” ricollega idealmente i due momenti.

Le metamorfosi della figura. La figura umana, assente nel periodo purista, appare nell’opera di Le Corbusier a partire dalla fine degli anni Venti. Attraverso i disegni raccolti in questa sezione è possibile seguire le trasformazioni della presenza umana dalle geometrie equilibrate e armoniose degli inizi a quelle aggressive e inquietanti dei primi anni Quaranta. I volti e i corpi passano da sembianze riconoscibili a una radicale stilizzazione, a violente e quasi mostruose deformazioni. Il tema della figura a mezzo busto, affrontato già alla fine degli anni Venti, si sviluppa nei decenni successivi in serie diverse come quelle dell’Atleta o dell’Angelo custode.

Il nudo femminile. Il nudo femminile è onnipresente nell’arte del Novecento, tanto tradizionale quanto d’avanguardia. Le Corbusier non fa eccezione, anzi: per lui la donna rappresenta un’autentica ossessione, l’immagine dell’“altro” in rapporto al quale costruire la propria identità. Non meraviglia che il tema emerga con decisione nella sua pittura dopo il viaggio ad Algeri del 1931. È uno sguardo, il suo, che – connotato dal più classico atteggiamento “orientalista” – al tempo stesso distanzia e mitizza. Le sue donne, potenti e voluttuose, sono insieme emanazioni della sacralità della natura e corpi oggetto del desiderio maschile.

Icona. Un posto a sé nella collezione occupa il tema della “donna con la bugia”, da Le Corbusier chiamata anche “Icona”. La serie di disegni, eseguiti a New York, prepara un gruppo di dipinti dallo stesso titolo, tra cui spicca la splendida tela del 1946 anch’essa appartenuta a Nivola, recentemente apparsa in asta da Sotheby’s. La maestosa figura femminile è un ritratto della moglie di Le Corbusier, Yvonne Gallis, la donna più importante della sua vita. Le Corbusier la rappresenta con una candela accesa, simbolo del focolare domestico di cui è custode, ma anche allusione al suo potere sessuale.

Muri parlanti. Nel settembre 1950 Le Corbusier, ancora una volta ospite di Nivola, realizza nella casa di Long Island un murale su due pareti contigue. Il tema della pittura murale aveva cominciato a interessarlo fin dagli anni Trenta; i dipinti di Springs riassumono alcuni temi caratteristici delle ricerche da lui condotte negli anni di guerra. A partire dalla suggestione di oggetti trovati come ciottoli e ossa spolpate (gli “oggetti a reazione poetica”), Corbu aveva sviluppato in scultura e in pittura composizioni di sapore surrealista, battezzate coi nomi di Ozon (dal paese dei Pirenei dove si era rifugiato durante l’occupazione nazista di Parigi), Ubu e Panurge (dai personaggi di Alfred Jarry e di François Rabelais). Questa sezione ospita disegni che preparano il murale e altri legati ai temi che vi sono rappresentati.

La scoperta del sandcasting. Nel 1951, sulla spiaggia di Long Island, Le Corbusier sperimenta sull’esempio di Nivola la tecnica del sandcasting (calco in gesso da una matrice in sabbia), con la quale realizza alcune sculture. Questa esperienza è testimoniata in mostra da due bronzi tratti dai sandcast oggi perduti, uno dei quali raffigura la Main ouverte, la mano apertasimbolo di pace, prosperità e comunione tra gli uomini. La scoperta del sandcasting contribuisce a far maturare in Le Corbusier una diversa concezione delle superfici in cemento e del rapporto tra scultura e architettura, che troverà espressione nei suoi edifici degli anni Cinquanta.

Con Le Corbusier. Lezioni di modernismo, la Fondazione di Sardegna e il museo Nivola celebrano l’incontro cruciale nella vita di Nivola come artista e al tempo stesso propongono al pubblico un aspetto significativo e ancora poco noto dell’opera di Le Corbusier, uno dei giganti dell’architettura e dell’arte del Novecento.

Il Museo Nivola. Il Museo Nivola di Orani (Nuoro), sito al centro di un parco nel cuore della Sardegna, è dedicato all’opera di Costantino Nivola (Orani, 1911 – East Hampton, 1988), figura importante del contesto internazionale incentrato sulla “sintesi delle arti”, l’integrazione tra arti visive e architettura, e personaggio chiave negli scambi culturali tra Italia e Stati Uniti del secondo Novecento. Il museo possiede una collezione permanente di oltre duecento sculture, dipinti e disegni di Nivola e organizza mostre temporanee incentrate in prevalenza sul rapporto fra l’arte, l’architettura e il paesaggio.

*Foto ⓒ Fondation Le Corbusier by SIAE 2018.

INFO

Museo Nivola, Orani (NU), 22 dicembre 2018 -17 marzo 2019

a cura di Giuliana Altea, Antonella Camarda, Richard Ingersoll, Marida Talamona

progetto: Fondazione di Sardegna – AR/S – Arte Condivisa in Sardegna con Fondazione Nivola

Patrocinio e contributo:

Assessorato del turismo, artigianato e commercio della Regione Autonoma della Sardegna

Il viaggio di Autunno in Barbagia: visitiamo Ovodda, paese del pane e terra di centenari

Ultimo fine settimana in compagnia del viaggio di Autunno in Barbagia che, nel suo arrivederci al cuore pulsante della Sardegna, ci condurrà nelle "cortes" di Ovodda, paese del pane e terra di centenari. Centro medievale immerso in una natura dai tratti alpini, Ovodda è custode di rinomate tradizioni artigianali, pregiata enogastronomia e di un celebre carnevale sui generis.

canale WhatsApp

Ultimo fine settimana autunnale e ultimo appuntamento, il sedicesimo, con la magia e l’incanto del viaggio di Autunno in Barbagia. Dopo mesi trascorsi a girovagare nel cuore profondo della Sardegna, la mostra itinerante che ci ha fatto conoscere le ricchezze barbaricine giunge al capolinea. Un’avventura cominciata con una semplice domanda, rivolta rigorosamente in limba: «A lu connoches su coro de sa Sardigna?». E grazie alla quale, abbiamo visitato luoghi straordinari, ammirato tradizioni secolari e conosciuto la calorosa accoglienza della gente di Barbagia. È arrivato, quindi, il momento di riprendere la via di casa, ma non prima di fermarci nelle ultime tappe di questo indimenticabile viaggio. Dal 15 al 16 dicembre, lo spirito barbaricino ci accoglierà nelle “cortes” di Ovodda e Orune: un arrivederci lungo due giorni, in cui il volto del lato più intimo dell’Isola ci sorriderà ancora una volta per ammaliarci e per ricordarci che, in realtà, il cuore pulsante della Sardegna non smetterà mai di battere. Oggi, nel nostro saluto a questa magnifica terra, vogliamo fermarci in quel paese dai tratti alpini, dove tradizioni, artigianato e un particolare carnevale sono l’anima della comunità: visitiamo Ovodda, paese del pane e terra di centenari.

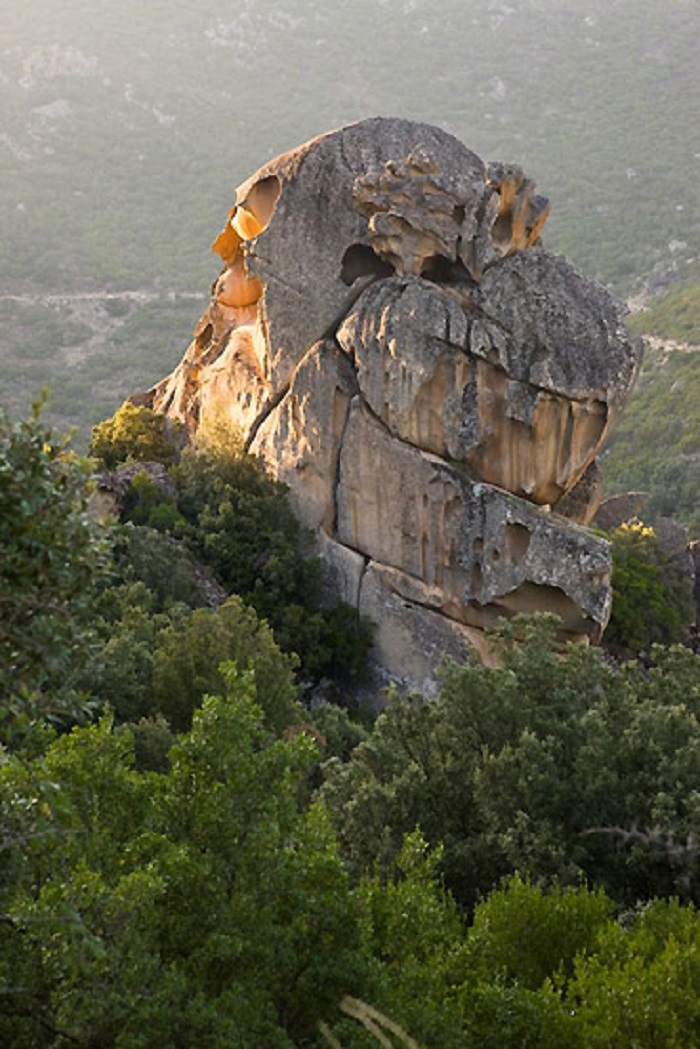

Incastonato nel centro della Sardegna, Ovodda è un piccolo paese dal forte carattere agro-pastorale che si incontra a cinquanta chilometri da Nuoro, nella Barbagia di Ollolai, al confine con la regione del Mandrolisai. Questo borgo montano di origine medievale si issa a circa 700 metri di altitudine, su un pianoro granitico ai piedi del monte Orhòle, in un territorio straordinario, racchiuso dal massiccio del Gennargentu e attraversato dai fiumi Tino e Tirso che confluiscono nel lago artificiale del Cucchinadorza. Qui, la natura è uno spettacolo generoso di luci, colori, suoni e profumi, creato per rapire il viandante con paesaggi sempre diversi e dai contorni alpini: rilievi di granito, boschi secolari, valli lussureggianti e, ancora, torrenti, cascate, ruscelli e laghi, si alternano e ricreano scenari incantati, dove si respira un’aria frizzante e pulita che cura il corpo e lo spirito, un’aria magica che – si dice – regala longevità. Lo spettacolo della natura si gode anche dall’abitato, dove strette stradine di ciottoli conducono nel pittoresco centro storico, in cui tra le tipiche dimore in pietra granitica si aprono i colori di magnifici murales. La natura incontaminata e la bontà del clima sono la ricchezza di questo borgo, un privilegio che ha concesso agli ovoddesi di condurre un’esistenza serena e longeva: qui sono tantissimi gli abitanti che hanno superato la soglia dei cento anni, o che si apprestano a compierli, permettendo a Ovodda di acquisire il felice epiteto di “paese dei centenari”, un luogo custode dell’elisir di lunga vita, da tempo oggetto di studio a livello mondiale. Questo borgo, inoltre, è famoso anche per la sua secolare tradizione enogastronomica, specialmente quella della panificazione, che sforna prodotti eccellenti e che si tramanda di generazione in generazione: “su pane ’e fresa” e “sas ispòlas” sono motivo di orgoglio per la comunità e simbolo di questa località, che si afferma nell’Isola come il “paese del pane”. Non solo enogastronomia e centenari, però. Ovodda, infatti, è anche scrigno di particolari rituali carnevaleschi, legati al mondo agro-pastorale e al suo lungo passato feudale, che, a differenza del resto dell’Isola, non si concludono il martedì grasso, ma proseguono anche in Quaresima. Il momento culmine del carnevale ovoddese va in scena il mercoledì delle Ceneri: qui, è “Su Merculis de Lessia” e l’intera comunità si concede una giornata di trasgressione, un momento di forte condivisione, simbolo di libertà e anarchia, dove tutti sono maschere, attori di un teatro improvvisato in cui ci si abbandona al gioco e alla beffa, e il presente lascia spazio alla memoria di un passato di contestazione e rivolta. Si tratta di una pittoresca giornata, animata dal corteo degli “Intintos”, dispettosi individui vestiti di nero e con il volto annerito dalla fuliggine, e degli “Intinghidores” che, armati di polvere nera, imbrattano il viso di quelli che incontrano nel loro percorso. “Intintos” e “Intinghidores” sono l’emblema della trasgressione, della libertà e del coraggio del popolo che si ribella al potere e all’autorità costituita: attraversano il paese e accompagnano in giudizio “Don Conte Forru”, un fantoccio simbolo dei poteri religiosi e politici, che al calar della sera sarà giustiziato e dato alle fiamme. Un rito coinvolgente che si collega alle sollevazioni popolari del duro passato feudale. Oltre ai festeggiamenti del carnevale, a Ovodda si respira anche una forte spiritualità e, tra le celebrazioni religiose più sentite, spicca la festa campestre di San Pietro Oleri, il 28 e il 29 giugno, che si svolge nell’antichissima e omonima chiesetta. Proprio in questo scenario, nella seconda domenica di luglio, esperti cavallerizzi di tutta l’Isola si riuniscono per le tradizionali “Pariglias di Ovodda” e dilettano il pubblico con spettacolari acrobazie a cavallo.

Natura magica e dai contorni alpini, longevità, secolare tradizione enogastronomica, ma anche spiritualità, tradizioni carnevalesche e acrobazie a cavallo: ecco perché visitare questo paese, il cui nome – in origine Ofòlla e Ovòlla – ha un etimo oscuro. Secondo alcuni studiosi, il toponimo sarebbe di origine protosarda, legato alla radice “ov – ob” che significa “pecora”, e corrisponderebbe all’appellativo “bòdda – vodda”, ossia “pecora anziana”. Tale ipotesi sarebbe avvalorata dalla presenza, in territorio ovoddese, di un’antica via della transumanza, attiva ai tempi del re Ospitone e nota come “sa via oviante”, la via delle pecore.

BREVI CENNI STORICI. Ovodda vanta un passato antichissimo: il suo territorio, infatti, fu segnato dal passaggio ininterrotto di popoli che percorrevano la storica via della transumanza (“la via oviante”), su cui si spostavano le greggi per giungere nelle pianure, o che attraversavano le Barbagie, utilizzando l’antica strada romana “ab Ulbia Caralis”. La storia ovoddese comincia, quindi, con le antiche genti di Sardegna, popoli autoctoni che calpestarono questi luoghi sin dalla preistoria, lasciando numerose tracce. Impronte giunte a noi attraverso domus de janas e menhir, ma anche tombe di giganti e circa dieci nuraghi, simbolo della civiltà nuragica e lascito dell’età del Bronzo. Più tardi, in località Domus Novas, proprio lungo quell’antica strada “ab Ulbia Caralis”, i Romani costruirono un villaggio, i cui resti sono ancora visibili. Le origini del borgo, invece, si rilevano nel Medioevo, quando la “villa di Ovòlla” era inserita nella curatoria della Barbagia di Ollolai e faceva parte del Giudicato di Arborea. Dopo la dissoluzione di quest’ultimo, il villaggio passò al controllo catalano-aragonese, a cui gli ovoddesi si opposero strenuamente, ottenendo il privilegio di essere amministrati dai discendenti del casato d’Arborea. Proprio all’epoca, Ovodda fu protagonista di una contesa con il vicino villaggio di Gavoi per l’acquisizione del centro di Olèri, abbandonato probabilmente a causa della peste: la questione fu risolta con un atto di divisione delle terre tra i due centri, sancito alla presenza del marchese di Oristano, Leonardo Alagon, nella chiesa di San Pietro Olèri, appartenente in origine al centro oggetto di contesa, che all’epoca era in rovina e che i due paesi, in cambio dell’atto, promisero di recuperare. Successivamente, con la definitiva conquista dell’Isola da parte degli iberici, Ovodda conobbe il duro giogo feudale e passò sotto il dominio di numerose famiglie, un controllo che proseguì sino al 1839, con il riscatto del feudo. Negli anni ’60 del Novecento, il borgo conobbe un certo grado di benessere legato allo sfruttamento dell’energia idroelettrica, grazie alla creazione del bacino artificiale del Cucchinadorza, oggi importante risorsa paesaggistica.

COSA VEDERE. Tra natura, storia, cultura e spiritualità, le attrazioni a Ovodda non mancano. Per tuffarsi nel passato remoto del borgo, oltre alle domus de janas di “S’Abba Bogada” nei pressi dell’omonima fonte, a quelle più complesse di “Domus Novas” e “Serrindedda”, e a quelle di Ghiliddoe, interessanti sono i menhir vicino al rio Aratu che, proprio per la presenza dei monumenti, viene chiamato “rio Perdas Fittas”. Tra gli altri siti archeologici, oltre alle tombe dei giganti di “Su Nodu ’e Lopene” e ai nuraghi di Nieddio, Osseli e Campos, interessanti sono i resti del villaggio romano di “Domus Novas”. Attrazione ovoddese è anche il centro abitato, non solo per le tipiche dimore barbaricine e i colorati murales, ma anche per antichi palazzi e luoghi di culto. Tra i primi, tappa obbligata è “sa domo de sos cavalleris” (la casa dei cavalieri), una dimora signorile del Settecento che custodisce un grazioso pozzo. Tra i secondi, invece, spicca la chiesa di San Giorgio Martire, patrono del paese, conosciuta già dal Medioevo: la struttura attuale è in stile tardo-gotico, realizzata nel XVII secolo, a cui, nel 1798, si è aggiunto il campanile in granito. La chiesa conserva preziosissimi arredi sacri, tra cui una seicentesca statua lignea di San Pietro. Tra gli altri luoghi di culto, oltre alla chiesetta campestre di San Pietro Olèri, molto caratteristica è la chiesetta del villaggio Taloro, eretta in cima ad una collina sopra il lago Cucchinadorza.

NATURA. Gioiello delle attrazioni ovoddesi è certamente il suo straordinario patrimonio naturalistico, divenuto meta di un nutrito pubblico di escursionisti che qui giungono per gli scenari incantati, in cui i profili granitici delle montagne degradano nel verde brillante di valli e colline, e per l’aria buona e pulita che qui si respira, essenza dell’elisir di lunga vita. Nella natura di Ovodda – parte del Parco nazionale del Gennargentu – si snodano numerosi sentieri, percorribili a piedi, in bici e a cavallo, che conducono alla scoperta di oasi naturali, costellate da torrenti, ruscelli e cascate, tra cui la bella cascata “S’Istracca”, e che offrono paesaggi straordinari. Magnifico è il panorama che si apre nella salita sulla vetta di Bruncu Muncinale, da cui si può ammirare il manto verde di boschi di latifoglie, di foreste di lecci, castagni e querce e di una fitta macchia mediterranea: qui si rifugiano numerose specie faunistiche, tra cui daini, mufloni, gatti selvatici, ma anche rapaci e i cervi sardi, un tempo scomparsi e ora reintrodotti. Sovrano indiscusso del patrimonio naturalistico ovoddese è il lago Cucchinadorza, attorniato dalla scenografica vallata del fiume Taloro, sfruttato per la produzione di energia idroelettrica e divenuto un’importante attrazione paesaggistica del borgo.

CUCINA E ARTIGIANATO. Altra attrazione di Ovodda è certamente la sua pregiata enogastronomia che porta a tavola sapori autentici e genuini, elaborati da una sapiente tradizione secolare. Oltre alla preziosa lavorazione del pane, qui si gustano ottimi formaggi, salumi e vini e golosissimi dolci, quali “puzzoneddos”, “lorighittas”, “fruttinas” e i tipici “pistiddos”. L’artigianato locale, invece, è focalizzato soprattutto nella lavorazione del sughero e del granito di ottima qualità, proveniente dalle località “Sa ’Orrada” e “Su Ghirone”, ma non mancano altre attività artigiane, come il ricamo e la produzione di cestini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA