Schneider, giovane e rarissimo Ibis eremita, è arrivato in Sardegna: “Aiutateci ad avvistare i suoi compagni”

Gli ibis eremita sono rarissimi: in tutto il mondo sono presenti solo poche centinaia di esemplari.

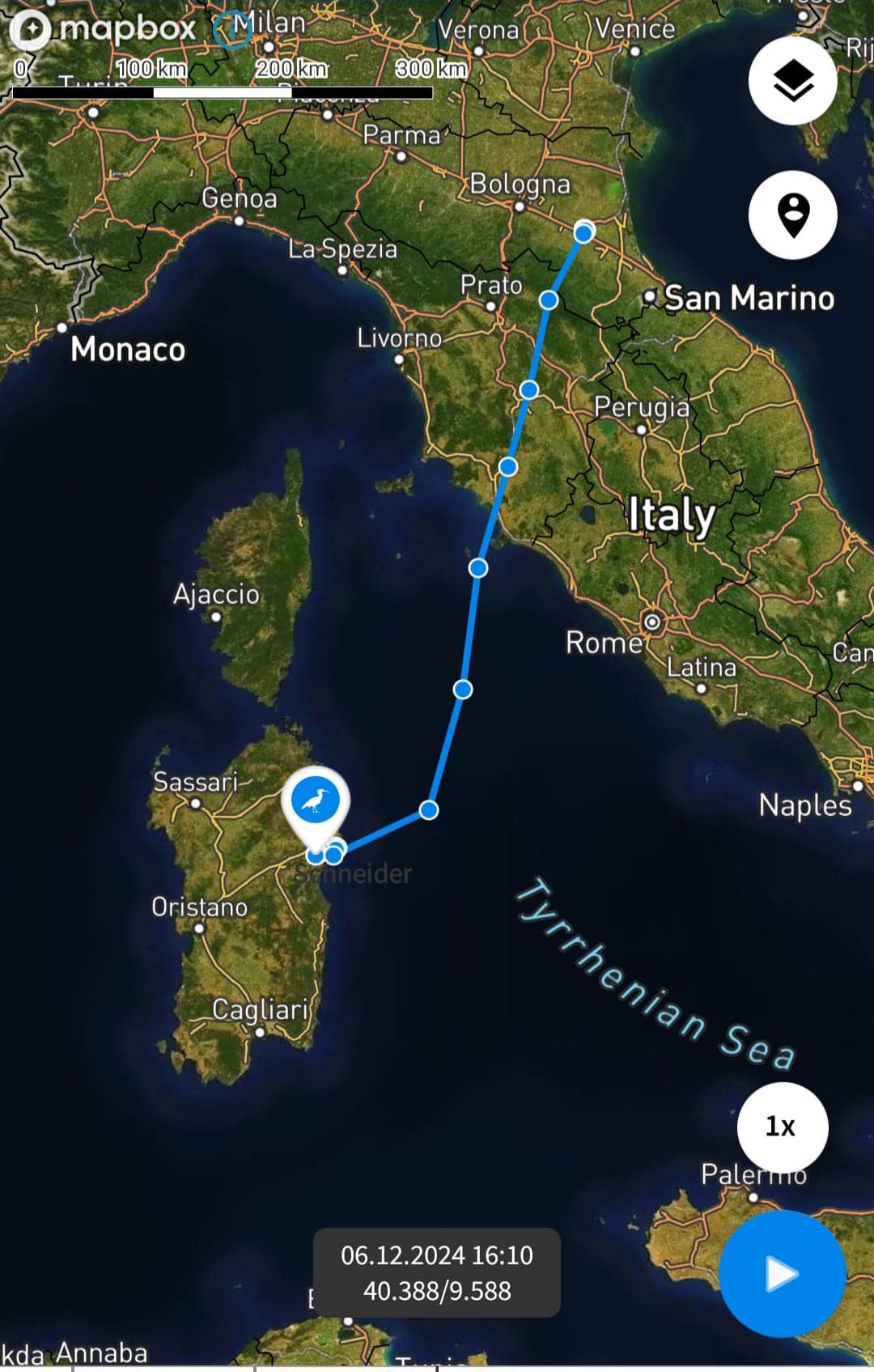

Tre settimane fa, il giovane Ibis eremita Schneider è volato in Italia insieme a 16 compagni. Gli ibis eremita sono rarissimi: in tutto il mondo sono presenti solo poche centinaia di esemplari. Schneider si è separato dal grande gruppo sugli Appennini ed è tornato a Faenza. Schneider è stato controllato la scorsa settimana da un membro dell’associazione di tutela ambientale Bentornato Ibis, Mattia Bacci. Schneider non era solo, ma in compagnia di altri tre giovani ibis senza GPS (2 giovani di Burghausen: Amanda, Nina e 1 giovane del Centro di ricerca Konrad Lorenz: Xia).

Foto da FB del gruppo Bentornato Ibis

I quattro erano insieme a Faenza fino all’altro ieri. Ieri Schneider ha continuato il suo viaggio forse accompagnato anche dagli altri giovani senza GPS. Ha volato fino a poco prima di Orbertello e poi verso il mare aperto. Dopo un volo di 300 km sopra il mare, Schneider ha raggiunto la Sardegna poco dopo il tramonto.

Foto da FB del gruppo Bentornato Ibis

L’associazione lancia l’appello: “Poiché solo lui ha il GPS, non sappiamo se gli altri tre giovani siano con lui o siano rimasti sulla terraferma. Saremmo molto grati a chi li avvistasse. Schneider si trova attualmente a Irgoli – Galtelli in Provincia di Nuoro e la sua posizione può essere trovata nell’applicazione gratuita Animal Tracker”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA