Ciriaco Goddi, l’astrofisico che dimostrò l’esistenza dei buchi neri: «Avevamo visto l’abisso»

Il 47enne originario di Orune Ciriaco Goddi non sapeva che nel corso della sua vita sarebbe non solo diventato fisico e astrofisico, ma che avrebbe fatto parte del team che dimostrò senza prove contrarie l’esistenza dei buchi neri. Leggi l’intervista

canale WhatsApp

«Eravamo riusciti nell’impresa storica: prendere uno scatto di quel turbinio vorticoso che caratterizza la materia incandescente (che chiamiamo plasma), che spiraleggia intorno a quella zona scura che chiamiamo orizzonte degli eventi, la regione di non ritorno di un buco nero: tutta la materia che oltrepassa quel confine ha il destino segnato, non potrà più tornare indietro, e quindi non farà più parte del nostro universo, ma è persa per sempre. Avevamo finalmente visto l’abisso.»

Il 47enne originario di Orune Ciriaco Goddi non sapeva che nel corso della sua vita sarebbe non solo diventato fisico e astrofisico, ma che avrebbe fatto parte del team che dimostrò senza prove contrarie l’esistenza dei buchi neri. A tutto il mondo, infatti, viene mostrata la primissima foto di un buco nero e Goddi è nel progetto di ricerca. Ma non solo: molti i traguardi del sardo.

Noi di Vistanet l’abbiamo intervistato sulla sua carriera, dai suoi studi al liceo a ora: Goddi, dopo 16 anni di ricerca – tra USA nella prestigiosa Università di Harvard, Germania, Cile, Olanda –, è di nuovo a Cagliari come docente, ma sempre immerso nel mondo della ricerca.

Una laurea in fisica, un dottorato in astrofisica e mille altri traguardi: sapeva sin da piccolo che questa sarebbe stata la sua strada? Era un sogno, insomma, o è una passione arrivata più in là nella sua vita?

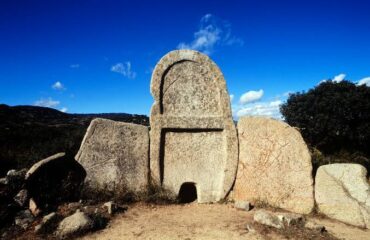

Devo ammettere che da bambino e ragazzo cresciuto ad Orune non sognavo di diventare un astrofisico né uno scienziato. Questa carriera si è materializzata dopo un lungo percorso formativo. Posso pero dire che le scuole superiori sono state determinanti nel forgiare il mio percorso, ho frequentato il liceo scientifico a Bitti. Orune e Bitti sono due paesini a soli 13 km di distanza l’uno dall’altro, ma proprio lì, nel cuore della Barbagia, in qualche modo, anzi direi proprio per caso, è nata la mia passione per la Fisica e l’universo. Dico per caso perché quando avevo 18 anni circa, alla ricerca di libri interessanti da leggere in biblioteca, motivato dal mio insegnante di fisica di allora, Renato Giovanetti, e dal mio compagno di banco, Fabrizio Pedes, trovai due libri che furono determinanti.

Il primo libro che trovai e lessi era il best seller di Stephen Hawking, Dal Big Bang ai buchi neri: breve storia del tempo, che descriveva in maniera accessibile la teoria cosmologica di nascita ed evoluzione dell’universo. L’altro libro era I primi 3 minuti scritto dal premio Nobel per la fisica Steven Weinberg, e fu quello che più di tutto fece presa su di me. Descriveva con grande chiarezza e in estremo dettaglio i primi 3 minuti dopo il Big Bang, a partire dal primo centesimo di secondo, quando si formano tutte le particelle che compongono la materia di cui l’universo è fatto. Ero sconcertato che si sapesse così tanto di qualcosa che su scale umana è un tempo piccolissimo e che è successo 13 miliardi di anni fa, e pensai che fosse una cosa incredibile e io volevo farne parte. E da li maturò la mia decisione di studiare fisica e diventare uno scienziato.

Dopo gli studi a Cagliari, tre anni in una delle Università più importanti del mondo, Harvard: ci spiega questo periodo?

L’ispirazione degli anni liceali mi ha portato a iscrivermi al corso di laurea in Fisica a Cagliari. Una volta laureato, decisi che volevo continuare a fare ricerca, per cui decisi di rimanere nel Dipartimento di Fisica a Cagliari a fare un dottorato di ricerca in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di Cagliari – il Dottorato è un passo obbligato se si vuol fare ricerca scientifica e diventare ricercatori. Finito il mio Dottorato, dopo un breve periodo di assegni di ricerca all’INAF, tra Cagliari e Firenze, arriva un’opportunità del tutto inaspettata, una di quelle che ti cambia la vita: mi viene offerto un contratto per un progetto di ricerca post-dottorato all’Università di Harvard (a cui avevo fatto domanda). Io in verità all’epoca non sognavo l’America, e neanche necessariamente di lasciare l’Italia, anche se ovviamente era una possibilità che contemplavo seriamente… L’esperienza all’estero se non necessaria è altamente consigliata per chi voglia fare ricerca scientifica, per tutta una serie di ragioni, ampliare il proprio network di collaborazioni, entrare in progetti di levatura internazionale e tante altre. E poi quella di Harvard era un’offerta che non si poteva rifiutare, quindi decisi di mollare tutto e iniziare un nuovo capitolo della mia vita negli Stati Uniti, a Boston. E devo dire che è stata una esperienza formativa e di crescita sia professionale che personale estremamente importante. Già le dinamiche che avevano portato all’offerta del contratto erano per me qualcosa “fuori dalle prassi” a cui ero abituato. Il gruppo di Harvard cercava un qualcuno che avesse esperienza in una tecnica simile a quella che avevo adoperato io durante il dottorato a Cagliari, che consiste nell’utilizzare una rete di radiotelescopi sparsi in diversi continenti che osservano all’unisono la stessa sorgente, di fatto simulando le prestazioni di un unico telescopio gigante – una tecnica simile a quella che abbiamo usato anni dopo per ottenere la prima immagine di un buco nero. E a loro non importava da dove venissi o dove avessi studiato, se fossi sardo o americano o asiatico, a loro interessava che io sapessi usare quella tecnica. E devo dire che questo concetto così basilare di selezione sulla base delle conoscenze (e di meritocrazia più in generale), è una cosa che mi è sempre piaciuta dell’America.

Nel 2009, parte per la Germania – dopo un’importante selezione – e nel frattempo lavora per il telescopio ALMA in Cile, poi ancora rotta verso l’Olanda per un progetto sui buchi neri. Ci spiega in breve questo intenso periodo di studio e ricerca?

Sì, finita l’esperienza americana, dopo 3 anni tornai in Europa a lavorare per l’ESO, l’osservatorio europeo nell’emisfero Sud, che ha sede a Monaco di Baviera. In quegli anni l’ESO, insieme ad altri partner internazionali, stava costruendo ALMA, il più grande radiotelescopio mai costruito. Non si tratta di un singolo telescopio, ma di una rete di 66 antenne radio localizzata in un posto molto remoto, in cima alla catena delle Ande, a un’altitudine sopra i 5000m. Siamo nel deserto di Atacama, che è il deserto più alto e secco al mondo, un posto abbastanza ostile per noi umani e non solo, e infatti c’è una quasi totale assenza di vita. Ma la il paesaggio là è pazzesco, per centinaia di km si vedono solo pietre e sabbia rossiccia (sembra quasi di stare su Marte). Pero appunto per queste caratteristiche è un posto ideale per le osservazioni astronomiche, perché l’effetto dell’atmosfera è molto ridotto. E proprio in questo posto unico al mondo ho avuto la fortuna di passare dei periodi estesi a lavorare alla messa in servizio di ALMA durante quei 3 anni che ho lavorato all’ESO. Dopo l’ESO, nel 2012 mi trasferisco in Olanda per lavorare come astronomo di supporto per la gestione della rete europea di radiotelescopi chiamata EVN (che avevo già usato per la mia tesi di dottorato). Di questa rete fa parte anche SRT – il grande radiotelescopio sardo — che si trova a San Basilio ed è gestito dall’INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari . E proprio nel centro di comando della rete Europea in Olanda, io insieme ad un altro collega sardo e carissimo amico, Gabriele Surcis (ora ricercatore all’Osservatorio Astronomico di Cagliari), abbiamo avuto l’onere e l’onore di presiedere le prime osservazioni di test di SRT col resto della rete Europea. Nel 2013 arriva in Olanda una vera e propria “manna dal cielo”, un finanziamento di 14 Milioni di Euro stanziato dal Consiglio di ricerche europeo, per realizzare un esperimento che aveva come scopo quello di catturare una prima immagine di un buco nero (il nome del progetto era BlackHoleCam, che significa appunta macchina fotografica per BN). Per la riuscita di quest’impresa storica serviva un telescopio mai costruito prima, un telescopio delle dimensioni della Terra, ovvero una rete di radiotelescopi sparsi per il globo che potessero simularlo. Ma in particolare, serviva includere nella rete di telescopi il gigante ALMA; impresa non facile, vista la complessità dello strumento (a sua volta costituito da una rete di telescopi). Io vengo contattato dalle università di Leiden e Nijmegen, circa un anno prima che parta il progetto, perché serviva proprio un astronomo che avesse esperienza sia su osservazioni fatte con reti di radiotelescopi, sia uno che conoscesse il telescopio ALMA, che stava facendo le prime osservazioni in quel periodo. Fortuna volle che fossi l’unico (o quasi) con quel profilo. Anche se io non avevo mai lavorato sui buchi neri fino ad allora, ho pensato che fosse una cosa fighissima, ed ho accettato subito di entrare nel progetto, anche se significava ricominciare da capo in un nuovo filone di ricerca. Dopo un anno di preparazione, nell’ottobre del 2014 si parte con il progetto, io con il ruolo di Project Scientist, cioè coordinatore e scientifico del progetto, con il compito di monitorare e rappresentare il progetto dal punto di vista scientifico e coordinare il team, che includeva istituti in Olanda, Germania, Svezia, Italia e anche Sudafrica. E dopo anni di preparativi, nel 2017 eravamo finalmente pronti per condurre una campagna osservativa globale, con una rete di radiotelescopi, chiamata Event Horizon Telescope (EHT). Nell’aprile di 6 anni fa, ci siamo divisi in diverse squadre e ci siamo recati nei vari telescopi, raggiungendo tutti questi siti remoti. Vista la mia esperienza pregressa, sono tornato nel Deserto di Atacama per osservare con ALMA. Dopo settimane di osservazioni nel Deserto – e i nervi a mille perché non sapevamo se gli strumenti stessero registrando i dati come sperato (d’altronde era la prima volta che si tentava un esperimento del genere), riportiamo i dati raccolti a casa. E quanti dati, migliaia e migliaia di Terabyte (letteralmente tonnellate di dischi rigidi), che hanno richiesto anni di lavoro scrupoloso per l’analisi. E a questo processo hanno contribuito in tutto un centinaio di scienziati da diversi istituti e università sparsi per il mondo, ognuno esperto in diversi aspetti dell’analisi dei dati. Dopo questi anni di lavoro “matto e disperatissimo” sui dati, esattamente due anni dopo quelle notti ad osservare nel deserto, la foto del secolo è arrivata davvero! Quindi, finalmente eravamo riusciti nell’impresa storica, eravamo riusciti a prendere uno scatto di quel turbinio vorticoso che caratterizza la materia incandescente (che chiamiamo plasma), che spiraleggia intorno a quella zona scura, che chiamiamo orizzonte degli eventi, la regione di non ritorno di un buco nero: tutta la materia che oltrepassa quel confine ha il destino segnato, non potrà più tornare indietro, e quindi non farà più parte del nostro universo, ma è persa per sempre. Avevamo finalmente visto l’abisso.

Adesso si trova a Cagliari. Qual è il suo ruolo?

Sì, sono tornato all’università di Cagliari come docente, dopo 16 anni di ricerca all’estero. Questi anni sono stati molto preziosi per me e mi hanno consentito di entrare a far parte di molti progetti internazionali, incluso progetti che hanno fatto la storia dell’astrofisica moderna, come EHT, in cui continuo ad essere parte attiva. Da questo punto di vista, la mia attività di ricerca non è cambiata qui a Cagliari. Nell’immediato futuro, spero di ricevere supporto da parte degli enti di finanziamento alla ricerca italiani per poter creare un gruppo di ricerca su queste e altre tematiche affascinanti inerenti all’astrofisica. Per il momento, sono lieto di essere ritornato a casa e di condividere per quanto mi sia possibile il bagaglio di conoscenze e relazioni internazionali che ho acquisito negli anni, sia con i nostri studenti che con i colleghi di UNICA.

Cosa vuol dire studiare i buchi neri?

I buchi neri sono completamente bui, l’unica speranza che abbiamo è di vedere il materiale intorno che nel cadere dentro il buco diventa incandescente, raggiungendo temperature di miliardi di gradi, per cui diventano luminosissimi. Il problema è che per definizione sono oggetti piccolissimi, perché concentrano tutta la materia in un piccolissimo volume. Ad esempio, una stella come il nostro Sole starebbe tutta in un oggetto di 1km, mentre la nostra Terra potrebbe essere contenuta in una biglia! Ne abbiamo di più grandi, come quello di cui abbiamo fatto le immagini, pero siccome si trovano al centro di galassie lontanissime da noi, ci “appaiono” piccolissimi, nonostante all’interno si trovino masse di milioni o miliardi di volte quella del nostro Sole. E a renderli ancora più difficili da osservare, questi misteriosi giganti sono avvolti da nubi di polvere e gas. Fortunatamente, i flussi di gas che turbinano intorno ai buchi neri emanano onde radio che possono penetrare queste nuvole. È questa radiazione che riusciamo a vedere usando delle antenne radio e che ci mostra cosa sta intorno a un buco nero. E all’interno di questa che ci appare come una corona luminosa vediamo una zona nera, che è quella che effettivamente definiamo “orizzonte degli eventi”. E mappando le onde radio che ci provengono da questa corona luminosa riusciamo a vedere le deformazioni dello spaziotempo impartite dall’enorme gravita del buco nero.

Quando arriva la prova definitiva della loro esistenza?

Come detto prima, i buchi neri sono una regione dello spazio-tempo dove una quantità enorme di massa viene concentrata, anzi proprio compressa, in un piccolissimo volume, e lì la forza gravitazionale esercitata è talmente grande che niente può scappare, neppure la luce. L’esistenza di questi oggetti è un corollario della Teoria della relatività generale di Einstein, che è una nuova teoria della gravità, dove quest’ultima non è una forza che attira i corpi l’un altro (come nella Fisica classica di Newton), ma è la proprietà di un corpo con massa di curvare la geometria dello spazio e del tempo intorno a sé. Immaginate ad esempio un lenzuolo: se 4 persone lo tenessero ai quattro estremi, sarebbe piatto; se pero aggiungiamo una palla pesante al centro, s’incurverebbe. Lo stesso succede allo spazio intorno a pianeti, stelle, anche intorno a noi. Ecco, i buchi neri sono una soluzione estrema delle equazioni di Einstein: concentrando una quantità di materia sempre maggiore in un volume sempre più piccolo, superata una certa soglia la curvatura dello spazio tempo è tale che sia la materia che la luce non possono più tornare indietro ma cadono inesorabilmente verso un punto. Questa soglia oltre la quale tutto rimane intrappolato si chiama orizzonte degli eventi: una volta superato questo limite, niente può tornare più indietro, ne materia ne luce. Quindi, la prova regina della loro esistenza non può che essere l’identificazione di un orizzonte degli eventi. Ed è per questo che il soggetto principale della prima immagine di un buco nero è la struttura ad anello di cui si parlava prima, con una regione centrale scura, dalla quale non arriva nessuna forma di luce. Quest’ultima è la famosa l’ombra del buco nero, che viene proiettata sulla luce emessa tutta intorno al suo orizzonte degli eventi racchiuso in quella parte scura al centro.

Questa scoperta e i vostri studi in generale sono di vitale importanza per scoprire di più sulla gravità e sul nostro universo: ci spiega meglio?

I buchi neri rivestono un’importanza straordinaria nella Fisica e nell’Astrofisica moderna, perché sono i laboratori (in senso figurato) dove testare la famosissima Teoria di Einstein: La Relatività Generale. Questa teoria spiega la gravita, che è la forza che governa l’intero universo, per cui è fondamentale capirla a fondo. Ora, osservando i buchi neri possiamo fare degli esperimenti ancora più precisi, che non erano possibili prima. E questo può costituire il punto di partenza di una nuova fisica (nel caso ad es. scoprissimo delle deviazioni da quello che ci aspettiamo sulla base della teoria di Einstein). Questo è quello che è accaduto 100 anni fa con lo stesso Einstein, che spiegò delle anomalie nell’orbita di Mercurio, non spiegabili con la teoria classica di Newton. Ma attenzione, non penso che Einstein debba avere paura di queste nuove osservazioni. Assolutamente, Einstein può dormire sogni tranquilli. Almeno per ora. Infatti tutto ciò che vediamo è perfettamente in accordo con la predizione fornita dalla sua Teoria Generale della Relatività, che ha superato anche questo test con un successo formidabile! A pensarci è incredibile, Einstein inizialmente non credeva nel concetto di buchi neri, e ha dovuto lottare un po’ con il concetto di orizzonte degli eventi, e ora, a distanza di cento anni, abbiamo dimostrato che questo è una realtà dell’universo, questo sarebbe stato per lui assolutamente sbalorditivo. A parte questo, i buchi neri forse racchiudono il segreto dell’origine stessa dell’universo. Infatti le condizioni fisiche in un buco nero potrebbero essere simili a quelle subito dopo il Big Bang, dove l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo sono fusi insieme in una regione infinitesima di spazio. Se riuscissimo a capire la fisica a ridosso di un buco nero, potremmo capire meglio la fisica della nascita dell’universo.

Quale sarà il vostro progetto successivo?

Siamo solo all’inizio dello studio della fisica dei buchi neri con le osservazioni astronomiche EHT. I prossimi obiettivi della collaborazione EHT prevedono l’inclusione di un maggiore numero di telescopi per migliorare la qualità dell’immagine. Avere più osservatori, distribuiti in maniera uniforme in diverse parti del globo, ci consentirà infatti di osservare ancora più dettagli e strutture fini delle sorgenti. Questo non perché aumenterà la risoluzione delle immagini, vincolata alle dimensioni del diametro terrestre, ma perché una campionatura superiore permetterà di ricostruire foto con una fedeltà più alta. Stiamo quindi già lavorando a una nuova rete di telescopi di prossima generazione, che includerà molti altri siti sia nelle Americhe e in Europa, che in Africa, dove al momento non sono presenti radiotelescopi della rete di EHT. In particolare, dall’anno scorso io sono coinvolto nella messa in operazione di un nuovo telescopio in costruzione nelle Ande argentine, a quota 4800m, finanziato per meta dallo stato di San Paolo in Brasile e per l’altra metà dal ministero argentino per la Scienza e la Tecnologia (in questo momento mi trovo in Brasile per lavorare a questo progetto). In futuro, siccome è proprio il caso di dirlo, la terra è stata già utilizzata al massimo delle sue capacità o meglio dimensioni, vorremmo andare nello spazio e usare questa tecnica con satelliti, che ci permetterebbero di non essere più vincolati alle dimensioni della terra per il diametro del nostro telescopio virtuale. Andare nello spazio, permetterebbe anche di osservare a lunghezze d’onda più corte o frequenze più lunghe (che vengono filtrate dalla nostra atmosfera, rendendone impossibile l’osservazione da terra) e avere poteri risolutivi ancora più alti. Questo ci permetterà di migliorare il contrasto e la risoluzione delle nostre immagini di M87 e Sagittarius A*, e possibilmente di catturare immagini di altri buchi neri al centro di altre galassie. Non solo, osservatori spaziali ci consentirebbero anche studiare in tempo reale il movimento di materia vicino al buco nero, e quindi di creare dei veri e propri filmati del plasma orbitante intorno a Sgr A* e M87. Insomma nel prossimo decennio saremo ancora molto occupati con progetti sui buchi neri, con l’obiettivo di migliorare le nostre misure e testare ancora più precisamente la teoria generale di relatività di Einstein.

© RIPRODUZIONE RISERVATA