Lo sapevate? 50 milioni di anni fa nel Sulcis vivevano tapiri e opossum

«Nelle foreste si aggiravano mammiferi perissodattili lontanamente imparentati con gli attuali tapiri mentre sugli alberi si potevano incontrare marsupiali simili agli odierni opossum.» Il dottor Daniel Zoboli ci spiega la Sardegna di milioni di anni fa

canale WhatsApp

«Il territorio sardo-corso faceva infatti ancora parte integrante dell’Europa continentale e sarebbero dovuti trascorrere ancora circa 30 milioni di anni prima che questo si allontanasse dalla sua posizione originaria raggiungendo il centro dell’attuale Mediterraneo occidentale.»

In questa nuova puntata de “La nostra terra in tempi assai lontani”, il paleontologo Daniel Zoboli ci spiega quanto, attorno a 45-50 milioni di anni fa, la geografia dell’area che sarebbe poi, molto tempo dopo, diventata la Sardegna fosse estremamente differente da quella che conosciamo noi oggi.

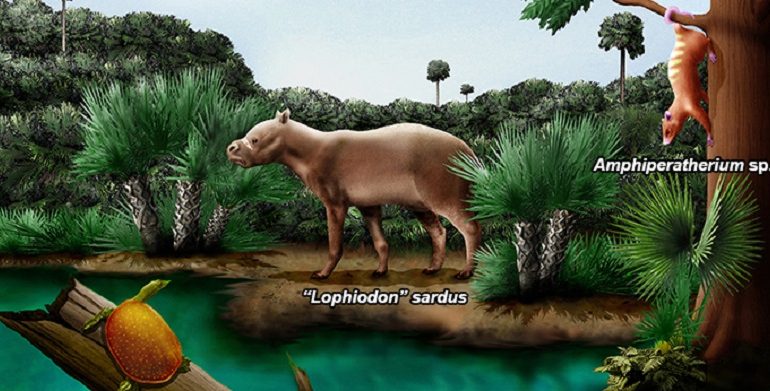

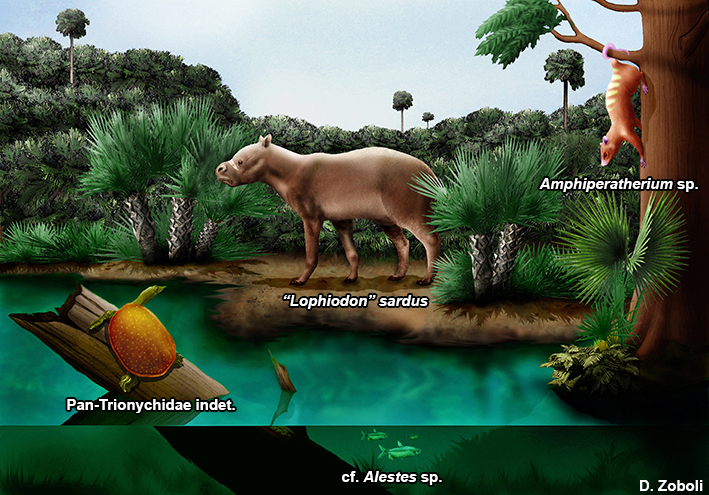

Ricostruzione paleoambientale ideale del Sulcis durante l’Eocene, circa 50 milioni di anni fa.

«Ci troviamo nel periodo geologico chiamato Paleogene e in particolare all’inizio dell’epoca chiamata Eocene (tra l’Ypresiano superiore e il Luteziano inferiore)» spiega lo studioso. «In quest’epoca parte dell’area sarda era emersa dal mare anche se questo ricopriva sicuramente alcuni settori dell’odierna Sardegna orientale.»

Ma, concentrandosi sull’area dove oggi ci sono le città e i paesi del Sulcis, si scopre che questa era caratterizzata da zone umide con fiumi, laghi e acquitrini.

«Come nel resto d’Europa il clima era caldo-umido e favoriva lo sviluppo di foreste di noci e palmenti e l’accumulo di grandi quantità di materia organica» continua Zoboli. «L’ambiente era in continuo mutamento dal momento che a fasi francamente continentali si alternavano ripetute ingressioni marine precedute da lagune salmastre.»

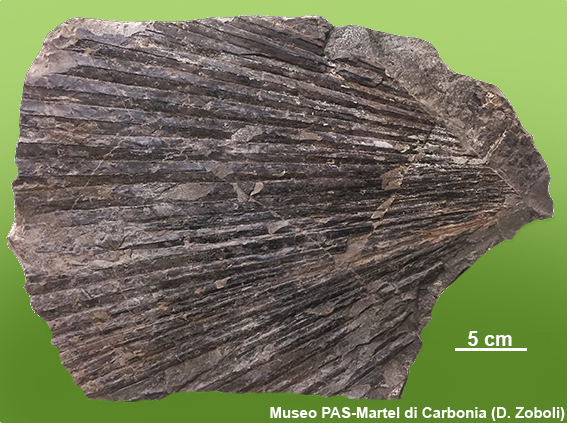

Fronda di palma fossile proveniente dalla Miniera di Monte Sinni, Gonnesa (Museo PAS-Martel di Carbonia).

Ma non solo: come al solito, a stupirci è anche la fauna presente in quel tempo così lontano.

«Le acque dolci erano popolate da pesci caraciformi e tartarughe dal guscio molle i cui resti fossili sono stati ritrovati nell’area di Bacu Abis (Carbonia) e nelle profondità della Miniera di Monte Sinni (Nuraxi Figus, Gonnesa). Nelle foreste si aggiravano mammiferi perissodattili lontanamente imparentati con gli attuali tapiri mentre sugli alberi si potevano incontrare marsupiali simili agli odierni opossum”.

Blocco di carbone con conchiglie di molluschi bivalvi proveniente dalla Miniera di Monte Sinni, Gonnesa (Museo PAS-Martel di Carbonia).

“L’ambiente e gli organismi che prosperavano nel Sulcis sono oggi testimoniati dai depositi della formazione geologica nota come Lignitifero (o Produttivo) e dai fossili in essa ritrovati. Questa formazione affiora in maniera discontinua principalmente nell’area tra Carbonia e Gonnesa, ma è ben conosciuta grazie ai sondaggi legati all’attività estrattiva del carbone che si cela nel sottosuolo sulcitano. Il Lignitifero prende infatti il nome dai numerosi livelli di carbone derivanti dalle lussureggianti foreste dell’Eocene e che sono stati sfruttati dall’uomo sin nel recente passato.»

© RIPRODUZIONE RISERVATA