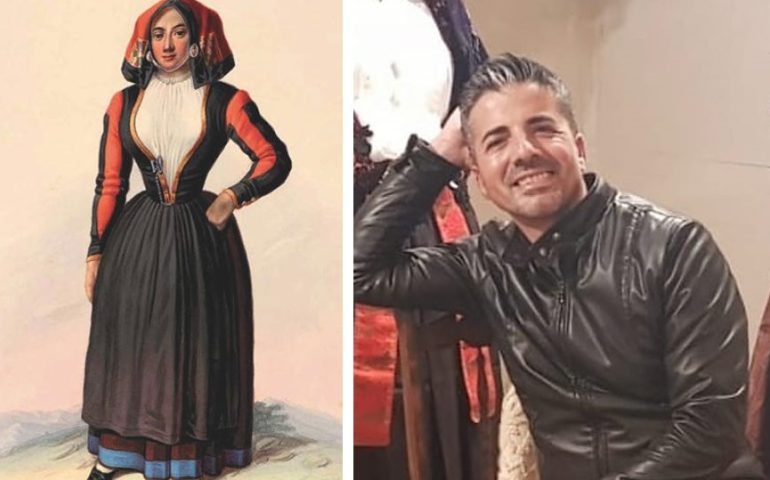

Viaggio nel vestiario ogliastrino antico: Su estiri ‘e colore. La parola a Gabriele Lai

Come spiega Lai, questa è una tipologia di costume femminile comune a tutta l’area ogliastrina, che ha avuto un ampio utilizzo in quasi tutto l’Ottocento e i primi decenni del 1900

canale WhatsApp

«L’Ottocento in Ogliastra produce una documentazione testuale e iconografica di straordinaria bellezza e importanza da cui, insieme alla configurazione del territorio e alle vicende storiche, emergono anche i modi di vestire degli ogliastrini.»

A darci queste importantissime informazioni sulla nostra così particolare terra e sulle sue tradizioni è il bariese Gabriele Lai, Presidente dell’Associazione Nostra Signora di Monserrato.

«Già nel 1858 l’acquarellista Giovanni Gessa durante un viaggio in Sardegna ritrasse una coppia di Villagrande Strisaili e di Bari Sardo con assoluta minuziosità» spiega l’esperto. «Più tardi nel 1878 Giorgio Ansaldi, noto come il Dalsani, ritrasse una giovane ragazza di Lanusei con altrettanta attenzione nella descrizione di ogni dettaglio dell’abito. Ovviamente parlando dell’Ottocento dobbiamo descrivere tipologie di vestiario arcaico e nello specifico l’abito di panno di lana denominato: “Su estiri’e colore”».

Come spiega Lai, questa è una tipologia di costume femminile comune a tutta l’area ogliastrina, che ha avuto un ampio utilizzo in quasi tutto l’Ottocento e i primi decenni del 1900.

«La particolarità di questo abito era il copricapo abbinato: Su Colore oppure Mantu o Manteddu (manticello) a seconda del paese d’appartenenza» chiarisce Lai. «Come tutto l’abito, anche il manticello era realizzato in panno di colore rosso scarlatto e bordato con una striscia di taffettà di seta di colore azzurro oppure nero. A seconda del luogo d’utilizzo alcuni modelli del manticello hanno forma quadrangolare piana (Lanusei, Talana, Bari Sardo, Ulassai, Gairo) altri presentano un lato arrotondato (Villagrande Strisaili, Tertenia, Arzana). Come già detto prima i bordi del manticello sono evidenziati con nastri di taffetà in colore contrastante rispetto al tessuto di panno, mentre il punto di unione è sottolineato con un fine ricamo a dentelli realizzato con dei cordoncini di seta (sa perr’e mendula).»

Tipico di tutta l’area ogliastrina – continua Lai – è anche il modo di fissarlo sotto il mento con un soggolo a catena (gancera) in lamina e filigrana d’argento con ganci in lamina cuciti al tessuto.

«Il manticello veniva indossato sopra uno scialle o un fazzoletto. Questa tipologia di abito andò completamente abbandonato nel 1900 con l’arrivo dì nuove tipologie di tessuto come la seta e il cotone.»

© RIPRODUZIONE RISERVATA