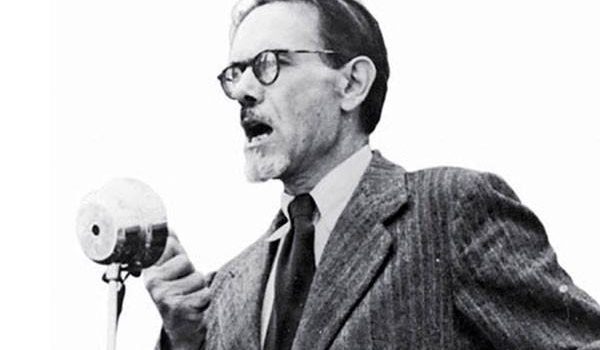

Accadde oggi. 4 dicembre 1890: nasce ad Armungia Emilio Lussu, partigiano e antifascista

Eletto deputato nel 1921 e nel 1924, dopo il delitto Matteotti fu tra i più fermi accusatori di Mussolini, tanto che il 31 ottobre del 1926 gli squadristi assaltarono in forze la sua casa di Cagliari.

Emilio Lussu nacque ad Armungia (Cagliari) il 4 dicembre 1890 e morì a Roma il 5 marzo 1975, laureato in Legge e grande scrittore, fu tra i fondatori di “Giustizia e libertà“. Dopo aver partecipato, valorosamente, alla prima Guerra mondiale come ufficiale di complemento, tornato in Sardegna Lussu è animatore del movimento che nel 1919, a Cagliari, portò alla nascita del Partito Sardo d’Azione. Eletto deputato nel 1921 e nel 1924, dopo il delitto Matteotti fu tra i più fermi accusatori di Mussolini, tanto che il 31 ottobre del 1926 gli squadristi assaltarono in forze la sua casa di Cagliari.

Lussu si barricò e si difese, respingendo l’assalto a colpi di pistola. Un fascista fu ucciso e Lussu, arrestato, restò in carcere per tredici mesi. Assolto in istruttoria per legittima difesa, per volere di Mussolini fu confinato per 5 anni a Lipari. Ma Lussu, il 27 luglio 1929, riuscì ad evadere dal confino con Carlo Rosselli e Fausto Nitti e a rifugiarsi a Parigi. Qui, con altri rifugiati politici italiani, dà vita a “Giustizia e Libertà”. Dopo un periodo in Svizzera (per curare i postumi delle numerose ferite di guerra e dei disagi del carcere e del confino), Lussu nel 1937 sostituisce Rosselli (assassinato dai fascisti) alla guida di GL. È alla testa di “Giustizia e Libertà” anche quando i tedeschi invadono la Francia. Nell’agosto del 1943 riesce a rientrare in Italia e nel mese di settembre è a Firenze, alla prima riunione nazionale del Partito d’Azione.

Dopo l’armistizio è uno dei capi della Resistenza romana e, finita la guerra, entra a far parte, nel 1945, del governo Parri e del successivo primo governo De Gasperi. Nel 1946 è deputato all’Assemblea Costituente. Con lo scioglimento del Partito d’Azione aderisce, nel 1947, al PSI per essere poi, nel 1964, tra i fondatori del Partito Socialista di Unità Proletaria. Deputato, senatore, dirigente nazionale dell’ANPI, di Emilio Lussu, oltre che dell’impegno politico è bene accennare a quello di scrittore, ricordando almeno il suo Teoria dell’insurrezione, edito in Francia nel 1936, il saggio Marcia su Roma e dintorni e quello che è unanimemente considerato un capolavoro letterario, ma che di fatto rimane il suo manifesto politico: Un anno sull’altipiano. Questo libro sulla Prima guerra mondiale è stato ristampato nel 2008 da l’Unità, con un’introduzione che Mario Rigoni Stern aveva scritto nel 2000. Ad Emilio Lussu sono intitolati, oltre che un Centro Studi, scuole, strade, biblioteche e circoli culturali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio a Franco Melis, storico volto di Bari Sardo e anima de Sa Tracca

Bari Sardo saluta con profonda commozione Franco Melis, venuto a mancare all’età di 68 anni. Proprietario del noto locale Sa Tracca, Franco era una figura di riferimento non solo per il paese ma per l’intero territorio, apprezzato e stimato da colleghi balneari, imprenditori e da tutti coloro che negli anni avevano avuto modo di conoscerlo e collaborare con lui.

Addio a Franco Melis, storico volto di Bari Sardo e anima de Sa Tracca.

Bari Sardo saluta con profonda commozione Franco Melis, venuto a mancare all’età di 68 anni. Proprietario del noto locale Sa Tracca, Franco era una figura di riferimento non solo per il paese ma per l’intero territorio, apprezzato e stimato da colleghi balneari, imprenditori e da tutti coloro che negli anni avevano avuto modo di conoscerlo e collaborare con lui.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti amici, conoscenti e l’intera comunità locale, che lo ricorda per la sua dedizione, il suo sorriso generoso e l’energia con cui ha sempre portato avanti le sue attività. A darne il triste annuncio la madre, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti, uniti nel dolore per la perdita di un uomo che ha segnato profondamente la vita sociale ed economica del paese. I funerali si terranno sabato 19 luglio 2025 alle ore 18:00 nella Parrocchia di Bari Sardo, dove la comunità si riunirà per dare l’ultimo saluto a uno dei suoi volti più amati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA