Il clan dei ricciai al David di Donatello. Pietro Mereu ci racconta la sua lente sulla realtà

La possibilità di raccontare una varietà del reale più inaspettata di qualunque finzione. Lo sceneggiatore e documentarista lanuseino Pietro Mereu racconta i moventi e le passioni che hanno animato la sua vicenda artistica. Il suo documentario “Il clan dei ricciai”

canale WhatsApp

La possibilità di raccontare una varietà del reale più inaspettata di qualunque finzione. Lo sceneggiatore e documentarista lanuseino Pietro Mereu racconta i moventi e le passioni che hanno animato la sua vicenda artistica.

La possibilità di raccontare una varietà del reale più inaspettata di qualunque finzione. Lo sceneggiatore e documentarista lanuseino Pietro Mereu racconta i moventi e le passioni che hanno animato la sua vicenda artistica.

Il suo documentario “Il clan dei ricciai” è in corsa per essere ammesso alla cinquina finale del David di Donatello, mentre “Il club dei centenari”, dedicato agli anziani ogliastrini, parteciperò a marzo allo Sguardi Altrove Film Festival, a Milano, nella sezione competitiva “Frame Italia”.

Come nasce l’idea de “Il clan dei ricciai”?

Come nasce l’idea de “Il clan dei ricciai”?

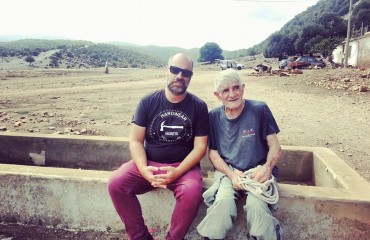

Il progetto nasce nel 2015: recitavo la parte di uno spacciatore in un film “Gli Amici di Freddy”, ambientato nelle periferie cagliaritane. Durante le riprese sono venuto a contatto con una realtà di marginali, quasi del tutto sconosciuta. “Il clan dei ricciai” è una storia di malavita, di chi, una volta uscito di galera, per procurarsi il pane pesca e vende ricci di mare.

No, tutt’altro. Il documentario originariamente doveva essere una serie, proposta a DMAX. Poi però è subentrata la Drive Production Company di Nicolas Vaporidis, che ha voluto realizzare il progetto. Si può dire che l’ambientazione abbia aggiunto un po’ di esotismo, ma la storia mantiene un suo carattere universale e ha qualcosa da dire.

Hai diretto documentari su mondi spesso lontani. Che filo rosso individui nella tua produzione?

Hai diretto documentari su mondi spesso lontani. Che filo rosso individui nella tua produzione?

Sicuramente la narrazione di mondi che stanno scomparendo. I ricciai appunto, ma anche i centenari ogliastrini de “Il club dei centenari”, i benedettini de “I manager di Dio”, o i giocatori del calcio storico fiorentino, nella serie “Senza regole”.

Il tuo primo successo da documentarista è stato “Disoccupato in affito”, realizzato con pochi fondi ma una grande idea. La tua formazione quanto ha influito sul tuo percorso artistico?

Per prima cosa c’è una componente innata: sin da bambino ho sempre scritto, ho avuto la necessità di esprimermi e creare. Da un punto di vista più istituzionale, ho frequentato la Scuola di Cinema a Milano come sceneggiatore. Tuttavia credo che ad aprirmi un mondo sia stato l’incontro con una cottà viva e stimolante come il capoluogo lombardo. Qualunque lavoro creativo poggia su un magazzino di letture, esperienze, viaggi.

Dopo la Scuola ho iniziato il lavoro in TV, come autore: collaborando con Piero Chiambretti, per “Markette”, ho capito quanta professionalità e rigore ci fosse in quel mestiere. “Disoccupato in affito” è stato un accidente di cui vado molto fiero: ho avuto il merito di buttarmi in qualcosa di nuovo.

La tua esperienza con la televisione, che continua tutt’ora, quanto influenza i tuoi documentari?

Direi parecchio. In primo luogo dalla TV ho mutuato un certo utilizzo dell’ironia, come mezzo che potesse cambiare i piani del discorso, alleggerendolo, senza attenuarne serietà e universalità. A ciò si aggiunge ma, è una tendenza generale del documentario contemporaneo, la forte influenza della serialità. Si può notare anche in prodotti documentaristici di altissimo livello, come “Chef’s Table” di David Gelb.

Cosa distingue la tua “mano” nel tuo lavoro di regista?

Cosa distingue la tua “mano” nel tuo lavoro di regista?

Lo studio e il rigore: dietro ogni progetto c’è una fase di elaborazione profonda, fatta di lettura e riflessione. Posso dire che ogni mio lavoro migliora in qualcosa i precedenti, anche se forse nessuno ha avuto la potenza di “Disoccupato in affitto” o la compiutezza de “Il clan dei ricciai”.

A ciò aggiungerei la capacità di trovare le persone migliori per assecondare l’idea che ho in mente: non sono un regista tecnico, ho ovviamente la preparazione che serve a fare questo mestiere, ma so scegliere bene i miei collaboratori.

D’altronde credo che questa sia una delle doti principali di un regista, che in ambito documentaristico si trova a dover prendere decisioni su ogni aspetto. Questo elemento è ancora più marcato nei film che ho prodotto in prima persona, con la mia casa, la “Ilex Production”, con sede a Tortolì. La capacità di tessere relazioni e lavorare con le persone è capitale.

Quali sono i tuoi progetti a breve termine?

«A marzo mi recherò in Colombia per un nuovo documentario. Ho poi in mente qualcosa in Ogliastra, di maggiori dimensioni rispetto a “Il club dei centenari”. Nel frattempo presenterò tre progetti seriali ad alcune emittenti televisive.».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riscrittura del mito e amore per la narrazione. Una chiacchierata con il fumettista Bepi Vigna

Bepi Vigna, nello sperimentalismo che ha contraddistinto la sua opera ha riscritto così la vicenda omerica di Nausicaa. È lui a raccontare gli snodi fondamentali della sua esperienza artistica partendo dall’ultima fatica.

canale WhatsApp

La figura turbata e graziosa di una principessa mediterranea racchiude i tratti archetipici della Sardegna: Bepi Vigna, nello sperimentalismo che ha contraddistinto la sua opera ha riscritto così la vicenda omerica di Nausicaa. È lui a raccontare gli snodi fondamentali della sua esperienza artistica partendo dall’ultima fatica.

La figura turbata e graziosa di una principessa mediterranea racchiude i tratti archetipici della Sardegna: Bepi Vigna, nello sperimentalismo che ha contraddistinto la sua opera ha riscritto così la vicenda omerica di Nausicaa. È lui a raccontare gli snodi fondamentali della sua esperienza artistica partendo dall’ultima fatica.

Partiamo da un successo recente: il cortometraggio “Nausicaa. L’altra Odissea” ha goduto di un grande favore di critica. L’opera riscrive in parte la narrazione omerica: come si è avvicinato al mito classico?

«Partiamo dall’inizio. Il mio lavoro parte da una grande passione per la narrazione, in tutte le sue forme. Punto di partenza della narrativa occidentale sono senza alcun dubbio i poemi omerici: chiunque ami lettura e scrittura non può prescindere dal patrimonio letterario classico e dalle sue formalizzazioni, sin dalla Poetica aristotelica».

Come nasce l’idea di Nausicaa, che prima di essere un corto è stata una graphic novel?

«Senza dubbio dal tratto di un grande disegnatore, Andrea Serio. Ai suoi disegni, di grande concretezza, pensavo si potesse sposare una storia mediterranea. La stessa Nausicaa è pensata come una regina sarda dell’antichità, cosicché possa incarnare quelli elementi di femminilità che secondo me caratterizzano la Sardegna: intendo qui “femminilità” come categoria universale e atemporale, simbolo di ciò che nella natura umana protegge e accoglie.»

Torniamo alle origini. Come ha iniziato a scrivere?

«Non ho “iniziato” a scrivere di punto in bianco. Ho sempre amato leggere qualunque forma di narrazione. La scrittura, la voglia di mettere storie nero su bianco è una cosa che hai dentro, che rispetto ai tuoi coetanei ti porta a stare a casa una sera di più per scrivere. Questo a me è sempre capitato. Ricordo però che verso i quattordici anni decisi di farlo con più rigore e continuità, scrivendo qualcosa, purché fosse narrazione, ogni giorno. Quello che, per le traversie della vita, mi è riuscito, è di farne una mestiere».

La sua produzione spicca anche per la varietà di generi e media utilizzati. Come si approccia ai vari generi?

«Sicuramente una condizione importante è trovare un linguaggio, un codice adatto a ciascuna forma. Cioè non esclude comunque una certa interazione e complementarità: l’esperienza da fumettista è stata, ad esempio, fondamentale, in quanto mi ha permesso di prendere maggiore confidenza nella stesura dei dialoghi. Nella mia esperienza è stato fondamentale anche un costante studio e approfondimento di ciò che sta dietro la narrazione, confrontandomi con opere di semiotica e narratologia»

Oggi cosa la diverte scrivere?

Oggi cosa la diverte scrivere?

«Qui bisogna fare una premessa: ho la fortuna di campare con la scrittura, almeno per quanto riguarda la produzione fumettistica. Ciò è di per sé fonte di grande gratificazione. Ultimamente mi sto appassionando alle forme di narrazione orale e al teatro di narrazione: seguo molto i lavori di Marco Paolini e Federico Buffa. Ho provato un esperimento analogo con un mio testo, L’uomo che sognava gli struzzi: è la storia di Peppino Mereu, insegnante elementare tortoliese che nei primi decenni del ‘900 avviò un allevamento di struzzi nella cittadina.»

Tornando agli esordi, com’è stato l’impatto con una grande casa editrice come Bonelli?

«Diciamo che è stato contraddistinto da una certa “spericolatezza” da parte nostra [di Bepi Vigna, Antonio Serra e Michele Medda]. Avevamo avuto una buona idea e, quasi sprovveduti, l’abbiamo proposta al più importante editore italiano di fumetti di fumetti. All’inizio eravamo semplicemente “i sardi”. Anche se poi così sprovveduti non dovevamo essere, se al suo primo numero Nathan Never riuscù a vendere 350.000 copie.»

A questo punto è quasi d’obbligo: come nasce Nathan Never?

«Quasi a tavolino. Io, Antonio e Michele volevamo proporre all’editore un fumetto di fantascienza del tutto nuovo per la scena italiana. Decidemmo di attingerci a un filone della fantascienza molto vivo all’epoca come il cyberpunk. Funzionò.»

In un periodo di grande trasformazione dei media tradizionali, quale le pare lo stato di salute del fumetto italiano?

In un periodo di grande trasformazione dei media tradizionali, quale le pare lo stato di salute del fumetto italiano?

« I grandi numero dell’età d’oro del fumetto italiano sono finiti, forse per sempre. Prima il fumetto era la forma di intrattenimento più economica e di più facile accesso per un ragazzo. Oggi con internet non è ovviamente più così.

Accade dunque che il fumetto si sposta dalla sua sede storica, l’edicola, alla libreria: diventa graphic novel. Queste possono essere opere di grande qualità, ma viene meno l’idea del fumetto come periodico.

Testate che un tempo vendevano oltre 100.000 copie mensili ora sono considerate di successo se riescono a mantenerne 30.000. Temo che col tempo gli editori possano preferire l’importazione di opere giapponesi, americane e francesi rispetto a quelle italiane: questo sarebbe un freno terribile alla creatività di chi in Italia lavora in quest’ambito.»

Per concludere, quanto è stata importante la Sardegna nel suo lavoro?

«Fondamentale. Ho sempre cercato di trarre dall’identità della nostra terra non tanto elementi particolari quando tratti universali: è l’operazione che credo di essere riuscito a compiere in Nausicaa. L’eroina del Mito deposita quei valori di accoglienza, apertura al prossimo e ospitalità che sono propri della Sardegna matriarcale. Gli stessi Greci consideravano civili i popoli che attribuivano all’ospitalità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA