Cosa significa “buginu” e perché per tanto tempo ha fatto paura a generazioni di sardi?

Ancora oggi, tra i vicoli dei paesi più antichi o nel fervore di una discussione accesa tra anziani, risuona in Sardegna un termine capace di evocare un brivido ancestrale, una parola che sembra portare con sé il peso di secoli di sottomissione e terrore.

Il termine “buginu” o “bocinu” non è infatti una semplice espressione del passato, ma una figura che ha popolato l’immaginario collettivo di intere generazioni sarde, manifestandosi spesso sotto forma di imprecazioni cariche di un’oscura ferocia. Non è raro, infatti, imbattersi in qualcuno che, nell’impeto di un diverbio, utilizzi questa parola singolarmente o la incastoni in formule che suonano come vere e proprie maledizioni, come nel caso del terribile augurio “a ti cùrrere su buginu” — ovvero che il “buginu” ti insegua senza tregua — oppure “ancu ti pighit su buginu”, auspicando che questa figura possa ghermire il destinatario dell’invettiva; tuttavia, esiste una variante particolarmente sadica e cruda che recita “su buginu chi t’irdorighit”, invocando esplicitamente l’intervento di questa entità affinché provveda a tagliare le orecchie della vittima.

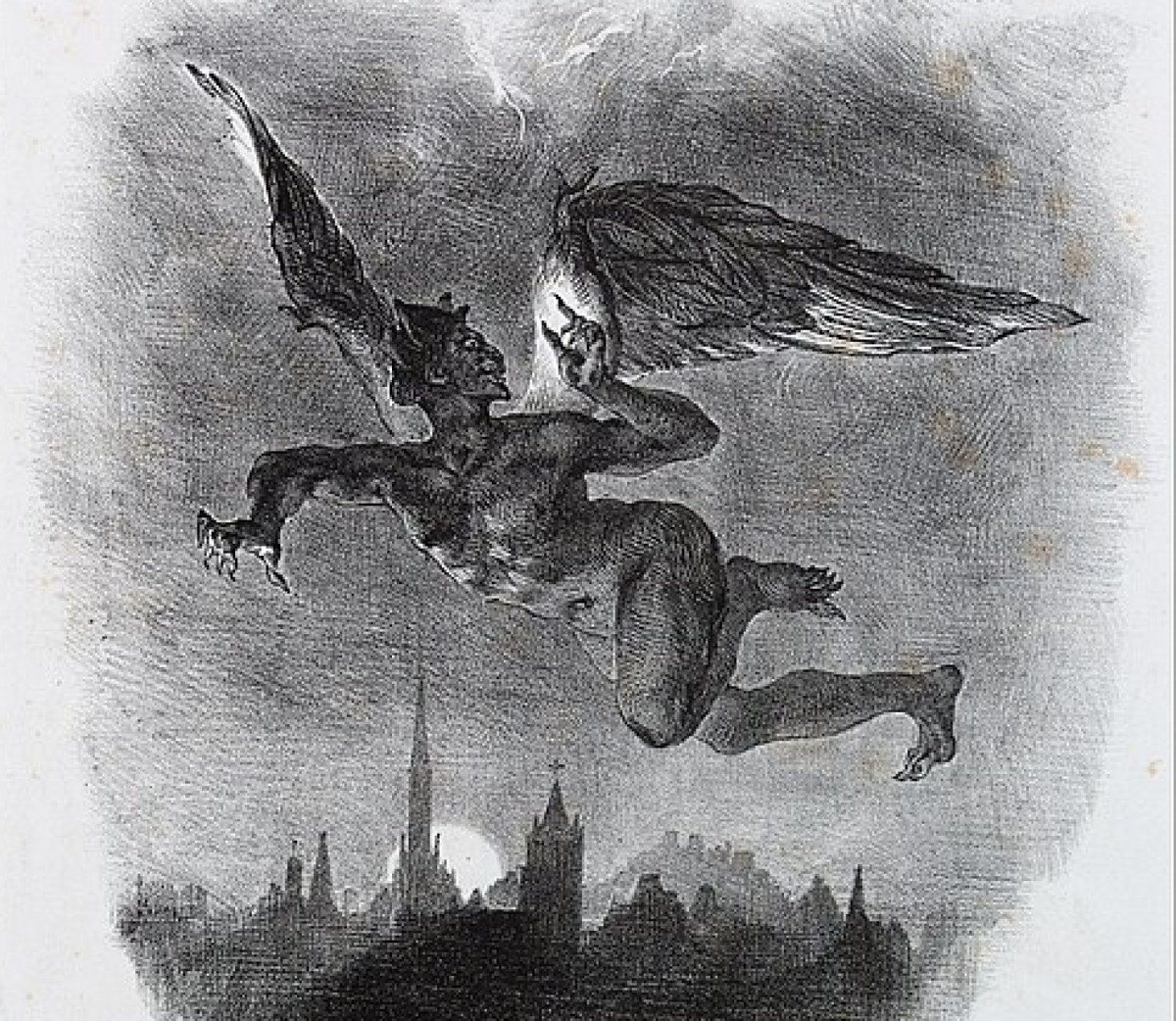

Da queste espressioni si intuisce immediatamente che stiamo parlando di un personaggio da cui è necessario restare alla larga, un individuo assai temuto dal popolo e avvolto ancora oggi da un alone di reverente timore, sebbene la sua reale identità oscilli tra il mito e la cronaca nera; se infatti in alcuni centri dell’Isola il termine è diventato uno dei tanti nomi utilizzati per indicare il diavolo in persona, per la stragrande maggioranza della popolazione esso identifica storicamente il boia.

Attorno all’origine di questo vocabolo si sono accese negli anni dispute e teorie affascinanti; l’ipotesi attualmente più quotata tra gli studiosi suggerisce che la parola derivi direttamente dallo spagnolo antico “bochín” o dal catalano “botxí”, termini che indicano appunto il boia o il carnefice, colui che per mestiere era incaricato di porre fine alla vita dei condannati. Eppure, il fascino dell’etimologia non si ferma qui, poiché alcuni ricercatori si spingono molto più indietro nel tempo, facendo risalire la radice del termine addirittura all’antica Civiltà Babilonese e precisamente al vocabolo “ugu”, che significa morte; parallelamente, non manca chi sostiene con forza che la derivazione sia latina, legata alla parola “bùcina”, ovvero lo strumento musicale appartenente al gruppo degli ottoni in epoca romana che veniva utilizzato con diverse funzioni, tra cui quella funesta di segnalare un’esecuzione capitale imminente eseguita dal boia. Un punto fondamentale su cui gli storici sentono il dovere di fare chiarezza riguarda però quello che viene definito un vero e proprio errore storico, ovvero l’attribuzione dell’origine del termine alla figura di Giovanni Battista Lorenzo Bogino, che fu ministro per gli Affari di Sardegna durante il periodo sabaudo per circa trent’anni a partire dal 1759; secondo questa diffusa credenza popolare, l’attuazione di misure drastiche e durissime contro il brigantaggio, unite all’introduzione delle forche mobili in ogni centro dell’Isola, avrebbe spinto i sardi a sovrapporre il nome del ministro a quello del carnefice.

Nonostante la suggestione di tale legame, i documenti e le fonti storiche smentiscono questa tesi, evidenziando come Bogino fosse in realtà un politico illuminato che apportò innovazioni e riforme strutturali di grande rilievo per la Sardegna; a governare con la repressione e il sangue furono ben altri emissari piemontesi inviati dai Savoia, ma la memoria collettiva, forse per una crudele ironia linguistica, ha preferito cristallizzare nel nome “buginu” il simbolo universale del terrore e della morte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA