Lo sapevate? Come si festeggiava il Capodanno in Sardegna nel 1800?

Un Capodanno profondamente diverso da quello dei nostri giorni. Non c'era la luce elettrica, non esisteva questo clamore commerciale legato alle festività ma era comunque un momento speciale. Ecco quali erano i riti e le preparazioni di un giorno magico.

canale WhatsApp

Lo sapevate? Come si festeggiava il Capodanno in Sardegna nel 1800?

Un Capodanno profondamente diverso da quello dei nostri giorni. Non c’era la luce elettrica, non esisteva questo clamore commerciale legato alle festività ma era comunque un momento speciale. Ecco quali erano i riti e le preparazioni di un giorno magico.

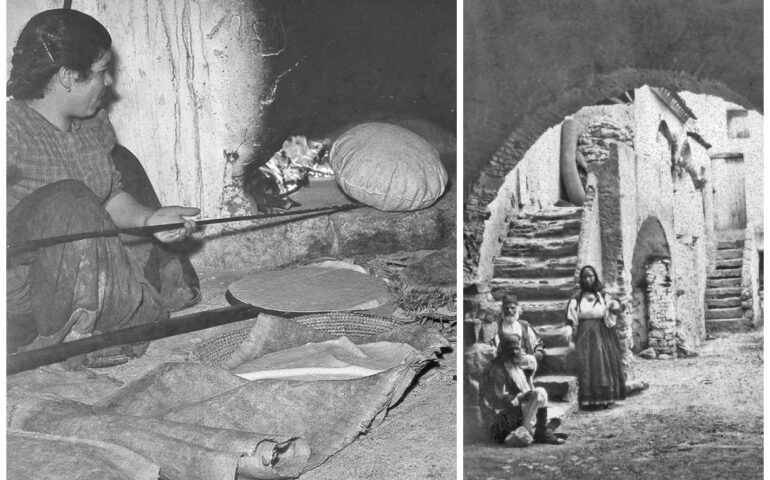

Nel 1800, il Capodanno in Sardegna era una festività intrecciata alle tradizioni contadine, religiose e comunitarie, profondamente legate ai cicli naturali e al calendario agrario. Le celebrazioni non avevano l’impronta festosa e commerciale che conosciamo oggi, ma erano cariche di simbolismo e rituali che riflettevano una società rurale e devota, in cui la speranza di abbondanza e prosperità per il nuovo anno si mescolava a pratiche propiziatorie e momenti di raccoglimento.

La notte di San Silvestro, come in molte altre parti d’Europa, si viveva con sobrietà e raccoglimento religioso. Spesso si iniziava con la messa per ringraziare Dio dell’anno trascorso e per chiedere protezione per quello futuro. In alcuni villaggi si praticavano antichi riti propiziatori, spesso connessi al fuoco, simbolo di purificazione e rinnovamento. Era comune accendere grandi falò nei cortili o nelle piazze, un’usanza che, in alcune aree, poteva derivare da antichi riti pagani legati al solstizio d’inverno.

Dal punto di vista alimentare, il Capodanno era l’occasione per condividere i prodotti della terra e per preparare pietanze simboliche che evocavano abbondanza. Si consumavano soprattutto pane, legumi e dolci tradizionali, come il pistiddu o le pardulas, spesso arricchiti con ingredienti preziosi come miele e frutta secca. Questi alimenti erano simboli di fortuna e fertilità, elementi fondamentali per una comunità agricola.

Altra tradizione diffusa in diverse zone della Sardegna era quella di compiere gesti simbolici per augurare buona sorte. Ad esempio, si usava spargere grano, farina o sale sugli ingressi delle case per augurare prosperità o esorcizzare le avversità. In alcune comunità, i bambini o i giovani giravano di casa in casa cantando versi augurali, ricevendo in cambio frutti, dolci o monete, una tradizione che potrebbe essere considerata una sorta di antenato delle moderne questue natalizie.

Era anche un momento di solidarietà comunitaria: le famiglie più abbienti spesso distribuivano cibo o piccoli doni ai più poveri del villaggio, un gesto che univa il sentimento cristiano di carità alla necessità di rafforzare i legami sociali.

Infine, il Capodanno sardo del 1800 non mancava di un tocco magico e superstizioso. Era diffusa la credenza che i gesti compiuti nel primo giorno dell’anno potessero influenzare il corso dei mesi a venire. Per questo motivo, si evitavano litigi e si cercava di iniziare l’anno con gesti di bontà e armonia. Ogni azione era carica di significato, dal modo in cui si apparecchiava la tavola al tipo di alimenti che si consumavano.

Il Capodanno in Sardegna nell’Ottocento, dunque, non era solo una festa, ma un rito collettivo che univa religiosità, tradizione e speranza per un futuro migliore, riflettendo il carattere profondo e radicato di una cultura che viveva in armonia con la natura e con le sue ciclicità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA