Lo sapevate? Nel territorio di Esterzili è stato ritrovato un magnifico tesoro di epoca nuragica

Nel territorio di Esterzili, in località Cuccureddì, a quasi mille metri, su uno dei versanti del Monte Santa Vittoria, nella Barbagia di Seulo è stato ritrovato un vero e proprio tesoro archeologico che ha alimentato ulteriormente una antica leggenda popolare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

canale WhatsApp

Lo sapevate? Nel territorio di Esterzili è stato ritrovato un magnifico tesoro di epoca nuragica.

Nel cuore della Barbagia di Seulo, precisamente nel territorio di Esterzili, in località Cuccureddì, a quasi mille metri di altitudine su uno dei maestosi versanti del Monte Santa Vittoria, è emerso un autentico gioiello archeologico. Questo ritrovamento ha riportato alla luce non solo una straordinaria testimonianza della civiltà nuragica, ma ha anche riacceso una suggestiva leggenda popolare, tramandata di generazione in generazione, che avvolge il sito in un’aura di mistero e fascino. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il tesoro archeologico è rappresentato da un’imponente struttura nuragica: un tempio a megaron, che si distingue non solo per la sua unicità, ma anche per le sue dimensioni, essendo il più grande esempio di questo tipo finora rinvenuto in Sardegna. Questo straordinario edificio si erge in un contesto naturale di rara bellezza, un paesaggio scenografico che amplifica il senso di meraviglia e sacralità che il luogo emana.

Il tempio-santuario risale al Bronzo Recente, precisamente alla fine del XIII secolo a.C. La sua edificazione non è avvenuta in un territorio vergine, bensì su un preesistente villaggio nuragico, segno di una continuità di insediamento e di culto che affonda le radici nella notte dei tempi. Gli archeologi hanno scoperto che alcune capanne dell’antico abitato furono inglobate nelle nuove strutture murarie del recinto sacro, a testimonianza di un rapporto profondo tra la vita quotidiana e la dimensione religiosa.

Questo sito, oltre a rappresentare un’importante scoperta per la conoscenza della civiltà nuragica, è anche un ponte tra passato e presente, un luogo che intreccia storia, mito e archeologia. Ogni pietra racconta una storia, ogni frammento restituisce un tassello del mosaico culturale di un’epoca lontana, ma ancora viva nella memoria collettiva.

La scoperta di Cuccureddì è un invito a immergersi nelle radici più profonde della Sardegna, un viaggio che unisce il rigore della ricerca scientifica con l’emozione di un racconto senza tempo. Un patrimonio da custodire, studiare e valorizzare, per continuare a svelare i segreti di una terra che non smette mai di stupire.

Il santuario, racchiuso da un recinto di forma ellittica, misura 22 metri e mezzo di lunghezza e poco meno di otto di larghezza. La struttura rettangolare, con forma allungata, è costituita da un vestibolo (detto “in antis”, realizzato sul prolungamento dei muri laterali, una cella divisa in due ambienti e un piccolo opistòdomo, situato dietro la cella, sul lato opposto all’ingresso. Il materiale di costruzione è lo scisto, lavorato in blocchi squadrati e disposti a filari orizzontali.

La prima camera, di pianta rettangolare (m 8 x 4,5), è dotata di un largo bancone-sedile di lastre di scisto. Lungo il suo sviluppo è presente una lastra ortostatica che delimitava una sorta di piccolo ripostiglio.

Anche la seconda cella è provvista anch’essa di bancone-sedile.

Entrambi gli ambienti conservano tracce del battuto pavimentale, con le impronte delle lastre di copertura.

Lo scavo di questi ambienti ha restituito pestelli, macine, lisciatoi, denti di falcetto, schegge di ossidiana, ciotole ed olle attribuibili cronologicamente al Bronzo recente e finale.

L’indagine archeologica degli strati superficiali dell’area d’ingresso del recinto ha consentito infatti il recupero di un tesoretto di monete di età romana, che attesta la continuità di frequentazione del sito fino ad epoca storica.

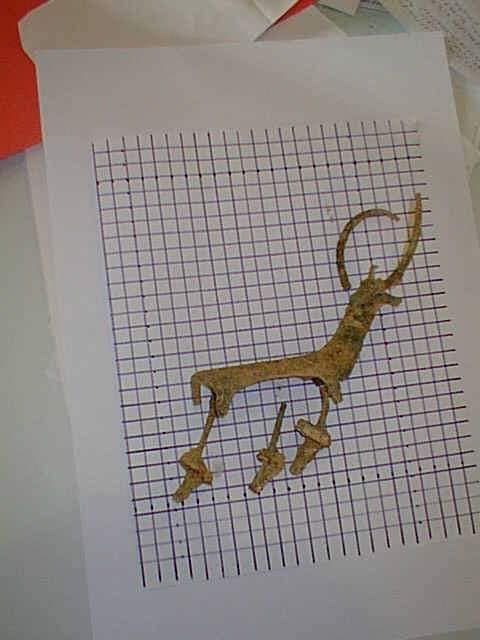

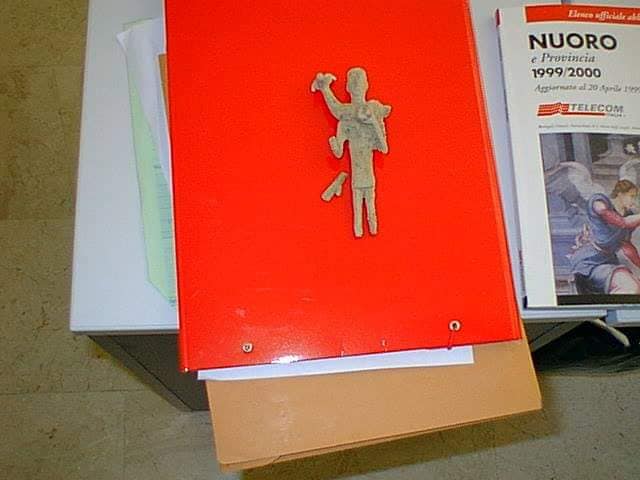

Il recente scavo del vestibolo ha portato al rinvenimento, nel lato destro del bancone-sedile, di una straordinaria composizione di bronzi votivi, con un personaggio abbigliato di stola che sostiene un cervo da offrire alla divinità e che, nel contempo, fa il gesto di offrire – con la mano destra – un piatto sul quale sono posati strumenti da caccia (palle da fionda, una corda, uno stocco): un cane, munito di collare, tiene ancora abbrancata la preda.

Lo stesso cacciatore offre ancora un muflone, un toro, una colomba poggiata al centro di grandi corna e un uccello che originariamente stava infilato in una spada tramite una fessura passante.

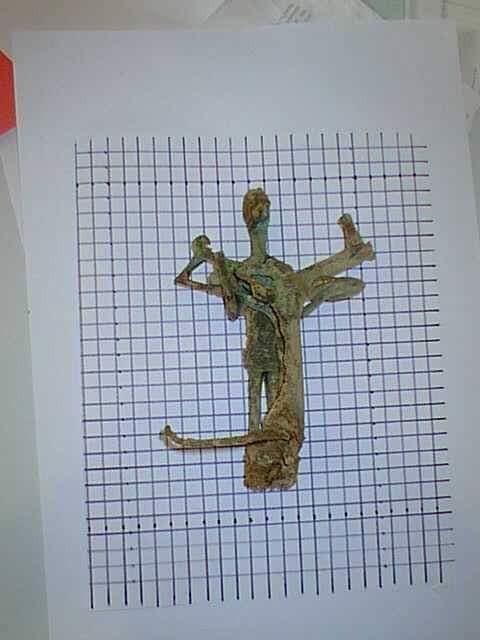

La scena è costituita, inoltre, da due sacerdotesse ammantate, rappresentate nell’atto della preghiera, che sostengono una sorta di torcia con le fiamme, e da due figurine maschili con una stola sulle spalle, armati di pugnale, che porgono un’olla a colletto sostenuta da una corda.

Ancora, un arciere con veste militare borchiata, che rimanda alla tradizione orientale, ma con un copricapo sormontato da 4 corna convergenti verso l’alto, di tradizione nuragica.

L’arciere è simile a quelli ritrovati nel santuario di Santa Anastasia di Sardara.

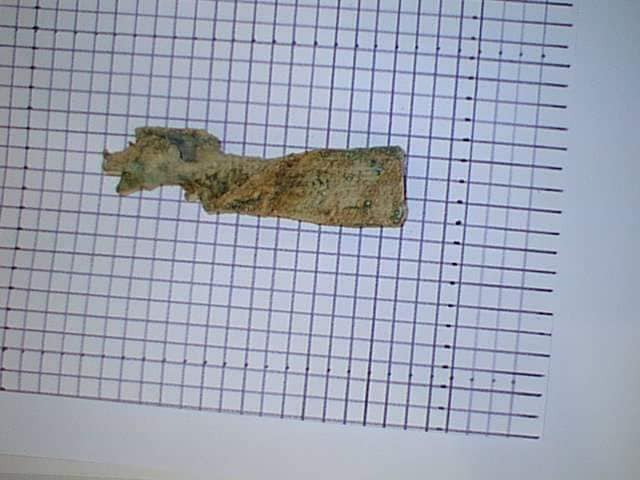

All’interno della prima camera di Domu de Orgia era deposto un altro bronzetto rappresentante un cacciatore offerente che porta sulle spalle un muflone.

Nello stesso vano, in corrispondenza del bancone-sedile, sono stati rinvenuti frammenti di olle con decorazioni plastiche, ciotole, vasi per l’acqua necessaria durante le abluzioni rituali e piccoli recipienti in miniatura.

Il materiale ceramico restituito dallo scavo è attribuibile al Bronzo finale.

Secondo la leggenda, Orgia era una strega (o una una fata), che viveva nel tempio. Gli abitanti del luogo un giorno decisero di scacciarla dalla propria dimora (altre versioni dicono che le furono uccisi i figli e lei si vendicò). Orgia se ne andò ma lasciò sul posto due orci: uno pieno di api e l’altro pieno di musca macedda.

La musca macedda era, secondo la leggenda, un grosso insetto la cui puntura era velenosa e mortale.

Gli abitanti, trovando gli orci ben sigillati, avrebbero ben voluto prendere le api per ricavarne del miele ma, nel timore di sbagliare e liberare la musca macedda, non aprirono nulla e nascosero sotto terra gli orci.

Si narra che i due orci stanno ancora lì, sotto terra, vicino al tempio.

(Foto Facebook Mario Fsnci Carcangiu)

© RIPRODUZIONE RISERVATA