Lo sapevate? A Luras c’è il museo della Femmina Agabbadora

Il museo conserva il famoso e macabro martello (unico al mondo ancora esistente) che nel passato veniva usato da "sas accabadoras", le donne incaricate di "porre fine" (dallo spagnolo acabàr) alle sofferenze dell'agonizzante

canale WhatsApp

Lo sapevate? Nel cuore di Luras, lungo via Nazionale, si trova un luogo unico e affascinante, custode di una storia antica e misteriosa: il Museo Etnografico Galluras, conosciuto anche come il Museo della Femina Agabbadora. Ma chi era davvero l’Agabbadora? Quali strumenti utilizzava nel suo compito tanto inquietante quanto carico di significato? In Sardegna, e in particolare in Gallura, la memoria di questa figura aleggia ancora tra racconti, testimonianze e oggetti conservati nel tempo. Si narra che fosse una donna incaricata di un compito oscuro e controverso: aiutare i malati terminali a porre fine alle loro sofferenze, accompagnandoli nell’ultimo viaggio con discrezione e ritualità. Il museo di Luras offre uno sguardo intenso e toccante su questa antica pratica, svelando segreti, strumenti e storie di un passato che ancora oggi affascina e interroga chiunque si avvicini a questa straordinaria testimonianza della cultura sarda.

Il museo conserva il famoso e macabro martello (unico al mondo ancora esistente) che nel passato veniva usato da “sas accabadoras”, le donne incaricate di “porre fine” (dallo spagnolo acabàr) alle sofferenze dell’agonizzante sul letto di morte. Si tratta di un ramo di olivastro lungo 40 centimetri e largo 20, dotato di un manico che permette un’impugnatura sicura.

Sino a non molti decenni fa in diverse zone della Sardegna era presente questa figura, richiestissima in una società agropastorale spesso povera, che non poteva permettersi delle cure specifiche per i suoi malati e quindi ricorreva a questa forma di eutanasia. Questa pratica era giustificata anche dalle difficoltà di spostamento del malato in paesi isolati e molto distanti da qualsiasi ospedale perché la famiglia di un soggetto non autosufficiente incontrava problemi di assistenza. L’agabbadora poneva fine ai dolori e alle sofferenze dei malati con un martelletto di legno.

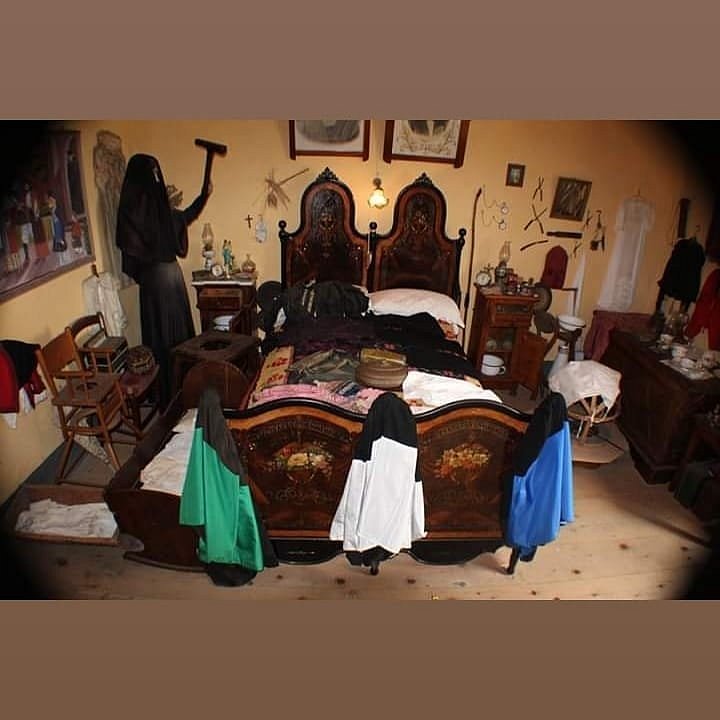

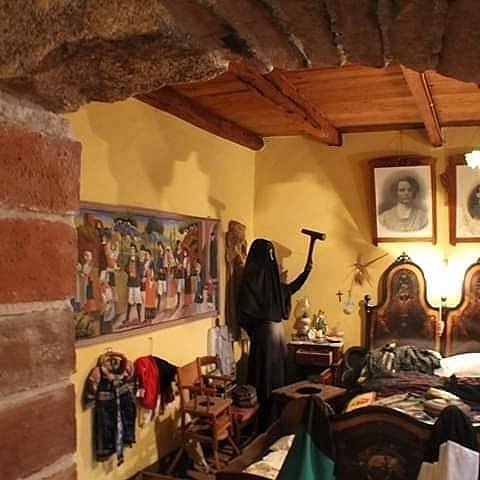

La collezione si trova in un palazzetto a tre piani di fine 1700, una casa di granito diventata il primo museo etnografico in Gallura. Il museo vuole dare un fedele spaccato di ciò che era la tipica vita quotidiana della civiltà Gallurese delle famiglie, agricoltori, pastori e artigiani che hanno vissuto quell’epoca. È importante perché racchiude la tipicità delle case di cultura rurale e contadina, rappresentando le tradizioni galluresi.

I reperti sono accuratamente selezionati e repertoriati seguendo i criteri scientifici e la logica derivante da documenti e testimonianze sulle tradizioni del luogo. La peculiarità è che nulla di ciò che questo museo racchiude è statico, anzi, la visita coinvolge la vista, l’olfatto e l’udito fino quasi a rendere gli oggetti animati. Il pezzo più pregiato della collezione, come accennato, è sicuramente il martello della Femina Agabbadòra, unico esemplare riconosciuto al mondo, il più antico strumento per la pratica dell’eutanasia.

Il termine sardo femina accabadora, femina agabbadòra o, più comunemente, agabbadora o accabadora (s’agabbadóra, lett. “colei che finisce”, deriva dal sardo s’acabbu, “la fine” o dallo spagnolo acabar, “terminare”) denota la figura storicamente non comprovata di una donna che si incaricava di portare la morte a persone di qualunque età, nel caso in cui queste fossero in condizioni di malattia tali da portare i familiari o la stessa vittima a richiederla. In realtà non ci sono prove di tale pratica, che avrebbe riguardato alcune regioni sarde come Marghine, Planargia e Gallura. La pratica non doveva essere retribuita dai parenti del malato poiché il pagare per dare la morte era contrario ai dettami religiosi e della superstizione.

La leggenda narra che le pratiche di uccisione utilizzate dalla femina agabbadora variavano a seconda del luogo: entrare nella stanza del morente vestita di nero, con il volto coperto, e ucciderlo tramite soffocamento con un cuscino, oppure colpendolo sulla fronte tramite un bastone d’olivo (su matzolu) o dietro la nuca con un colpo secco, o ancora strangolandolo ponendo il collo tra le sue gambe.

Alcuni antropologi ritengono che la femina agabbadora non sia mai esistita. Non ci sono prove della femmina agabbadora come tale, ma di donne che portavano conforto nelle famiglie dove c’era un moribondo, accompagnandolo fino all’ultimo istante. Aiutavano nell’agonia e davano sostegno, perciò erano rispettate da tutta la comunità, ma secondo alcuni studiosi non uccidevano.

Si riporta che durante il ‘900 vi siano state le ultime tre pratiche di una Femmina Agabbadora: una a Luras (1929), una a Orgosolo (1952) e una a Oristano.

Come riporta Sardegna Cultura, gli ambienti del museo sono stati ricostruiti nel rispetto della struttura e dell’equilibrio delle vecchie case galluresi. Il museo è articolato sui tre piani, accuratamente ricostruiti nel rispetto degli ambienti tipici della cultura locale tra la fine del Seicento e la prima metà del Novecento.

Trovano sistemazione circa 5000 reperti del centro gallurese. Piano terra. Saletta audiovisivi: consente la visione di filmati e la consultazione informatica e bibliografica. Sala 1: strumenti relativi alla viticoltura, vinificazione e cantina. In particolare spiccano “sa cascietta”, cassone per la pigiatura dell’uva, “sa suppressa”, un torchio in legno risalente alla fine del Seicento primi del Settecento, e un’alambicco a condensatore. Sala 2 e cortile: strumenti e oggetti propri delle attività agricole (lavori dei campi, lavorazione dei cereali) e pastorali (raccolta, trasporto e lavorazione del latte, finimenti, cura e governo degli animali). Primo piano. Il piano ripropone, nella sua integrità di arredi, un ambiente domestico articolato. Sala 3: sala da pranzo: composta da una credenza, una cassapanca per la conservazione del pane, una “piattéra”, piattaia pensile, e una “banca a fogliu”, funzionale tavolo a libro che permetteva di raddoppiarne con facilità il piano d’appoggio, era il luogo dell’incontro e della convivialità, lo spazio per il dialogo. Sala 4: cucina: al centro della stanza è posta la tradizionale “banca ‘e su pane”, il tavolo per la panificazione. Sala 5: camera da letto. Secondo piano. Sala 6: macchine per la lavorazione della lana e del lino, capi di abbigliamento e tessuti. Sala 7: è dedicata alle tecniche di lavorazione del sughero, attività tipica della zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA