Lo sapevate? Dalle radici dell’erica arborea sarda vengono realizzate le migliori pipe del mondo

L'erica arborea (in sardo ha tanti nomi: kastanariu, iscoba, kastannarzu, tuvara era, scopa masciu, iscoparzu, sabina 'emina) o scopa da bosco, è un arbusto sempreverde alto 4-7 m, con rami eretti e corteccia scura, tipico della macchia mediterranea sarda. Il legno delle radici (radica) dell'erica arborea viene utilizzata per fabbricare le pipe e l'erica sarda è la più pregiata.

canale WhatsApp

Lo sapevate? Dalle radici dell’erica arborea sarda vengono realizzate le migliori pipe del mondo.

L’erica arborea (in sardo ha tanti nomi: kastanariu, iscoba, kastannarzu, tuvara era, scopa masciu, iscoparzu, sabina ’emina) o scopa da bosco, è un arbusto sempreverde alto 4-7 m, con rami eretti e corteccia scura, tipico della macchia mediterranea sarda. Il legno delle radici (radica) dell’erica arborea viene utilizzata per fabbricare le pipe e l’erica sarda è la più pregiata.

Il nome erica deriva dal greco “ereiken”, che significa rompere, con riferimento alla fragilità dei fusti o forse al vivace scoppiettio del legno sotto l’azione della fiamma; per altri alluderebbe alla supposta proprietà medicinale di sciogliere e frantumare i calcoli. Il legno si presta bene per lavori al tornio ed è un ottimo combustibile. Le fronde erano usate per fare scope grossolane, per le aie e per gli ovili. Dal ceppo radicale si confezionano le pipe. Le pipe d’erica sarda venivano considerate le migliori del mercato e venivano esportate anche all’estero (in particolare in Francia).

Le foglie sono aghiformi lunghe 5-6 mm disposte in verticilli di 3-4. Fiori bianchi campanulati penduli in pannocchie dense. Frutto a capsula ovale. Cresce su soli silicei e fiorisce a gennaio e a marzo.

Diffusa in tutto il Mediterraneo. In Italia la specie si trova in Liguria, Alpi, dal Garda al lago di Como, Sicilia, Sardegna e isole minori. In Sardegna è presente principalmente in Gallura in suoli acidi, graniti, scisti, basalti, ma è possibile reperirla anche su calcari, nel Supramonte di Orgosolo e di Urzulei, nel golfo di Orosei, sul Marganai.

Tra i giovani artigiani, molto apprezzato è anche anche Antonino Scanu, di Gergei, che nel suo sito descrive tutte le fasi della lavorazione.

Scanu lavora il cosidetto “ciocco”, di una forma rotondeggiante irregolare, ruvido e pieno di bernoccoli. Ma è questa la radica migliore perché la ruvidità a buccia d’arancia è segno di una pregiata grana a “occhio di pernice” e squadrato il pezzo, la “fiamma”.

Scanu effettua da solo tutto il ciclo di lavorazione delle pipe. Dal taglio del ciocco sino alla pipa finita. Le sue pipe sono senza stuccature e lasciate al colore naturale.

Abile artigiano è anche il lanuseino Giorgio Micheli, che ha imparato quest’arte dal nonno, Alemanno Nannini, il quale nei primi anni ’30 del Novecento decise di migrare dalla Toscana alla Sardegna per motivi legati al suo lavoro. Un giramondo che fu contattato da una importante ditta tedesca che voleva acquisire gli abbozzi fatti da una materia prima, la radica di erica sarda. Questa non è altro che un arbusto che si presenta con tante fibre legnose che risultano contorte e che può essere asportato dalla pianta per poi essere lavorato. Già nel 1880, in una Lanusei che viveva un periodo di intense trasformazioni, c’era una segheria atta alla fabbricazione dei cosiddetti abbozzi per pipe. Purtroppo, all’epoca questo tipo di lavoro non era usuale per una popolazione dedita prevalentemente ai lavori del mondo rurale e composta in maggioranza da pastori e contadini. Per questo motivo le segherie del tempo cercavano manodopera dalla penisola e non furono pochi quelli che risposero alla chiamata. Fra questi il nonno, considerato un “pioniere della fabbrica di pipe in radica”.

La pipa come oggetto ha preso valore al tempo dei cercatori d’oro, i raccoglitori di caffè, i cacciatori di pellicce. Erano uomini che per via del loro lavoro dovevano stare isolati in zone impervie per lunghi periodi, a volte anche più di sei mesi e guai che mancassero una dozzina di pipe. Un mercato abbastanza vasto che è perdurato nei decenni seguenti a quei tempi. Al tempo delle prime segherie era davvero complicato far capire ai contadini che la radica e quindi le pipe, potevano essere delle importanti risorse economiche. C’era tanta domanda e si poteva lavorare bene dato che la Sardegna forniva radica di qualità al mondo intero, cosa che oggi è impossibile non essendoci più il mercato di una volta. Infatti, era rinomato il cosiddetto “Ciocco Sardo”.

Micheli e i suoi colleghi da giovani i ciocchi di erica arborea da tutta l’Ogliastra, con carri a buoi che giungevano fin da Talana e Villagrande Strisaili e un treno merci che circa ogni 15 giorni o su esplicita richiesta faceva una fermata per far riempire uno dei vagoni di materia prima. C’è stato un periodo venivano trattati fino a settemila quintali di radica in un anno, esportando il prodotto in Germania, Gran Bretagna, Olanda e il Canada.

A un certo punto fra il 1971-1972, ci fu la crisi della radica dovuta al fatto che i grossi industriali potevano reperirla più facilmente a minor costo dal basso Mediterraneo. Micheli continuò la sua produzione con le Pipe Ogliastra.

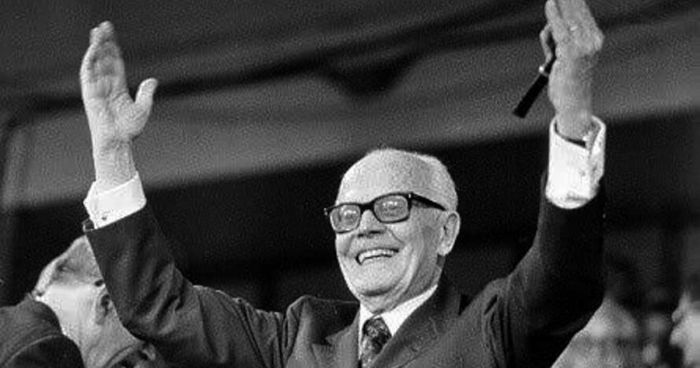

E nel 1982 decise di inviare una pipa all’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini e Luciano Lama, noto ex segretario della CGIL.

La pipa in questione fu quella usata dal Presidente durante i Mondiali di Calcio in Spagna dello stesso anno.

Finanziaria Sardegna 2026-2027: via libera in extremis tra tensioni e assenze

L’intesa tra maggioranza e opposizione era saltata a causa dell’assenza dell’assessora M5s Desirè Manca, impegnata a Oristano in una conferenza con i sindacati. Il centrodestra, guidato da Paolo Truzzu e Gianni Chessa, ha abbandonato l’Aula in segno di protesta.

canale WhatsApp

Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la legge di Stabilità 2026-2027 da circa 11,6 miliardi di euro, evitando il secondo mese di esercizio provvisorio. La votazione si è svolta solo con i consiglieri di maggioranza, dopo lo strappo politico sull’articolo 5, che contiene le misure della Giunta Todde sul lavoro.

L’intesa tra maggioranza e opposizione era saltata a causa dell’assenza dell’assessora M5s Desirè Manca, impegnata a Oristano in una conferenza con i sindacati. Il centrodestra, guidato da Paolo Truzzu e Gianni Chessa, ha abbandonato l’Aula in segno di protesta.

La manovra, comprendente il dl 158 S e il dl 159 (Bilancio di previsione), è passata con i 30 voti favorevoli del centrosinistra, con l’assessora Manca rientrata prima della fine della votazione.

La legge finanzia tutti i settori chiave della Regione, dal lavoro alla sanità, dall’istruzione alle infrastrutture, per il biennio 2026-2027.

© RIPRODUZIONE RISERVATA