Grande scoperta: a Pompei sequenziato il Dna di un uomo sardo, vittima dell’eruzione del Vesuvio

Aveva fra 35 e 40 anni, soffriva di una malattia simile alla tubercolosi ed era probabilmente originario della Sardegna: della scoperta si parla sulla rivista Scientific Reports

canale WhatsApp

Aveva fra 35 e 40 anni, soffriva di una malattia simile alla tubercolosi ed era probabilmente originario della Sardegna.

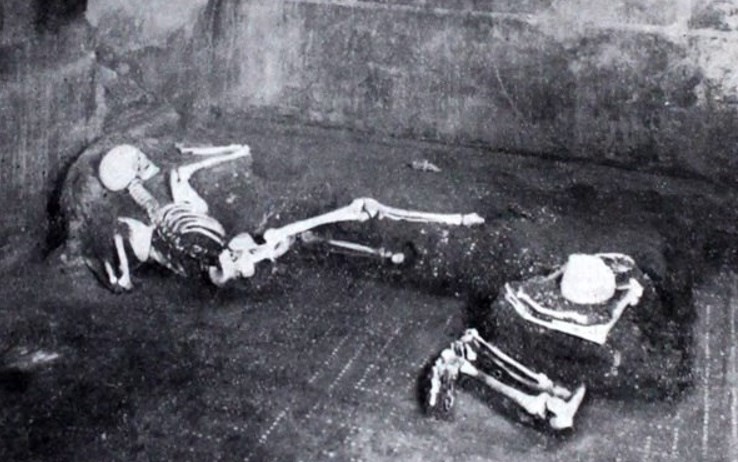

Per la prima volta in assoluto è stato possibile leggere il Dna di uno degli abitanti di Pompei vittime della disastrosa eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Il risultato, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, dimostra che è possibile recuperare Dna antico dai resti umani di Pompei, aprendo la via alle ricerche in questa direzione.

“Il Dna era molto degradato, ma siamo riusciti comunque a estrarlo”, ha detto all’Ansa il coordinatore della ricerca Gabriele Scorrano, dell’Università danese di Copenaghen e dell’Università di Roma Tor Vergata.

L’eruzione del Vesuvio aveva raggiunto l’uomo mentre si trovava nella Casa del Fabbro in compagnia di una donna più anziana, sui 50 anni, per la quale non è stato possibile fare un’analisi genetica. Grazie alla disponibilità del Parco Archeologico di Pompei, i ricercatori hanno potuto analizzare i due scheletri. “Il loro stato di conservazione era ottimo, non devono essere venuti a contatto con temperature troppo elevate”, ha spiegato Scorrano ad Ansa.

(FOTO) In migliaia a Cagliari contro il trasferimento dei detenuti al 41-bis in Sardegna

Dal palco è arrivato un messaggio chiaro: la Sardegna non intende diventare il terminale di una strategia nazionale che concentra nell’Isola detenuti condannati per reati di stampo mafioso. Tra le preoccupazioni espresse, l’impatto sull’organizzazione della giustizia e della sanità e i possibili effetti sui territori coinvolti.

canale WhatsApp

Il centro di Cagliari si è riempito questa mattina di cittadini determinati a far sentire la propria voce contro il piano del Governo che prevede il trasferimento nell’Isola di una quota significativa di detenuti sottoposti al regime di 41-bis, destinati a tre carceri sarde. Una mobilitazione netta, compatta, che ha trasformato piazza Palazzo – sede della Prefettura e simbolo della storia istituzionale dell’Isola – in un luogo di protesta e rivendicazione.

L’iniziativa, promossa dalla presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, ha visto la presenza di numerosi sindaci con la fascia tricolore, delle principali organizzazioni sindacali e di rappresentanti politici del campo largo.

Dal palco è arrivato un messaggio chiaro: la Sardegna non intende diventare il terminale di una strategia nazionale che concentra nell’Isola detenuti condannati per reati di stampo mafioso. Tra le preoccupazioni espresse, l’impatto sull’organizzazione della giustizia e della sanità e i possibili effetti sui territori coinvolti.

“Non vogliamo subire l’ennesima servitù – ha dichiarato Todde –. Questa piazza non è contro lo Stato, ma chiede rispetto per i sardi e per le istituzioni regionali”. La presidente ha rilanciato la richiesta di modificare la normativa: “La preferenza per le aree insulari prevista dall’articolo 41-bis è una discriminazione e va rimossa. Non possiamo accettare norme che penalizzano la Sardegna”.

Sulla stessa linea il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, che ha ricordato l’ordine del giorno approvato a larga maggioranza dall’assemblea: “Non si tratta solo di numeri, ma di una scelta politica precisa. La Sardegna è pronta a fare la sua parte per la legalità e il contrasto alle mafie, ma non accetta decisioni imposte senza confronto istituzionale”.

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA