La Cagliari che non c’è più. Guardate come si è trasformato questo angolo di Villanova in 120 anni

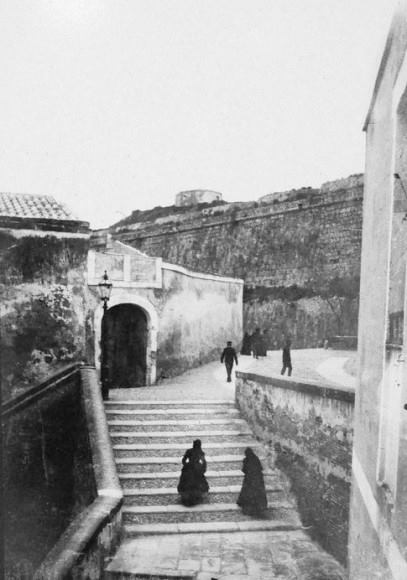

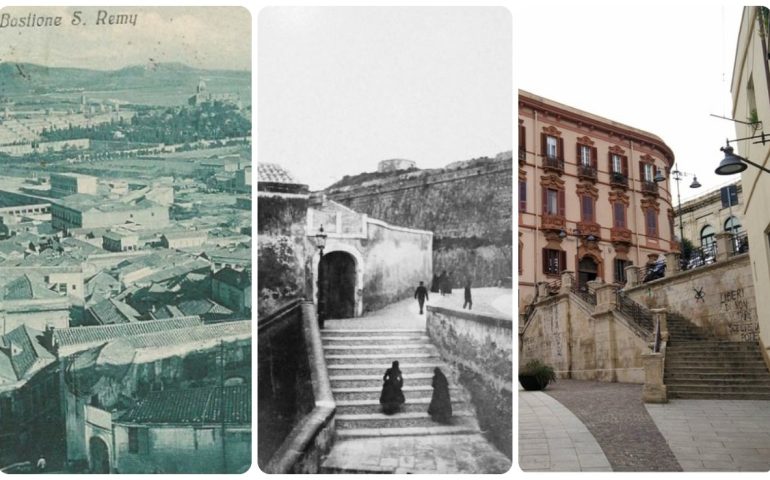

Chi riesce a indovinare dove si trova questo angolo di Villanova che non esiste più? In realtà le scale ci sono ancora ma la struttura davanti ai gradini e alle donne in costume che salgono è stata sostituita da un edificio molto più grande. Sapete quale? Ricostruiamo la storia di questo angolo di città dove un tempo sorgeva una grande porta medievale.

canale WhatsApp

La Cagliari che non c’è più. Guardate come si è trasformato questo angolo di Villanova in 120 anni.

Chi riesce a indovinare dove si trova questo angolo di Villanova che non esiste più?

In realtà le scale ci sono ancora ma la struttura davanti ai gradini e alle donne in costume che salgono è stata sostituita da un edificio molto più grande. Sapete quale?

Sulla sinistra si vede l’Osteria Pigheddu poi Valdes, in una foto del 1895, siamo sotto le mura del Terrapieno, proprio dove ora è posizionato il palazzo Valdes, la cui costruzione cominciò nel 1901. Al posto delle vecchie mura, adesso c’è la Passeggiata Coperta del Bastione, sulla destra adesso c’è l’attuale piazza Marghinotti, mentre nel Medioevo e sino all’Ottocento in questo punto si trovava una delle porte medievali del quartiere storico di Villanova, la porta dei Calderai.

Nel XIX secolo a Cagliari, le osterie non erano delle rivendite di vino ma delle locande o dei caravanserragli, veri e propri stallaggi dove i trasportatori di merci , che venivano con i loro carretti dai paesi limitrofi dell’interno, potevano alloggiare, custodire il loro prezioso carico e far riposare anche gli animali.

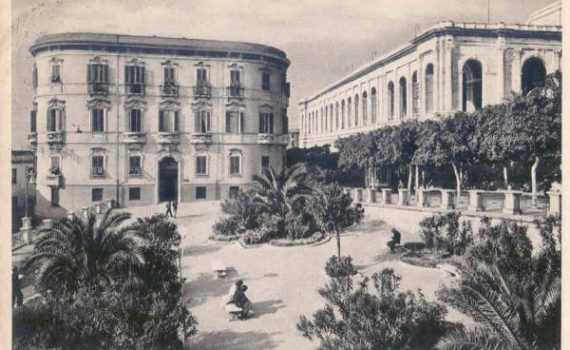

In quest’altra foto più recente la struttura completa vista dal Bastione e sulla destra la prima parte del Palazzo Valdes, che fu edificato a più riprese.

Tutti conoscono Palazzo Valdes, uno dei palazzi più famosi di Cagliari. Il bell’edificio va da piazza Marghinotti a piazza Costituzione: non tutti sanno che nel 1943 venne seriamente danneggiato dai bombardamenti degli alleati nel corso della Seconda Guerra Mondiale. In questa foto si nota la prima parte dello stabile, salendo verso viale Regina Elena, completamente distrutta. Il palazzo Valdés occupa una vasta area in pendenza compresa tra il viale Regina Elena, la piazza Marghinotti e la via Sulis, già occupata come detto dall’osteria prima Pigheddu e poi Valdés, tipico alloggio per uomini e animali della Cagliari ottocentesca.

La realizzazione dell’edificio avvenne in due periodi differenti. L’ingegnere Niccolò Mura ideò il progetto relativo al primo blocco eretto tra il 1901 e il 1915, che si affaccia sul lato del Bastione di Saint Remy. L’ingegnere Riccardo Simonetti, è invece l’autore del progetto riguardante l’ampliamento messo in atto nel 1926, della facciata che si estende fino alla Piazza Marghinotti.

A causa dei bombardamenti aerei del 1943 il palazzo subì ingenti danni e fu fatto oggetto di un’accurata opera di recupero nel dopoguerra. Il palazzo fu restaurato nel dopoguerra. I due blocchi sono interamente diversi tra loro anche se i lavori di ampliamento non hanno comportato sostanziali modifiche nello stile architettonico. Sono differenti anche i materiali adoperati per le due parti: granito e pietra calcare nel basamento e terracotta per gli ornamenti nella parte che si affaccia sul Viale Regina Elena; graniglia di cemento e cotto per la facciata antistante la Via Sulis e Piazza Marghinotti.

Come riporta Sardegna Cultura la costruzione fu realizzata in due tempi senza troppi sfasamenti stilistici, anche se le due parti sono nettamente differenti. Il primo blocco si deve al progetto dell’ingegnere Mura. Il basamento è in granito e in pietra calcarea, mentre la parte decorativa è realizzata con terracotta. L’ampliamento, a monte del primo, è stato realizzato su progetto dell’ingegnere Simonetti, si distingue per il fronte avvolgente fino al prospetto sulla piazza Marghinotti. L’esuberante decorazione è in graniglia di cemento colorato, ma il lato lungo la via Sulis, meno importante, ha ornamenti in cotto conseguentemente meno ricchi. Il palazzo fu gravemente danneggiato dai bombardamenti ed è stato fedelmente ripristinato nel dopoguerra.

Simonetti amplia l’edificio fino alla Piazza Marghinotti conferendo alla facciata un andamento curvilineo. La parte più antica, lungo il viale Regina Elena, presenta un basamento in granito e pietra calcarea, mentre ai piani superiori spiccano decorazioni in terracotta, ispirate allo stile Liberty, con teste femminili che sporgono dalle cornici delle finestre. Sulla piazza Marghinotti la decorazione in graniglia di cemento colorato con festoni e conchiglie è, invece, di ispirazione neobarocca. Il fronte su via Sulis riprende gli ornamenti in cotto.

Il palazzo fu costruito per volontà del mecenate Pietro Valdés (ci sono le sue iniziali nella decorazione della facciata) e oggi è posto oggi sotto la tutela del Ministero dei Beni Culturali.

Lo stile Liberty si diffuse tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, grazie ad una grande espansione della città. Questo stile chiamato chiamato anche Art Nouveau, esprimeva le aspirazioni della società borghese negli anni della Belle Époque. Le caratteristiche stilistiche principali erano l’utilizzo di angoli smussati e arrotondati. Presentava inoltre, decorazioni con fasce di linee curve chiamate “colpi di frusta”. Mentre, altro elemento importante erano i tanti motivi naturalistici. Alberi, rami, foglie, fiori, frutti, uccelli, insetti e figure femminili allungate ne erano parte integrante.

Quando nel 1912 a Cagliari la porta di San Pancrazio fu sacrificata al passaggio del tram

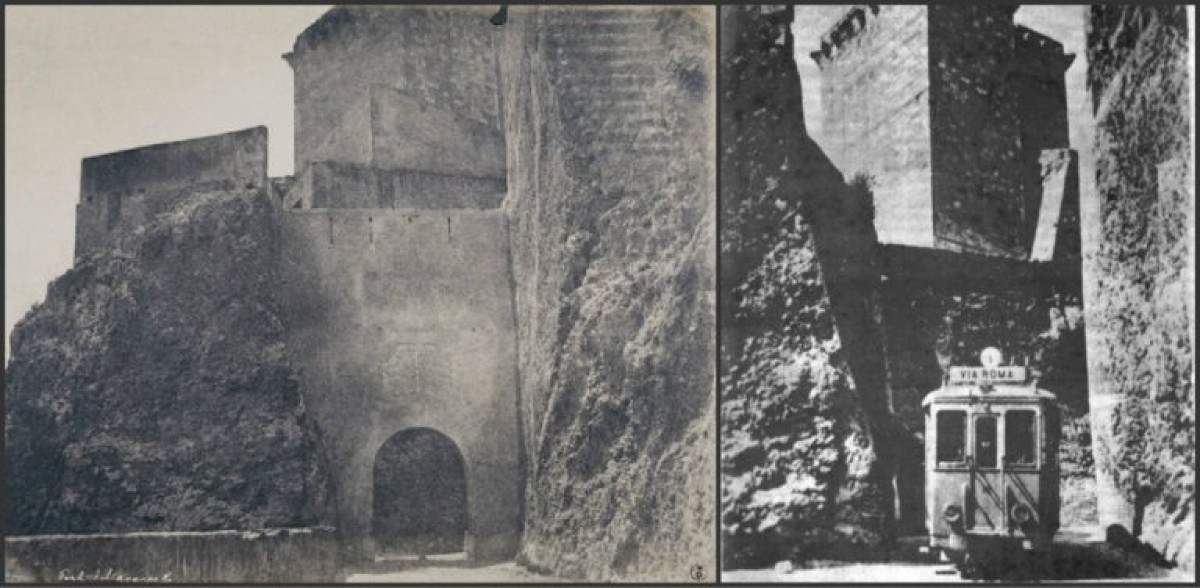

La Cagliari che non c’è più emerge dalle pieghe del tempo come un ricordo sospeso tra storia e trasformazione urbana, e uno degli episodi più emblematici riguarda la demolizione della porta di San Pancrazio nella salita de S’Avanzada, abbattuta nel 1912 per consentire il passaggio del tram.

canale WhatsApp

Quando nel 1912 a Cagliari la porta di San Pancrazio fu sacrificata al passaggio del tram.

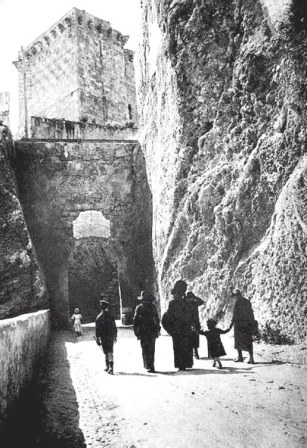

La Cagliari che non c’è più emerge dalle pieghe del tempo come un ricordo sospeso tra storia e trasformazione urbana, e uno degli episodi più emblematici riguarda la demolizione della porta di San Pancrazio nella salita de S’Avanzada, abbattuta nel 1912 per consentire il passaggio del tram.

Oggi di quella porta, in realtà una falsa porta di accesso al quartiere allora più importante della città, restano soltanto le immagini scattate nel 1854 dal fotografo Edouard Delessert, testimonianze preziose di ciò che si trovava nell’attuale via Badas, lungo quel percorso che trae il proprio nome dal toponimo seicentesco estrata Avancada, collegamento strategico tra il Castello e il borgo di Villanova. La storia della porta affonda le radici negli interventi militari voluti dai Savoia: nel 1727 Felice De Vincenti, ufficiale ingegnere del Regio Esercito di Sardegna, rafforzò il sistema difensivo del versante nord del Castello e progettò la costruzione della Porta di San Pancrazio, parte integrante della riorganizzazione fortificata della città. Sopra l’arco campeggiava una lapide del 1728, un omaggio all’opera piemontese commissionata da Vittorio Amedeo II, da poco nominato re di Sardegna dopo il rapido passaggio dell’isola dagli Spagnoli agli Asburgo e infine ai Savoia.

L’iscrizione celebrativa sopravvive ancora oggi, incassata nella parete rocciosa a destra dell’attuale ingresso in piazza Arsenale, una presenza silenziosa che ricorda l’antico assetto urbano. La porta invece non esiste più, spazzata via da un’idea di modernità che impose nuovi tracciati e nuovi mezzi di trasporto. Paradossalmente anche quel tram, per il quale la struttura venne sacrificata, è stato successivamente eliminato da Cagliari, lasciando la città priva sia della sua testimonianza storica sia dell’innovazione che ne aveva motivato la distruzione. Così, come molte altre porte medievali e tardo medievali scomparse nel corso del Novecento, anche la porta di San Pancrazio è diventata un frammento perduto della memoria urbana cagliaritana, un simbolo di ciò che è stato cancellato dal tempo e dalla necessità, reale o presunta, di guardare a un futuro che oggi possiamo osservare solo attraverso le immagini sbiadite del passato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA