La vita delle detenute di Uta: aspettando la libertà e pensando agli affetti lontani e agli errori commessi

Appena si sente la porta chiudersi alle spalle viene istintivo voltarsi per dire a se stessi che di lì a poco si uscirà. Perché al di là delle colpe, solo entrando dentro un carcere, parlando con chi lì è costretto a viverci, ci si rende conto di quanto faccia male la detenzione. Nicol e Monica sono due delle 24 detenute del carcere di Uta e hanno raccontato a Vistanet la loro esperienza senza libertà

canale WhatsApp

Giovani, anziane, bianche, nere, alcune bellissime altre col viso solcato da rughe profonde. Alcune sono truccate e curate, altre hanno gettato la spugna. Ce ne sono arrabbiate col mondo, timide, chiacchierone, qualcuna con un sorriso sgangherato. Ci sono donne che portano sulle spalle colpe pesanti, come l’omicidio, altre che hanno spacciato o commesso altri reati minori. Qualcuna è alla sua prima detenzione, altre ci hanno fatto il callo. Sono le 24 donne detenute nel carcere di Uta che per l’8 marzo hanno trascorso un pomeriggio diverso e quando Elena Ledda ha cantato per loro l’Ave Maria di De Andrè, in tante, e non solo le detenute, si sono commosse. Perché l’emotività in un contesto di privazione della libertà, di distanza dagli affetti, sta sempre in un equilibrio precario, e una canzone dalla melodia malinconica può scatenare emozioni forti, ricordi dolci, oppure far riemergere dolori sopiti.

Monica ha 49 anni, da quando ne aveva 42 sta in carcere. Condannata a 14 anni per spaccio ha scontato metà della pena, le rimangono ancora 7 anni. «Ho sbagliato e pago. Non mi interessa quello che dicono di me, è un attimo -racconta la donna- tutti possono sbagliare». Con Monica in carcere c’è anche sua sorella, condannata per lo stesso reato, sono molto unite: «Vorrei che fosse libera – spiega Monica, parlando di sua sorella – sarebbe un gran sollievo se almeno lei potesse uscire». Monica ha sempre lavorato, fin da piccola, non ha figli ed è single, a differenza di tante sue compagne appare forte e determinata, ed è pronta a riprendere la sua vita, anche se all’inizio non sarà facile. Quando sei dentro niente cellulare, niente internet, Monica non è di Cagliari, sua mamma è anziana deve viaggiare dalla provincia di Oristano, l’istituto penitenziario Scalas di Uta è fuori mano, collegato poco e male alla città. Le visite consentite sono limitate a poche ore al mese.

«Non è tanto l’impossibilità di uscire che mi pesa – racconta ancora Monica- quanto il fatto di non poter vedere i miei familiari. Se fossi libera ora mi godrei i miei nipotini, sistemerei casa mia, sposterei mobili, non è la libertà di uscire che mi manca, è la mancanza della mia famiglia». Presto però potrebbe ottenere un permesso premio. Per avere la possibilità di trascorrere qualche giorno a casa coi propri cari, occorre una procedura complessa. Devono ricorrere una serie di requisiti, soprattutto legati all’atteggiamento e alla consapevolezza della detenuta, ma Monica come assicura una delle operatrici, ha tutte le carte in regola, ha una famiglia che l’aspetta. Purtroppo però non è così per tutte le detenute: «Organizzare un permesso premio non è sempre facile – afferma un’operatrice- Monica è motivata perché sa che c’è qualcuno che l’aspetta, ma qui ci sono donne che non hanno nessuno, e pur avendone il diritto ed essendo meritevoli, non hanno un posto dove andare. I permessi sono importanti perché favoriscono un graduale reinserimento nel mondo esterno, ma occorre che la detenuta che esce per qualche giorno abbia un posto in cui essere accolta e non sempre si trovano strutture che si rendano disponibili. Spesso ricorriamo alla Caritas».

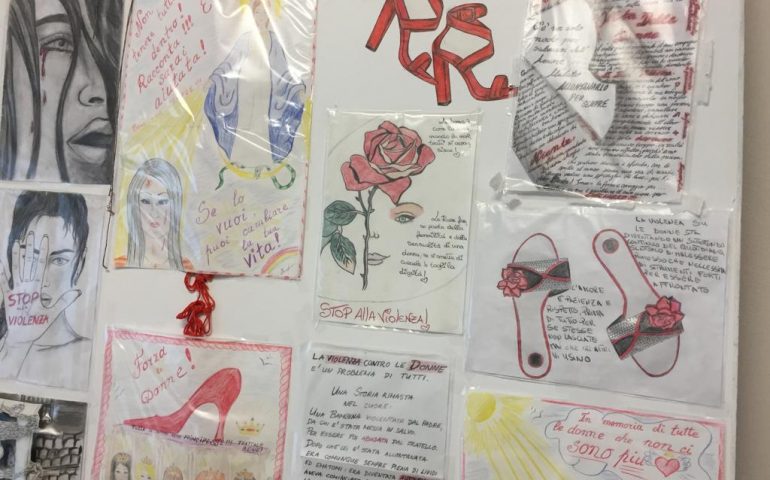

Il carcere di Uta è una struttura adatta anche ad accogliere bambini, che per legge possono stare con la madre, in carcere fino ai 6 anni. Attualmente ci sono diverse madri tra le detenute, ma nessuna di loro ha scelto di tenere con sé i propri bambini. Nicol ha 32 anni, ma ne dimostra molti di meno, è bellissima, ha un sorriso aperto, è molto socievole, viene dall’Ungheria, ha due bambini uno di 7 anni e uno, disabile, di 4. «Non ho mai pensato di tenerli con me – afferma Nicol- il carcere, anche se ci sono gli spazi per loro, non è un posto dove far stare dei bambini. Ora sono affidati alla nonna paterna, ma li vedo pochissimo». Le regole per le visite ai familiari sono le stesse anche per i bambini. «Il grande sa dove sto, è consapevole e capisce, – prosegue la giovane- e mi dice che a lui di quello che dicono a scuola non importa, dice che è dalla mia parte e non è arrabbiato con me. Il piccolo non è in grado di capire, ha una disabilità molto grave, li vedo per un’ora una volta al mese circa, in un luogo protetto». A questa mamma manca un anno per riacquistare la libertà, non tornerà nel suo paese perché i suoi figli devono stare qui. In Ungheria ha studiato all’Istituto d’Arte, una volta tornata libera vorrebbe trovare un lavoro che le consenta di riprendere a disegnare. Il cartellone realizzato dalle detenute per la festa della donna è decorato coi suoi disegni. Nicol in questa fase della sua detenzione non può nemmeno scrivere loro delle lettere, tra poco il grande compirà gli anni e a lei, il fatto di non potergli fare gli auguri pesa moltissimo.

Ieri pomeriggio in occasione della festa della donna si è svolta la decima edizione del progetto “Un sorriso oltre le sbarre”, un’iniziativa organizzata dall’associazione “Socialismo Diritti Riforme”. Quest’anno le detenute insieme con gli operatori del carcere e le volontarie dell’associazione, hanno incontrato la cantante Elena Ledda. L’artista ha cantato alcuni brani della tradizione sarda, senza musica, con la sua incantevole voce, ma il contesto, le emozioni, e la giornata particolare, hanno suscitato una commozione così intensa che la stessa artista, con grande sensibilità ha deciso di fare un passo in dietro e coinvolgere le detenute in canti allegri per spezzare la forte tensione emotiva.

Una delle ragazze, una giovanissima nigeriana, ha cantato senza alcun accompagnamento la canzone “I will always love you”, con delle capacità vocali all’altezza della stessa di Whitney Houston. E mentre cantava, ogni detenuta pensava alla propria condizione, alla propria famiglia o alla propria solitudine, alle piccole e alle grandi cose che mancano a una donna chiusa in prigione. Spesso da qualunquisti, si dice: “Peggio per loro, ci dovevano pensare prima”, e si pensa che non abbiano il diritto di lamentarsi, addirittura si pensa che siano un costo per la società e che avendo un letto e del cibo non dovrebbero chiedere altro. Premesso che ciascuna di loro si trova dietro le sbarre perché ha commesso un reato e sa che è giusto così, non è in discussione l’errore commesso, ma il motivo per cui è stato commesso. Non tutte hanno avuto le stesse opportunità, forse non hanno avuto la capacità di scegliere. Come ha detto Monica, tutti possono sbagliare. E questo naturalmente vale anche per gli uomini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA