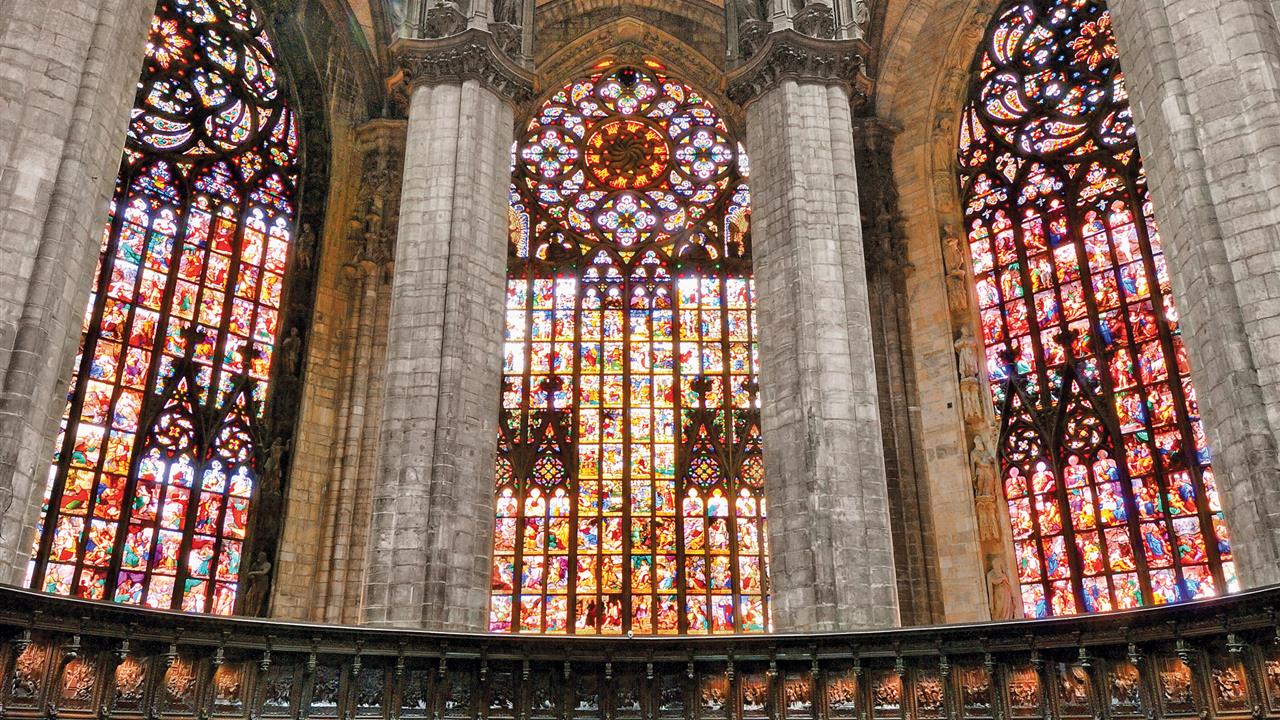

Lo sapevate? Nelle vetrate del Duomo di Milano sono rappresentati oltre 3600 personaggi

La chiesa ospita un ciclo di 55 vetrate monumentali, realizzate tra la fine del Trecento e gli anni ottanta del Novecento. I personaggi rappresentati sono oltre 3600.

Lo sapevate? Nelle vetrate del Duomo di Milano sono rappresentati oltre 3600 personaggi.

La chiesa ospita un ciclo di 55 vetrate monumentali, realizzate tra la fine del Trecento e gli anni ottanta del Novecento. I personaggi rappresentati sono oltre 3600.

La vetrata di San Giovanni Evangelista (n. 1, prima campata della navata destra) è decorata con Storie di san Giovanni evangelista, tratte dalla Legenda Aurea di Jacopo da Varagine, qui ricomposte e restaurate negli anni sessanta.

La vetrata del Nuovo Testamento (n. 5, quinta campata della navata destra), detta “foppesca”, sebbene non sia opera diretta di Vincenzo Foppa, è decorata con Storie del Nuovo Testamento (1470-1475) ed è opera di maestri lombardi che si ispirarono alle opere del famoso pittore con influssi della scuola ferrarese. Sviluppa, a partire dall’Annunciazione in basso fino alla Crocifissione sulla sommità, la Storia della vita di Cristo, ed è molto ben conservata.

La vetrata di Sant’Eligio (n. 6, sesta campata della navata destra), conservatasi integralmente, narra le Storie di sant’Eligio, patrono degli orefici.

La vetrata di San Giovanni Damasceno (n. 25, navata destra del braccio nord del transetto) è decorata con le Storie di san Giovanni Damasceno e fu commissionata dal collegio degli speziali nel 1479 a Nicolò da Varallo. Gli antelli con la vita del santo mostrano una galleria di felici ritratti di personaggi, rappresentativi del periodo umanista in cui furono disegnati, ed inseriti in equilibrate architetture classiche rappresentate con rigore prospettico.

La vetrata dell’Apocalisse (n. 20, vetrata centrale dell’abside principale) era stata originariamente commissionata personalmente da Gian Galeazzo Visconti nel 1416 a Franceschino Zavattari, Maffiolo da Cremona e Stefano da Pandino. Alla fine del Quattrocento vi intervennero anche Cristoforo de’ Mottis e Niccolò da Varallo. È detta anche della “raza” o sole visconteo dal gigantesco sole raggiato che vi campeggia nel mezzo, simbolo araldico, insieme al biscione, dei Visconti duchi di Milano.Nella seconda campata della navata destra (n. 2) la vetrata è decorata con Storie del Vecchio Testamento di maestri lombardi e fiamminghi databili verso la metà del XVI secolo, e vetri raffiguranti la passione di Cristo ispirati alle incisioni di Albrecht Dürer.

Nella terza campata della navata destra (n. 3) si trova una vetrata con altre Storie del Vecchio Testamento, di maestri lombardi (Arcimboldi), renani e fiamminghi (metà del XVI secolo).

La quarta vetrata della navata destra (n. 4) raccoglie episodi tratti dal Vecchio Testamento, realizzata da maestranze lombarde nel XVI secolo. La seconda campata ospita una vetrata ricomposta con frammenti del XVI secolo, provenienti dalla vetrata absidale dedicata al Nuovo Testamento rifatta nell’Ottocento. Illustra Avvenimenti del Nuovo Testamento, facenti parte del ciclo della Passione di Cristo. Nella quarta campata della navata sinistra (n. 36) la vetrata riporta le Storie dei Santi Quattro Coronati, opera manierista eseguita su disegno di Pellegrino Tibaldi nel 1567. La quinta campata della navata sinistra (n. 35) conserva la vetrata cinquecentesca dedicata alle Glorie della Vergine.

Nella sesta campata della navata sinistra (n. 34) la vetrata è decorata con le Storie di sant’Elena, di Rainoldo da Umbria e di Valerio Perfundavalle (1574), narranti il ritrovamento della Croce. Nella settima campata della navata sinistra (n. 33) la vetrata con le Storie di San Giuseppe di Valerio Perfundavalle da Lovanio, autore sia dei cartoni che della trasposizione su vetro.

La vetrata con le Storie di san Giacomo Maggiore (n. 10) è opera di Corrado Mochis del 1554-1564.

La vetrata, con Storie di santa Caterina d’Alessandria (n. 14) venne disegnata da Biagio Arcimboldi e dal figlio Giuseppe, meglio noto come l’Arcimboldo e realizzata da Corrado Mochis. La vetrata (n. 15) con Storie di san Martino e la Presentazione della Vergine è del tardo Cinquecento ed è di vari artisti. A metà della vetrata spiccano i Profeti attribuiti a Michelino da Besozzo, che sono fra gli antelli più antichi conservati in Duomo.

La vetrata, sulla sinistra dell’abside nord (n. 30), si presenta suddivisa in due parti orizzontalmente: la parte superiore racconta Storie di santa Caterina da Siena, ideate e condotte da Corrado Mochis. Benché datata al 1562, mostra affinità con le vetrate quattrocentesche narranti la vita dei santi. Tutti gli episodi sono infatti racchiusi in un unico antello ciascuno, per lo più in scene di interno caratterizzate da una prospettiva rigida. Mostra invece uno stile più libero e aggiornato la parte inferiore, con episodi della Vita della Madonna, disegnati da Giovanni da Monte nello stesso periodo (1562-1567).

A sinistra (n. 31) si trova la vetrata dedicata agli Apostoli fu realizzata su cartoni del pittore cremasco Carlo Urbino del periodo manierista (1567). L’ottava campata della navata sinistra (n. 40) presenta una vetrata con Storie di sant’Agnese e santa Tecla, opera di Pompeo e Guido Bertini del 1897-1905.

Sulla vetrata (n. 41) rifatta nell’Ottocento si trovano le Storie di sant’Ambrogio di Pompeo Bertini. La vetrata (n. 9) è opera di Giovanni Battista Bertini (1849) e presenta Storie dei santi Gervasio e Protasio. Le tre vetrate dell’abside sud (nn. 11, 12, 13) dipinte, con Storie di san Giovanni Bono furono realizzate dal Bertini a metà dell’Ottocento (1839-1842).

Nella navata destra del braccio nord del transetto la vetrata (n. 42) con Storie di san Carlo è del 1910. l transetto nord è chiuso da un’absidiola che contiene la cappella della Madonna dell’Albero, cui fanno da sfondo tre vetrate (nn. 27, 28, 29) con Storie della Vergine interamente rifatte nell’Ottocento ad opera di Giovanni Battista Bertini (1842-1847). In controfacciata, le vetrate dei finestroni classicheggianti del primo livello sono del XIX secolo e furono realizzate dai fratelli Bertini, con san Carlo, sant’Ambrogio e san Michele, mentre è di Mauro Conconi santa Tecla. L’Assunta nella vetrata centrale fu realizzata su cartoni di Luigi Sabatelli. Nella settima campata della navata destra (n. 7) la vetrata, disegnata nel 1988 da János Hajnal, ricorda i beati cardinali Schuster e Ferrari, entrambi arcivescovi di Milano. Nella prima campata della navata sinistra (n. 39) si trova la vetrata con le Storie di David di Aldo Carpi (1939). Nella terza campata della navata sinistra (n. 37) la vetrata ritrae la Battaglia tra san Michele Arcangelo e il diavolo ed è di Giovanni Domenico Buffa (1939).

Al centro della chiesa si apre il tiburio. Le vetrate sono del 1968 e raffigurano gli eventi del Concilio Vaticano II.

In controfacciata, le vetrate dei finestrini neogotici sono degli anni cinquanta del XX secolo, realizzate dall’ungherese Hajnal, recuperando i vivi colori della tradizione medioevale[3]. Rappresentano, ai lati, la Chiesa e la Sinagoga, mentre al centro la Trinità con un’insolita iconografia.

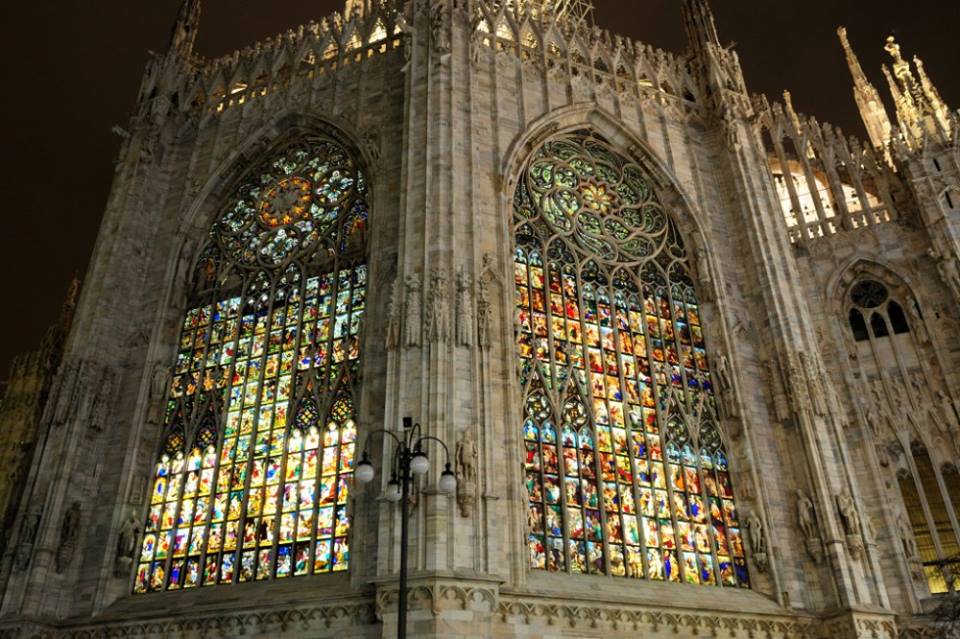

La costruzione di vetrate nel cantiere del duomo milanese cominciò a soli vent’anni dalla sua fondazione, all’inizio del Quattrocento, con i grandi finestroni dell’abside, che venivano man mano completati. Di queste prime vetrate non restano che scarsissimi frammenti, in quanto già nel secolo successivo molte di esse vennero rifatte: tra questi si conservano sei busti di vegliardi contenuti entro antelli trilobati, provenienti dalla distrutta vetrata di santa Giuditta e oggi inclusi nella vetrata di san Martino, attribuiti alla mano del celebre miniatore Michelino da Besozzo.

Nella seconda metà del Quattrocento la fabbrica si dotò di due forni da vetro appositamente per la realizzazione delle vetrate, particolarmente ampie e numerose nella zona absidale che allora veniva edificata. Alle maestranze italiane, con Stefano da Pandino, Niccolò da Varallo, Maffiolo da Cremona, Cristoforo de’ Mottis e Franceschino Zavattari, si affiancarono maestri provenienti dai grandi cantieri vetrari delle cattedrali d’Oltralpe, in particolare della zona renana e dalle Fiandre.

Molte delle prime vetrate furono commissionate dai Visconti, allora duchi di Milano, dei quali riportavano spesso gli stemmi o le imprese. Successivamente le elargizioni per la loro realizzazione arrivarono dalle varie corporazioni delle arti e mestieri presenti in città, quali il collegio dei notai (vetrata di San Giovanni Evangelista), degli speziali (vetrata di Santa Giuditta), degli orefici, (vetrata di sant’Eligio), eccetera.

La produzione vetraria continuò per tutto il Cinquecento, quando furono realizzate le vetrate per le absidi nord e sud, e per tutti i finestroni della navata principale. Fra i mastri vetrai più famosi in questo periodo c’erano Corrado Mochis, proveniente dal cantiere del duomo di Colonia, e Valerio Perfundavalle, da Lovanio. Mentre in alcuni casi essi curarono la realizzazione delle vetrate a partire dal disegno, in altri casi trasposero su vetro cartoni realizzati da affermati pittori, quali l’Arcimboldo, Pellegrino Tibaldi, Carlo Urbino e altri artisti di scuola manierista.

La realizzazione delle vetrate si arrestò completamente nel XVII e XVIII secolo, per poi riprendere solo nell’Ottocento. Giovanni Bertini iniziò, a partire dal 1838, il quasi totale rifacimento dei monumentali finestroni dell’abside principale e delle due absidi dei transetti. Dopo la sua morte (1849) il lavoro fu proseguito dai figli Giuseppe e Pompeo.

Si era tuttavia persa la tecnica di realizzazione della vetrata tramite assemblaggio di vetri colorati su quali veniva riportato il disegno con la lavorazione a grisaille. Nel XIX secolo i vetri vennero invece realizzati col metodo della pittura a fuoco, con una tecnica molto più simile alla pittura, con la quale venivano fissati i colori su vetri originariamente neutri, dando luogo a risultati molto più modesti dal punto di vista luminoso e cromatico. L’originale tecnica di composizione a mosaico di vetri colorati, e non più dipinti, venne ripresa nel corso del Novecento, da Aldo Carpi e dall’ungherese János Hajnal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA