Lo sapevate? Nel 1630 a causa della peste nera a Milano la popolazione crollò da 250mila a 64mila abitanti

Andiamo a scoprire che cosa accadde a Milano quando la peste raggiunse la città. Perché morirono così tante persone? Chi erano i monatti, gli untori e perché furono ingiustamente torturati e condannati a morte?

Lo sapevate? Nel 1630 a causa della peste nera a Milano la popolazione crollò da 250mila a 64mila abitanti.

Andiamo a scoprire che cosa accadde a Milano quando la peste raggiunse la città. Perché morirono così tante persone? Chi erano i monatti, gli untori e perché furono ingiustamente torturati e condannati a morte?

La peste del 1630 fu un’epidemia di peste bubbonica diffusasi in Italia nel periodo tra il 1629 e il 1633 che colpì diverse zone del Settentrione, il Granducato di Toscana, la Repubblica di Lucca e la Svizzera, con la massima diffusione nell’anno 1630. Il Ducato di Milano, e quindi la sua capitale, fu uno degli Stati più gravemente colpiti. Si stima che in Italia settentrionale tra il 1630 e il 1631 morirono per la peste 1.100.000 persone su una popolazione complessiva di circa 4 milioni.

In poco tempo la popolazione si riduce drasticamente. E’ nota anche come peste “manzoniana”, perché inserita da Manzoni nei “Promessi sposi”. Furono i temibili lanzichenecchi (soldati mercenari tedeschi) a portare la malattia nel milanese; inizialmente non si parlò di peste ma di febbri, poi il famoso medico Lodovico Settala lanciò l’allarme, isolando Milano con un cordone sanitario.

Tuttavia, non si presero provvedimenti per impedire che si diffondesse anche in città. Anzi, poco dopo si celebrarono feste pubbliche per la nascita dell’erede al trono. Solo il 29 ottobre fu impedito l’accesso ai forestieri provenienti dalle zone già colpite, ma ormai era tardi. Durante l’inverno, si diffuse lentamente. I malati erano condotti al lazzaretto (in isolamento) e i familiari erano costretti a stare chiusi in casa, evitando contatti col mondo esterno per almeno quaranta giorni (tre secoli prima si era provato con 30 ma non erano bastati e se ne erano aggiunti altri 10, da qui il termine “quarantena”). Con la primavera, l’epidemia dilagò. In mancanza di spiegazioni scientifiche si credette che la peste fosse dovuta all’apparizione di 2 comete; si pensò anche che qualcuno al servizio del Demonio o della Francia spargesse appositamente unguenti pestiferi. In questo clima di paura successe di tutto. Nell’autunno finalmente l’epidemia si esaurì spontaneamente, ma aveva spopolato Milano: dei 250.00 abitanti ne erano rimasti circa 64.000.

Come per la Peste nera del Trecento, anche nel 1630 la pestilenza fu dovuta ad un’infezione sostenuta da Yersinia pestis, batterio isolato nel 1894 e che si trasmette generalmente dai ratti agli uomini per mezzo delle pulci. Se non trattata adeguatamente la malattia risulta letale dal 50% alla quasi totalità dei casi a seconda della forma con cui si manifesta: bubbonica, setticemica o polmonare.

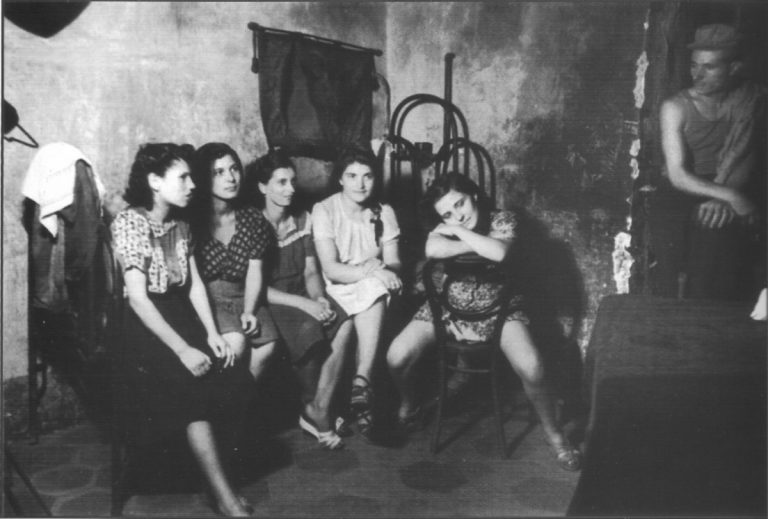

Come fece già notare Leonardo, in una superficie ristretta vivevano ammassate un sacco di persone, spesso pigiate in ambienti insalubri e angusti. La peste arrivò a falcidiare circa 1000 persone al giorno e registrare un numero di morti, al termine, forse mai eguagliato prima.

Il Manzoni racconta che a portare la peste in città fu un certo Pietro Antonio Lovato di Lecco, o Pier Paolo Locati di Chiavenna (i documenti non sono unanimi), un fante «sventurato e portator di sventura» entrato a Milano nell’autunno del 1629 carico di vesti rubate agli appestati soldati alemanni. Il fante, col suo fagotto d’indumenti prese alloggio in casa di parenti nel Borgo Orientale, più o meno dalle parti dell’attuale Corso Venezia. Si ammalò e in quattro giorni morì.

Subito vennero messi in quarantena tutti i parenti nell’alloggio dove risiedevano. Ma ormai il danno era fatto. Il soldato non aveva avuto l’accortezza di stare a casa così, oltre a contagiar tutti quelli della casa, in un modo o nell’altro «covando e serpendo lentamente», il morbo finì per dilagare in tutta la città, scoppiando in modo virulento nei primi mesi dell’anno successivo.

Alcuni membri del governo non volendo accollarsi la colpa e riconoscere l’inganno nel quale avevano tenuto la popolazione, preferirono addurre il disastro a qualche altra causa.

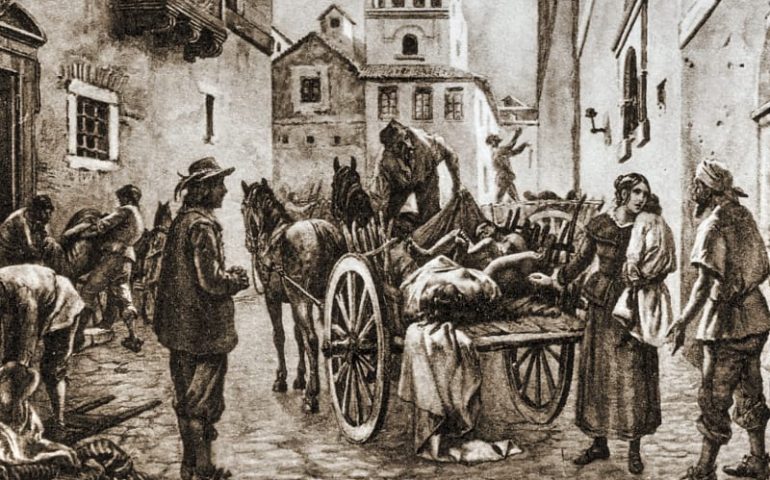

Per la città giravano i monatti.

Un monatto era un addetto pubblico che nei periodi di epidemia pestilenziale era incaricato dai comuni di trasportare nei lazzaretti i malati o i cadaveri. Di solito i monatti erano persone condannate a morte, carcerati, o persone guarite dal morbo e così immuni da esso.

Il termine indicava inizialmente, nel Settentrione italiano, il becchino, e ne parla diffusamente Alessandro Manzoni ne I promessi sposi (cap. XXXII e seguenti), proprio nella descrizione della peste di Milano del 1630.

La caccia all’untore si scatenò in tutta la città, con la falsa notizia che nel duomo «fossero state unte tutte le panche, le pareti e fin le corde delle campane». Fra i poveri primi malcapitati, stando alla cronaca di Manzoni, un povero vecchio, reo, col suo pastrano, di aver cercato di strofinare – solo per pulirla – la panca della chiesa dove stava pregando.

Poi fu la volta di tre giovani francesi, a spasso per l’Italia, impegnati in un viaggio. I tre erano intenti a studiare il duomo quando, forse per verificare di quale materia fosse fatto, uno di loro ebbe la pessima idea di toccarlo. Furono «circondati, malmenati, e spinti a furia di percosse alle carceri». Il loro arresto ebbe un esito più positivo: riconosciuti innocenti furono liberati.

Ma il caso più celebre e certamente più drammatico fu quello che travolse i poveri Guglielmo Piazza, un ex cardatore a quel tempo nominato Commissario di Sanità del Ducato di Milano, e il barbiere Gian Giacomo Mora. La loro storia e quella del processo che culminò nella loro condanna a morte è raccolta in numerosi libri, fra cui quello di Manzoni Storia della colonna infame.

Il povero Piazza fu visto da certa Caterina Trocazzani Rosa «e altre donnicciuole abitanti presso la Vedra de’ cittadini di Porta Ticinese» mentre camminava vicino al muro di un edificio, appoggiandovisi con la mano. Fu denunciato e accusato di essere un untore, colpevole di diffondere il morbo mediante misteriosi e mefitici unguenti preparati per lui dal barbiere Gian Giacomo Mora. A nulla valse, nel corso dell’interrogatorio al quale fu sottoposto, la spiegazione che diede: nessuno credette che lui camminava rasente il muro, fino ad appoggiarsi, solo per ripararsi dalla pioggia.

La casa-bottega di Gian Giacomo Mora fu demolita. Pezzo a pezzo. Al suo posto venne eretto un truce monumento in grado di sfidare il tempo: «la colonna infame». Un triste cippo piantato nella terra per ricordare a tutti quale sorte sarebbe tocca a chi si fosse macchiato di colpe simili.

Quanto al terreno, posto su corso di Porta Ticinese, all’angolo della via dedicata alla memoria di Gian Giacomo Mora, dopo l’eliminazione della vergognosa colonna venne acquistato da un coraggioso investitore che sfidando le dicerie che aleggiavano sul lotto, vi edificò la sua casa, andata distrutta durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale e oggi sostituita da un moderno condominio. Nel 2005, in memoria di questi tristi eventi, in una rientranza vennero poste una scultura in bronzo di Ruggero Menegon e una targa che recita così:

«QUI SORGEVA UN TEMPO LA CASA DI GIANGIACOMO MORA INGIUSTAMENTE TORTURATO E CONDANNATO A MORTE COME UNTORE DURANTE LA PESTILENZA DEL 1630. “È UN SOLLIEVO PENSARE CHE SE NON SEPPERO QUELLO CHE FACEVANO, FU PER NON VOLERLO SAPERE, FU PER QUELL’IGNORANZA CHE L’UOMO ASSUME E PERDE A SUO PIACERE, E NON È UNA SCUSA MA UNA COLPA”» Alessandro Manzoni, Storia della colonna infame.

© RIPRODUZIONE RISERVATA