Dante Alighieri e i Fiorentini: un’amara relazione. Ecco come il Sommo Poeta descriveva gli abitanti della sua città

La sua opera è intrisa di riferimenti diretti e indiretti a Firenze, città amata e odiata, centro della sua formazione ma anche del suo esilio. I giudizi di Dante sui fiorentini, spesso severi, riflettono sia il contesto politico del tempo

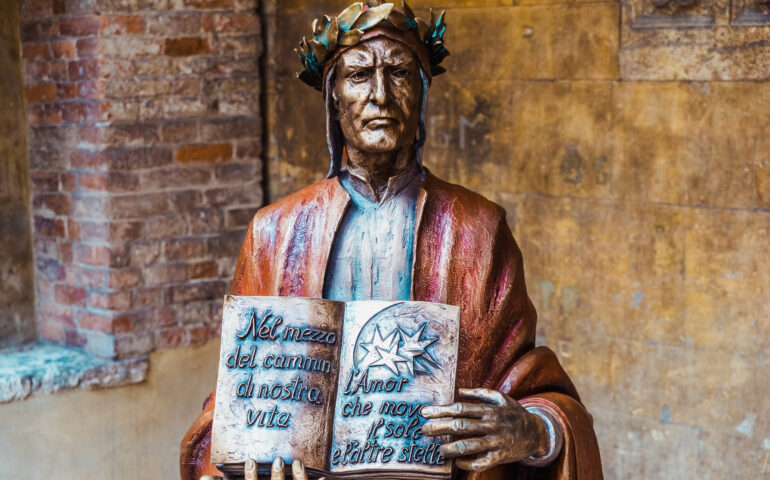

Dante Alighieri, padre della lingua italiana e autore della monumentale Divina Commedia, non ha mai nascosto i suoi sentimenti nei confronti dei suoi concittadini fiorentini.

La sua opera è intrisa di riferimenti diretti e indiretti a Firenze, città amata e odiata, centro della sua formazione ma anche del suo esilio. I giudizi di Dante sui fiorentini, spesso severi, riflettono sia il contesto politico del tempo sia il profondo senso di delusione di un uomo che si sentì tradito dalla sua patria.

Firenze: una città corrotta e divisa

Firenze, durante la vita di Dante, era teatro di scontri politici tra le fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini, che si evolsero nei conflitti interni tra Guelfi Bianchi e Guelfi Neri. Dante, appartenente alla fazione dei Bianchi, fu esiliato nel 1302 quando i Neri presero il potere. Questo evento segnò profondamente la sua visione della città e dei suoi abitanti.

Nel Canto VI dell’Inferno, Dante, attraverso le parole di Ciacco, un’anima dannata, descrive Firenze come una città “piena d’invidia”, dilaniata dalle lotte fratricide e dalla cupidigia. Questa rappresentazione sottolinea la sua condanna della corruzione morale e politica della città:

«Fiorenza dentro da la cerchia antica

si sta sicura e tranquilla, e nondimeno

in quel paese son le genti avare.»

L’invidia, la superbia e l’avidità vengono identificate come i tre mali che affliggono Firenze, rendendo i suoi abitanti incapaci di mantenere pace e armonia.

Un popolo di “novità” e di instabilità

Nel Canto XVI dell’Inferno, Dante critica la perdita dei valori tradizionali fiorentini, sostituiti da un’insaziabile sete di ricchezza e potere. Firenze, una volta orgogliosa del suo passato, viene descritta come una città che ha perso la propria identità, piegandosi alla modernità e ai mutamenti sociali:

«Sempre la confusion de le persone

principio fu del mal de la cittade,

come del vostro il cibo che s’appone.»

Dante lamenta la mancanza di stabilità politica e morale, identificando i fiorentini come un popolo facilmente influenzabile, che abbandona le radici e si lascia travolgere dalle ambizioni personali. Questa instabilità si riflette non solo nelle vicende politiche, ma anche nel degrado dei costumi civici.

L’amore tradito

Nonostante le dure parole, l’opera di Dante trasuda un amore profondo per Firenze. La sua amarezza è quella di un uomo che ama intensamente la propria patria, ma che non può ignorarne i difetti. L’esilio lo allontana fisicamente dalla città, ma Firenze rimane al centro del suo pensiero e della sua opera.

Nel Paradiso (Canto XV), Dante, attraverso le parole del trisavolo Cacciaguida, ricorda con nostalgia la Firenze del passato, una città semplice, virtuosa e orgogliosa delle sue tradizioni. Questo contrasto tra la Firenze del presente e quella del passato evidenzia il rimpianto di Dante per un’epoca in cui i valori civici prevalevano sull’avidità e sull’ambizione.

Un’eredità senza tempo

Il rapporto tra Dante e i fiorentini rappresenta un microcosmo della complessa relazione tra il cittadino e la patria. Le sue critiche, seppur amare, non sono mai distruttive: Dante vuole denunciare per redimere, evidenziando i difetti nella speranza di un cambiamento.

Le sue parole risuonano ancora oggi come un monito universale: la grandezza di una città non dipende solo dalla sua ricchezza o dal suo potere, ma dalla virtù dei suoi abitanti. Firenze, con i suoi pregi e difetti, rimane il fulcro del pensiero dantesco, una città che lo ha segnato nel profondo e che ha reso immortale attraverso la sua poesia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA