Grande scoperta: a Pompei sequenziato il Dna di un uomo sardo, vittima dell’eruzione del Vesuvio

Aveva fra 35 e 40 anni, soffriva di una malattia simile alla tubercolosi ed era probabilmente originario della Sardegna: della scoperta si parla sulla rivista Scientific Reports

Aveva fra 35 e 40 anni, soffriva di una malattia simile alla tubercolosi ed era probabilmente originario della Sardegna.

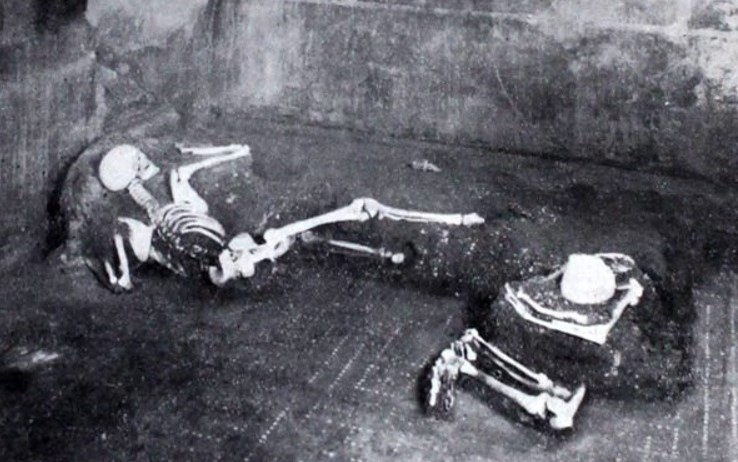

Per la prima volta in assoluto è stato possibile leggere il Dna di uno degli abitanti di Pompei vittime della disastrosa eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Il risultato, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, dimostra che è possibile recuperare Dna antico dai resti umani di Pompei, aprendo la via alle ricerche in questa direzione.

“Il Dna era molto degradato, ma siamo riusciti comunque a estrarlo”, ha detto all’Ansa il coordinatore della ricerca Gabriele Scorrano, dell’Università danese di Copenaghen e dell’Università di Roma Tor Vergata.

L’eruzione del Vesuvio aveva raggiunto l’uomo mentre si trovava nella Casa del Fabbro in compagnia di una donna più anziana, sui 50 anni, per la quale non è stato possibile fare un’analisi genetica. Grazie alla disponibilità del Parco Archeologico di Pompei, i ricercatori hanno potuto analizzare i due scheletri. “Il loro stato di conservazione era ottimo, non devono essere venuti a contatto con temperature troppo elevate”, ha spiegato Scorrano ad Ansa.

Le tabaqueres di Alghero: un dolce tipico dal nome particolare. Sapete da cosa deriva?

Oggi ve li presentiamo nella ricetta dell'artista pasticcera Gavina Mulas e vi spieghiamo il perchè del loro nome così particolare.

Si tratta di dolci tipici ripieni originari di Alghero e ve li facciamo scoprire nella ricetta della maestra pasticcera Gavina Mulas. Il loro nome deriva dal fatto che la forma ricorda una piccola tabacchiera, una scatola di varia forma e materia, tascabile, destinata a contenere tabacco da fiuto, in uso fin dal XVII secolo.

Il dolce algherese è ripieno di crema di latte, con un involucro di semola e strutto (a volte con l’aggiunta di uova) chiamata in sardo “pasta violada”, che viene poi fritta o infornata. Ma ecco la ricetta.

Per la pasta

500 g semola rimacinata

100 g di strutto

50 gr di zucchero semolato

2 uova

acqua tiepida q.b.

Per il ripieno

1 lt di latte intero

100 gr di amido di mais

200 gr di zucchero semolato

la scorza di 1 limone.

Procedimento per la crema: preparate la crema in una casseruola, riscaldate quasi tutto il latte, lasciatene da parte una ciotola con la scorza del limone e portate a bollore. Mescolate con una frusta il restante latte con lo zucchero e l’amido di mais, quindi versatelo nel latte caldo dopo aver eliminato la scorza di limone. Portate a in cottura mescolando continuamente. Versate la crema in un contenitore a raffreddare.

Preparate la pasta: in una ciotola setacciate la farina e versatevi lo strutto e le uova. Mescolate e versate sulla spianatoia. Aggiungete man mano l’acqua che serve fino ad ottenere un composto liscio e sodo. Fatela riposare per circa mezz’ora in luogo fresco. Stendete la pasta e ricavatetene delle forme rotonde a piacimento. Riempitele de composto e richiudetele, ritagliandole con le rotelle. Bagnate la superficie con albume o acqua e spolverate con zucchero semolato. Fate cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 20 minuti fino ad avere una leggera doratura.

Ringraziamo per gli scatti e le info Storia della Cucina di Sardegna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA